当塾で使用する参考書の一覧です。入試までの期間に応じて生徒の学力に応じてピックアップしていきます。 以下の表に受験者のレベルごとに参考書ルートを紹介します。 ご自身のレベルをクリックして、早慶受験に必要な英語の参考書を手に入れてみてください。 本日は、早慶専門塾のプロ講師が、早慶受験の英語の参考書に

- …続きを読む

- 当塾で使用する参考書の一覧です。入試までの期間に応じて生徒の学力に応じてピックアップしていきます。

以下の表に受験者のレベルごとに参考書ルートを紹介します。

ご自身のレベルをクリックして、早慶受験に必要な英語の参考書を手に入れてみてください。本日は、早慶専門塾のプロ講師が、早慶受験の英語の参考書について徹底解説いたします。

【結論】早慶に合格する英語おすすめ参考書一覧

早速ですが、英語参考書の一覧です。この後にどのように実施をしたら良いのか詳細を記載していきます。

初歩| 中学英語レベル

分野 教材名 英単語/熟語 「ユメタン0」

「LEAP Basic」

「シス単 Basic」英文法/英作文 「ハイパー英語教室楽しく!わかりやすく!スッキリ!中学英文法」 英文法/英作文 「どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」 英文法/英作文 「英文法入門10題ドリル」 基礎| 高校初級(基礎文法の完成)

分野 教材名 英単語/熟語 「ユメタン1」

「ターゲット1900」

「必携英単語LEAP」

「システム英単語」

「パス単2級」

「ランク順英熟語」英文法/英作文 「大岩の一番はじめの英文法[超基礎文法編]」 英文法/英作文 「大学入試問題集 関正生の英文法ポラリス[1 標準レベル]」 基礎| 読解基礎(日東駒専レベル)

分野 教材名 英語構文 「肘井学の 読解のための英文法が面白いほどわかる本」 英語構文 「大学入試はじめの英文読解ドリル」 英文法/英作文 「英文法基礎10題ドリル」 基礎|GMARCH/関関同立レベル

分野 教材名 英文法/英作文 「全解説頻出英文法・語法問1000」 英文法/英作文 「竹岡の英文法・語法ULTIMATE究極の600題」 英語構文 「英文熟考 上」 長文 「The Rules3」 長文 「竹岡の英語長文Supremacy」 長文 「ぐんぐん読める英語長文Standard」 最難関|早慶レベル

早慶レベルは長文の参考書が多くなりますが、全て行う必要はありません。学力や状況に合わせて使っていくと良いでしょう。

分野 教材名 英語構文 「英文熟考 上・下」 英語構文 「英文読解の透視図」 英語構文 「ポレポレ英文読解プロセス50」(名詞構文のみ) 長文/解釈 「英文精読へのアプローチ」 長文 「レベル別問題集 レベル5」 長文 「英文読解の着眼点」 長文 「ぐんぐん読める英語長文Advaned」 長文 「ポラリス英語長文 レベル3」 長文 「The Rules4」 長文 「読解の原点」 [toc]下記でそれぞれの参考書について詳しく記載していますので、見ていきましょう。

■初歩| 中学英語レベル

参考書名をクリックすると詳しい使い方のページになります。

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「ユメタン0」

[nlink url="http://hiroacademia.jpn.com/sankosyo/eigo/yumetan0/"]

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「LEAP Basic」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/leap-howto/"]

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「シス単 Basic」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/system-eitango-5/"]

[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label]「ハイパー英語教室楽しく!わかりやすく!スッキリ!中学英文法」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/hyper_english/"]上記2冊である程度中学英文法の確認ができたならば、下記の教材でさらに英文法の繰り返しをやってみてください。[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label]「どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」

[nlink url="http://hiroacademia.jpn.com/sankosyo/eigo/dondonsakubun/"]

[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label] 「英文法入門10題ドリル」英語を全くやったことない・・・すごい苦手!という人は、

まずは単語を覚えていく必要があります。「ユメタン0」をまず行って、中学レベルの単語を覚えていくのと、

「ハイパー英語教室楽しく!わかりやすく!スッキリ!中学英文法」を行って、

中学英文法を覚えていきましょう。入試までに1年を切っている場合は、後ほど紹介する「大岩の一番はじめの英文法(超基礎文法編)」が中学・高校分でまとまっているので、良いですよ

中学英文法を覚える上でのポイント

英語が苦手・・・という人がまずしなくてはいけないことは単語を含めて、

覚えなくてはいけないことを覚えましょう!ということです。中学英文法ポイント- 不規則変化の暗記

- I,my,me,mineなどの代名詞の暗記

- 関係代名詞・分詞といった後置修飾の処理

- 時制(現在形と完了系)の違いの理解

中学英文法は、I my me mineといった代名詞の格変換や、

過去形、過去分詞といったことを覚える必要があります。この辺りは知っているか知らないか?という問題なので、

頭がいいか悪いかという問題ではありません。同じことの繰り返しを嫌がらないのが重要

とにかく繰り返し、繰り返しドリルを実施するようにしてください。正直、偏差値60程度まではこの繰り返しが非常に重要です。英文法を固めるのに最強なのは、例文を暗記することです。

「どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」は、中学英文法を固めるには最強です。

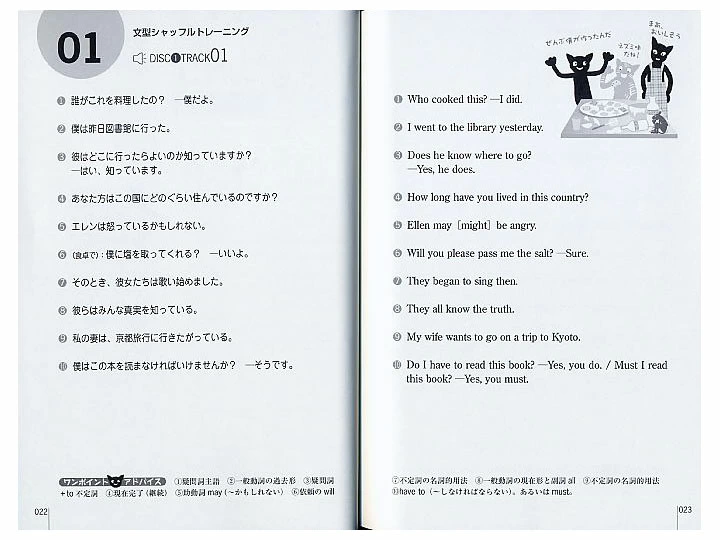

瞬間英作文はこんな感じで簡単な中学英語をスラスラと言えるようにしていきます。

■基礎| 高校初級(基礎文法の完成)

参考書名をクリックすると詳しい使い方のページになります。

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「ユメタン1」(英検2級レベル)

[nlink url="http://hiroacademia.jpn.com/sankosyo/eigo/yumetan1/"]

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「ターゲット1900」(入試まで使える)

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/compare-target/"]

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「必携英単語LEAP」(入試まで使える)

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/leap-howto/"]

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「システム英単語」(入試まで使える)

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/system-eitango-5/"]

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「パス単2級」

[su_label type="success" class=""]英単語/熟語[/su_label]「ランク順英熟語」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/rankjun/"]

[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label]「大岩の一番はじめの英文法[超基礎文法編]」

[nlink url="http://hiroacademia.jpn.com/sankosyo/eigo/oiwaeibunpo/"]

[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label]「大学入試問題集 関正生の英文法ポラリス[1 標準レベル]」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/5minutes/5mineg/seki-pola-eibunpo/"]中学英文法、英単語を覚えることができたら、高校レベルの英文法、英単語を覚えていきましょう。

単語帳は上記で挙げたものであれば基本的な単語帳なのでどれでも遜色ありません。ゆめたん1だけがレベルが少し低いのでもう一冊必要です。

ポラリス1と大岩英文法で基本の完成

ポラリス英文法と大岩英文法は高校英文法の基本の解説、基本問題の考え方が載っています。

基本といえど、これをマスターすれば、

模試にもよりますが偏差値55程度は取ることが可能な知識事項です。

何度も何度も行なって知識をつけるようにしていきましょう。[itemlink post_id="23117"]「ポラリス・大岩」は最強の組み合わせ

この2冊だけでも合格ができる大学があるくらいまとまっていますので、基本的にはこの2冊をしっかり仕上げてもらうことで英文法は対応できます。ただ、入試までに時間ある生徒(浪人生や高校1,2年生)は、わからないときに調べる用の英文法書を手元に用意しておきましょう。おすすめは、「Skyward」「総合英語Evergreen」がカラーで高校生レベルだと読みやすいです。江川先生の「英文法解説」が名著なので余裕のある生徒はこちらをみてほしいです。■基礎| 読解基礎(日東駒専レベル)

参考書名をクリックすると詳しい使い方のページになります。

[su_label type="black" class=""]英語構文[/su_label]「肘井学の 読解のための英文法が面白いほどわかる本」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/hijiimanabu/"]

[su_label type="black" class=""]英語構文[/su_label]「大学入試はじめの英文読解ドリル」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/hajimenoeibun/"]

[su_label type="black" class=""]英語構文[/su_label]大学入試 Basic Lecture 動画でわかる英文法[読解入門編]

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/dougadewakarueibunpo/"]

[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label]「英文法基礎10題ドリル」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/eibunpo-kiso10/"]長文を読む前に英文解釈、次に長文の読み方も並行していきましょう。ある程度の単語を覚えることができたら、

英文解釈や長文の読み方を学んでいきましょう。

多くの人がこのレベルができないのに長文を読み進めて失敗してしまいます。

文構造を取れるように何度もSVOCをとっていけるようにしていきましょう。文構造をとる意味がわからない・・という人はこちらの記事をお読みください。

肘井の英文法は神書

肘井の英文法は数ある入門書の中でも、基本から入試レベルまでの基礎を固めてくれる神書と言っても良いくらいの教材です。

こちらの教材を行うことで、多くの受験生は下記のような基本を固めることができます。肘井の英文法で学べる基本事項- 5文型の基本

- it.thatの識別

- 等位接続詞の処理

- 句、節、品詞の理解

- 動詞構文の処理

基本=簡単ではない[itemlink post_id="23137"]

早慶レベルを目指す人でも結構抜けている事項が多いので、入試近くで何度も読み込んで確認しておきたい1冊です。動画の参考書もおすすめ

文章を読むのが苦手・・・という人は、動画教材もおすすめです。

特に英文解釈は独学だと難しい部分が最初はあるので、こちらを使っても良いでしょう。

スタプラも良いのですが、量が多くて復習不足においちる可能性があるので、

やるならこちらをやっていくと良いでしょう。- 「大学入試 Basic Lecture 動画でわかる英文法[読解入門編]」

「動画でわかる英文法[読解入門編]」の効率的な使い方についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/dougadewakarueibunpo/"]■基礎| 長文(日東駒専レベル)

共通テストReading:60~70点程度参考書名をクリックすると詳しい使い方のページになります。

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「ハイパートレーニング レベル1」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/hyper-training/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「英語L&Rレベル別問題集3 標準編」「英語L&Rレベル別問題集4 中級編」

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「ぐんぐん読める英語長文 Basic編」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/gunngunnchoubun/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「The Rules1」「The Rules2」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/therules-leves/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label] 英検2級過去問英文解釈のルールを学んだら長文を読んでいきましょう。

基本的には、上記の教材をやってもらって、過去問で日東駒専レベルはクリアです。適当に読むのではなく解釈ルールを意識- 読んでおしまいではなくSVOCのチェック

- 解答根拠の確認

- 出てきた単語/熟語を覚える

時間に余裕のある人はこの段階で英検2級をとっておきましょう。

■基礎|GMARCH/関関同立レベル

共通テストReading:80点程度

共通テストReading:80点程度参考書名をクリックすると詳しい使い方のページになります。

[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label]「全解説頻出英文法・語法問1000」

[nlink url=""]

[su_label type="warning" class=""]英文法/英作文[/su_label]「竹岡の英文法・語法ULTIMATE究極の600題

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/eibunpo-ultimate/"]

[su_label type="black" class=""]英語構文[/su_label]「英文熟考 上」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/eibunjukuko/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「The Rules3」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/therules-leves/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「竹岡の英語長文Supremacy」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/takeokasupremacy/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「ぐんぐん読める英語長文Standard」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/gunngunnchoubun/"]GMARCHレベルで重要になってくるのは、単語・熟語レベルを上げていくのと文法の幅を増やすことです。

GMARCHは基本的な単語、文法事項の暗記が重要

GMARCH関関同立の問題は、基本単語・熟語や文法が解答の根拠になることが非常に多いです。そのため、このレベルに合格するためにはそこに抜け漏れがあると高得点が狙えなくなります。英語は配点が高いケースが多いので英語で高得点を狙えない=不合格となってしまうので注意してください。特に近年は熟語が狙われるケースが多いので、

文法については、網羅系の「全解説頻出英文法・語法問1000」をマスターしてもらえれば、入試レベルに問題なく間に合います。時間に余裕がある場合は、ランダム系の竹岡先生の「ULTIMATE」をできるようにしておきましょう。

早慶とMARCHの英文の大きな差とは?

早慶とMARCHの過去問をやったときに全然早慶の過去問ができませんでした・・

早慶とMARCHの大きな差は、長文の問われ方が大きく違います。

MARCH・関関同立は文法や、熟語といった知識で解ける問題が非常に多いです。当塾で早慶に合格できる学力を持った生徒であれば、MARCHの過去問は半分程度の時間で終わるように訓練しています。注意!

ただし、この解き方は早慶では通用しません。

早慶とMARCHでは解き方に差をつけて考えられるように意識して普段から訓練を積むようにしてください。そこで、早慶合格に必須の論理的に文章を読むための基礎作りをしていきましょう。

論理的に読むってどういうことなのか?ということがわからない人は、

こちらの記事を読んでみると良いでしょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-logic-structure/"]論理的に読むための基礎づくりとは?

[su_label type="info" class=""]読み方[/su_label]「2週間完成 英文読解法 高校初級用―文のつながりをとらえる」

論理的に読むことができないと、早慶で点数を取ることは不可能です。

ですが、いきなり難しい教材で論理的に考えるのはハードルが高いです。

「2週間完成 英文読解法 高校初級用―文のつながりをとらえる」が、

高校受験レベルの英文で論理的に読む練習を積むことができます。適当に読んでいる人は注意

普段から英語のつながり、論理性を意識せずに読んでしまっている人は、高校受験レベルの英語でもつまづくことが多いです。

単に英単語を覚え、英文解釈ができただけというレベル以上のことができないとこれ以上のレベルは上げることができないので、

この段階で十分に訓練を積んでおきましょう。【悲報】The Rulesのルールを覚えてない

受験生に大人気のこのシリーズで当塾でも使用していますが、ほとんどの人がルールを覚えていません。

もちろん、全てを完璧に覚え切るのは多過ぎて不可能ですが、読解解釈部分だけでも完璧に覚えられるようになりましょう。

MARCH関関同立ではもちろんですが、早慶レベルでもここに記載されていることが問われます。こんなにルールは覚えられないよ〜という人は同じ関先生の「関正生のThe Essentials英語長文 必修英文100」こちらもおすすめです。

速読演習には?

英語の長文を早く読めるようになるためには日頃から英語長文を速く読む訓練をしなくてはいけません。

そういった受験生の要望に応えてくれる「ぐんぐん読める英語長文」を毎日音読していくのが良いです。

特設サイトにて、時間計測と210WPMのスピードの音声があるので、こちらを使って練習を積んでください。

抽象具体の説明など、かなり長文自体の解説が詳しいので、長文を解かずにこちらだけを読み込んでも学力は十分に上がります。[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/must-skills-skimming/"]速く読めないと早稲田慶應は無理

英検準1級に合格しておく

早慶に合格するための基礎学力として、必ず事前に英検準1級に合格しておいてください。

高校2年生で合格をしていると非常に助かるのですが、、多くの人が受験学年の夏以降も引っ張ってしまいます。

できる限り早い段階で英検準1級をクリアしてください。[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/kentei/eigokentei/grade-pre1/osusume-4ginou-books/"]8000語水準の単語をマスター

英検準1級レベルの単語を早い段階でクリアしておくと、非常に楽なので頑張って覚えましょう。単熟語EX英検準1級がおすすめです。

ヒロアカでは英検準1級に受かっていればMARCH以上は必ず受かっています。なので、マーチに合格するための一つの指標です。

■最難関|早慶レベル

共通テストReading:95点~

共通テストReading:95点~これ以降はかなり難しい教材を使っていきますが、このレベルの教材をしてないから早慶に受からないというわけではありません。重要なのはここまでの習熟度であって教材をたくさんやっていくことではないということは肝に銘じてください。日東駒専レベルの教材で、過去問対策だけで早慶にうかった場合も多数あります。

参考書名をクリックすると詳しい使い方のページになります。

[su_label type="black" class=""]英語構文[/su_label]「英文熟考 上・下」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/eibunjukuko/"]

[su_label type="black" class=""]英語構文[/su_label]「英文読解の透視図」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/toushizu/"]

[su_label type="black" class=""]英語構文[/su_label]「ポレポレ英文読解プロセス50」(名詞構文のみ)

[nlink url="http://hiroacademia.jpn.com/sankosyo/eigo/porepore/"]早慶レベルまで到達するためには、瞬時に難しい構文を見抜くことができる力と論理的に読む力が必要です。早慶を考えると、構文は「肘井学の 読解のための英文法が面白いほどわかる本」(MARCH/日東駒専はOK)だけでは不十分です。

そのため、「英文熟考 上・下」を行うようにしてください。

正直これだけで、早慶レベルの英文解釈は十分です。やり込むのが重要です。

構造が複雑な学部を受ける生徒は「ポレポレ英文読解プロセス50」や「英文読解の透視図」のどちらかをやってください。

塾としては、透視図をおすすめしています。ただし、透視図は名詞構文の説明がないので、その部分についてはポレポレをやって補完してもOKです。早慶レベルの長文対策

参考書名をクリックすると詳しい使い方のページになります。

[su_label type="info" class=""]長文/解釈[/su_label]「英文精読へのアプローチ」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/seidokuhenoaproach/"]

[su_label type="info" class=""]長文/構造化[/su_label]「英文読解の着眼点」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/tyakuganten/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「レベル別問題集 レベル5」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/zenrebel/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「ぐんぐん読める英語長文Advanced」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/gunngunnchoubun/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「ポラリス英語長文 レベル3」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/polaris/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「The Rules4」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/therules-leves/"]

[su_label type="info" class=""]長文[/su_label]「読解の原点」

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/dokkainogenten/"]早慶の問題を解くのに必要な知識- パラグラフの構造化による文章全体の主張の理解

- 代名詞/定冠詞によるつながり

- 情報構造による文章同士のつながり、話の展開の理解

情報構造を学ぶことができる教材はなかなかないので、

「英文精読へのアプローチ」や「英文読解の着眼点」は重要です。早慶は英検1級レベルの単語は必要?

よく質問のあることですが、下記学部を受ける生徒は英検1級レベルの単語を覚えておいた方が良いでしょう。

- 早稲田社学

- 早稲田教育(商)

- 早稲田国際教養

- 慶應SFC

- 慶應法

早慶に絶対に合格したい人は、英検1級レベルの英単語を覚えましょう、

ヒロアカでは英検1級までの単語を覚えてもらいます。覚え方がいろいろありますので、塾生には必ず覚えてもらいます。

こちらに難単語リストを載せていますので確認ください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/syagaku/waseda-syagaku-english-tangocho/"]早慶合格の楽勝レベルに最短で到達するには?

早慶専門塾ヒロアカでは英語の学力を、80%の生徒が偏差値15以上あげています。

また一部生徒については早慶の問題で2,3ミス程度で合格させるための学力まで仕上がり、

英検1級にチャレンジしています。受験学年、浪人生で現在準1級相当の学力があれば、3ヶ月~半年程度で英検1級合格水準まで持っていくことは可能です。

当塾では参考書に書いてある内容以上のかなり高度なレベルの内容についても取り扱います。

どのように合格水準の学力をつけたらよいのか・・・

何をしたら良いのかわからないという方は当塾までお気軽にご相談ください。

解答は

解答は