慶應の法学部は慶應の他の学部とはまた違った難易度があります。時間を考えると9割近く取るのはかなり難しい。「全ての問題に答えていこう!」と考えるのではなくて、確実に答えることができる問題を探して解いていくという戦略のほうが合格には適切でしょう。また問題の部分も英語で記入されているので、事前に問題を覚えておくと時間を短縮できます。

【慶應法/英語】7割突破の技術と勉強法(参考書など)を完全攻略

最難関!?【早稲田教育|英語】完全対策とおすすめ参考書

ページ目次早稲田大学教育学部英語の対策早稲田大学教育学部の全体外観/傾向早稲田教育学部の配点早稲田教育の英語はどのくらい取れば良いのかなぜ早稲田教育は難易度が上がったのか?早稲田教育に合格するには”速読”が必要不可欠早稲田教育学部の長文の解き方早稲田教育学部で合格点を取るため

- …続きを読む

-

早稲田大学教育学部英語の対策

「教育学部は簡単!」だから、抑えになるよ!

こんなことは聞いたことありませんか?

残念ですが、、昨今の早稲田教育の英語入試では、それは通用しません。

最近の早稲田教育学部の英語試験は、文量が劇的に増加(1題約2000words)し、設問も難しくなり、難易度が急上昇しています。

- すなわち、早稲田教育はちゃんとした対策が必要なのです!!

この記事では、早稲田教育学部英語に対して、

[toc]

どのように対策をしたら良いのか?基礎英語力ゼロからでも合格できる方法を伝授していきます。早稲田大学教育学部の全体外観/傾向

早稲田大学教育学部の英語は、

2022年以前と以後で大きく問題が違う

と思ってください。

注意早稲田教育学部の過去問を解くときには、

「昔の過去問をやってみてすごい簡単!」と思ってはいけません。

今の早稲田教育学部は別の学部と思うくらいの気持ちで臨んでください。2022年以降まだ2回しか問題を行なっておらず、

2年とも問題形式が同じではないので確定した問題形式が存在しません。受験する人にとっては、かなり厳しいのですが、

想定よりも難しいことをして全方位に対策を立てられるようにしてください。かつての問題形式について2年連続で異常な難しさの、問題が出題されましたが、以前の問題についての記載も参照までに!

長文問題4題、会話問題 1題で構成されています。

大問1つにつき小問が10個が出題されるのが特徴。

大学側が採点をするので詳細なことは分かっていませんが、50点に対して小問が50あるというのは1問1点を示唆しているのでしょうか?

もしそうだとすると、発音や空所補充の単語、熟語問題に加え、整序問題も長文の内容一致問題と同じ点であるので落とすことはできませんね。早稲田教育学部の配点

- 文系 3教科各50点

- 理系 3教科各50点

受験の学科によっては、得点傾斜があるので注意しよう!

学科 得点調整 国語国文学科 国語の得点を調整後1.5倍 英語英文学科 英語の得点を調整後1.5倍 数学科 数学の得点を調整後2.0倍 複合文化学科 外国語の得点を調整後1.5倍 早稲田教育特有の合格基準点

早稲田大学教育学部には合格基準点があります。

ですので、何か一つだけ特別にできていても、合格をすることはできません。

早稲田ホームページには下記の通りに記載がありますので、熟読してください。

すべての教科で合格基準点を設けています。各教科の得点が合格基準点に満たない場合は、合計点が合格最低点を上回っていても、不合格となります。

また、以下の学科は、それぞれ次のような条件を特定科目の合格基準点としています。

(1)国語国文学科 「国語」 : 国語国文学科の全受験者の平均点

(2)英語英文学科 「外国語(英語)」 : 英語英文学科の全受験者の平均点

(3)数学科 「数学」 : 数学科の全受験者の平均点早稲田教育の英語はどのくらい取れば良いのか

早稲田大学教育学部の英語は、先ほど2022年から大幅にレベルが上がったとお伝えしました。

下記、英語の平均点となりますので確認ください。年 英語の平均点 得点率 (%) 2022 23.31 46.62 2021 31.53 63.06 2020 31.9 63.8 2019 30.9 61.8 2018 27.72 55.44 2017 27.22 54.44 2016 22.25 44.5 近年では、平均点は6割ほどでしたが、

2022年から50%ほどになりました。何点必要?ものすごく難しくはなったのですが、

合格を目指すのであれば、少なくても6割程度は欲しいです。なぜ早稲田教育は難易度が上がったのか?

色々と理由はありますが、絶対的に言えるのは分量が大幅に増えたことが原因です。

2020年までは1800語程度だった文字数が、

2022年は3800語となっています。さらに2023年入試では大問2で2000Word近くの問題が出題されました・・・

「難しくなる・・」と思って、

臨んだ受験生も流石にこのレベルはまでは想定していなかった人も多く、

苦戦した受験生が多かったです。

早稲田教育に合格するには”速読”が必要不可欠

尋常じゃない難易度上昇になかなか対応しかねる受験生も多いのですが、

昨今の問題量の増加という入試の傾向を考えると、

早稲田教育学部も、”速読力”が鍵になることが間違いありません。

早稲田教育に必要な”速読力”を鍛えるためには?

速読に必要なのは、下記3点が早稲田レベルであるかどうかが重要になります。

- 単語力

- 構文把握力

- 論理把握力

- 背景知識把握力

速読で悩んでいる人の多くの場合は、単語、構文を把握する力が非常に弱いです。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]自分ではできる!と思っていてもプロの目線からするとかなり甘いことがほとんどです。[/word_balloon]速読が苦手・・という人は、

まずはここで掲載しているような精読の教材で、

何度も何度も音読をして英語を前から処理ができるようにしてください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokei-englishinterpretation/"]単語力も重要

早稲田教育学部や早稲田社学、

最近では商学部もそうですが、語彙力が非常に上がってきています。

シス単などの基本単語を完璧にしている!というのはもちろん重要で大前提ですが、

それ以外の単語を覚えておくことで、

早稲田入試をかなり有利に進めることができます。

塾生には英検1級までの単語を覚えるように伝えています。

[nlink url=""]背景知識があるかどうかも重要

早稲田教育学部の文章は、いわゆる「理系の英文」が出題されます。

そのため、そのような理系の英文の読み方ができてないと、読むのが難しいです。

そのため普段から、下記のような科学系のサイトの記事を読んでおくと良いでしょう。

どれも読みづらいのですが、

最初の2つはまだ読みやすいのでぜひ読んでみてください。その他、速読の仕方についてはこちらの記事で掲載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/english-benkyo/"]早稲田教育学部の長文の解き方

ここまでの話を踏まえた上で具体的に早稲田大学教育学部の長文の問題の解き方を見ていきます。

ただ、まだまだ入試形態が固定してないので、

どのような問題がでるのか?を言い切るのは難しいのですが、

ここ2年でよく出題されている形式について述べていきます。早稲田教育のパラグラフ問題

早稲田大学教育学部の問題は、パラグラフでどのようなことを言っていたのか?を問う問題が非常に多いです。

下記形式は言葉は違いますが、ほとんど同じことを聞いています。

つまり、「該当のパラグラフで結局何言いたいのか?」ということです。The main point of paragraph [X] is that

Which of the following statements best describes the author’s ideas in paragraph [Y]?

The primary purpose of paragraph [Z] is to show that「1つのパラグラフには1つの言いたいことがある」

というパラグラフ構造を意識して学習してきた学生であれば、

解くことができる問題ですが、

このようなことを考えずにいた学生がいきなり過去問を解くと苦労してしまいます。

パラグラフ内の構造が問われる問題も・・・

単にパラグラフの内容だけでなく、下記のようなパラグラフの構造が問われる問題も出題されています。

How can we describe the relationship between paragraphs [X] and [Y]?

The author mentions Poldrack’s brain scans in order to point out日頃から、パラグラフ内での構造を考えて読んでいけるようにしましょう。

読むだけでは無理!通常のただ読むだけの長文演習では、このレベルの問題に対応することは不可能です。

そのため、ヒロアカでは論理構造を取れるように一人一人論理構造を書いてもらって添削までしています。本気で早稲田を受けたい人は、ぜひご相談ください。早稲田教育の類推問題

早稲田の類推問題の難易度はかなり高いです。

類推問題とは通常の内容一致問題は本文に書いてあることを選ぶ、

いわば「ウォーリーをさがせ」のような探索問題ですが、、

類推問題は、本文に書いてあることから論理的に考えられることを選ぶ問題です。

本文が長くなったので、根拠となる場所を探すのが難しく、、探してからさらにそこから考える必要があります。下記のような設問文であったならば、推論問題です。

From the article, it can be inferred that the author thinks

It can be reasonably inferred from the article that the author類推問題をやってみる

説明を聞いてもなかなかわからないので、実際に類推問題を解いてみましょう。

下記、オリジナル問題です。

[su_box title=" " style="glass"]One hundred and fifty million years ago, a young, bantam-sized, bird-like dinosaur became mired in a swamp in what is now southeastern China, and succumbed. Its fossilized remains, unearthed in 2022 and named Fujianvenator prodigiosus, show it to be one of the earliest bird-like dinosaurs to date from the Jurassic period. The researchers describe their discovery in a paper published today in Nature.“This is really a weird animal within the group of birds,” says Mark Loewen, a palaeontologist at the University of Utah in Salt Lake City, who was not involved in the discovery.

The creature had oddly lanky legs and might have lacked the ability to fly. It also doesn't seem to conform to the accepted bird-evolution story.

quoted from "‘Weird’ Dinosaur Prompts Rethink of Bird Evolution" in 「Scientific American」

[/su_box]Question:

[su_spoiler title="答えはクリックで表示。" icon="plus-square-2"]

Based on the passage, which of the following conclusions can most likely be inferred about Fujianvenator prodigiosus?

a,The discovery of Fujianvenator prodigiosus might challenge the traditional understanding of bird evolution.

b,Mark Loewen was a key researcher in the discovery of Fujianvenator prodigiosus.

c,All bird-like dinosaurs from the Jurassic period have been discovered in China.

d,Fujianvenator prodigiosus was the only bird-like dinosaur from the Jurassic period.

a,The discovery of Fujianvenator prodigiosus might challenge the traditional understanding of bird evolution.

[/su_spoiler]解いてもらったらわかりますが、類推問題は消去法で解いてください。

早稲田教育の内容一致問題

内容一致問題は、下記のような設問タイプで複数パラグラフから探す場合は非常に骨が折れます

Which of the following statements about the content of paragraphs [X]-[Y] is true?キーワードをもとに根拠となる1文を瞬時探し出せるように訓練を積んでください。

早稲田教育の単語の意味問題

昨今の早稲田教育の問題は、英検1級で見る問題が非常に多いです。

余裕のある学生はぜひ英検1級まで語彙力を上げておくと良いですよ。

ただし、覚えるのは非常に大変ではありますが・・・過去の早稲田教育学部の長文の出題テーマ一覧

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2018 Ⅰ.情報時代におけ る、論理と批判的 思考の重要性 Ⅱ.英語を国際語と した場合の利点 と問題点 Ⅲ.野性動物過剰捕 獲を食い止める 策としての養鶏 Ⅳ.知識の個人的側 面と集団的側面

2017 Ⅰ.文化による身体 表現の違い Ⅱ.古代エジプトの 葬送習慣 Ⅲ.“nudge”が行動 に与える影響 Ⅳ.巨大動物絶滅の 原因

2016 Ⅰ.イルカの発する 音について研究 Ⅱ.動物に見られる 衛生観念と行動 Ⅲ.ダーウィン進化 論の正しい理解 Ⅳ.グローバリズム の功罪

2015 Ⅰ.離島の固有種に 迫る危機 Ⅱ.カルシウムと循 環器疾患の関係 Ⅲ.単性生殖と両性 生殖への考察 Ⅳ.19 世紀米国労働 者の苦境

2014 Ⅰ.大気汚染の原因解釈の変遷 Ⅱ.言語取得の認知力への影響 Ⅲ.時代の変遷と筆記教育の衰退 Ⅳ.小惑星衝突の可能性

2013 Ⅰ.Virtual Water で見る世界水事情 Ⅱ.生物種の保全とエコシステム Ⅲ.The Titanicを巡る文学論 Ⅳ.動物の言語取得の可能性と限界

2012 Ⅰ.都市部での凶悪犯罪減少の背景 Ⅱ.眼病における早期検査の重要性 Ⅲ.Shakespeareの合衆国での人気 Ⅳエネルギー供給資源と天然ガス

2011 Ⅰ.職業訓練校の人気の背景 Ⅱ.ドキュメンタリーの本質 Ⅲ.温暖化問題について Ⅳ.人間はなぜ宗教に関心をもつのか?

2010 Ⅰ.検査機ケプラー号の生命探索 Ⅱ.英国英語と米国英語の歴史的関係 Ⅲ.「オバマ効果」は存在するのか? Ⅳ.作業効率に影響をおよぼすもの 教育学部は受験の段階で学科を細かく分かれています。[/su_spoiler]長文のテーマはそれぞれの専門分野に偏らないように配慮がされているため様々な分野のものがテーマとなっています。日頃からあらゆるジャンルの長文を読んでおく事をおすすめします。

早稲田教育学部で合格点を取るための長文演習は?

早稲田教育学部ではさまざまな問題形式、テーマが出題されることが予想されます。

問題形式に合わせて瞬時に文章の読み方を変えるようにしていきましょう。問題演習の練習用としては下記のような教材がおすすめです。

- 早慶の過去問

- The Rules3,4

- やっておきたい英語長文500~700

- ポラリス英語長文3

- レベル別英語長文5,6

また、それ以外にもこちらの記事で早稲田大学に合格するための英語長文についてお伝えしています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/english-waseda-chobun/"]早稲田教育学部の英語|英会話問題

現在は出題されていませんが、、また出題される可能性がありますので、念の為。

速解法

①空欄の前後から文法の知識を使って答えが出ないかをチェックする

②空欄前後の形をまずチェックしたあと意味へと移ってください

意味から入ると会話問題はどれも正解に見えてしまいます。

まずは、形からチェックしてください。 文法がいかに大切かが分かりますね。論理的に読めなければ早慶の合格は難しいです。早稲田大学教育学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から! 早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として教育学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学教育学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。

学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

【慶應文学部英語】対策・傾向と勉強法|和訳と要約問題が合格の鍵

慶應義塾大学文学部の英語は、他大学に比べても非常に難関です。 しかし、 合格点を取れないからといってあきらめる必要はありません。 本ブログでは、慶應文学部の英語試験の特徴と対策を解説しています。 過去問を解きこなす方法から、設問ごとの傾向と対策まで、 合格に必要なポイントをお伝えします。 慶應文学部

- …続きを読む

-

- 慶應義塾大学文学部の英語は、他大学に比べても非常に難関です。

しかし、

合格点を取れないからといってあきらめる必要はありません。

本ブログでは、慶應文学部の英語試験の特徴と対策を解説しています。

過去問を解きこなす方法から、設問ごとの傾向と対策まで、

合格に必要なポイントをお伝えします。慶應文学部の英語では、和訳問題と要約問題で半分程度の点数があります。[toc]

ここができるかどうかが合否の鍵を握ります。

ヒロアカでの合格者はこの大問での点数が8割程度は取れています。慶應文学部の英語の全体像/問題傾向

大問 種類 語数 Ⅰ 長文問題(記述形式) 約2000words 特殊な問題の多い慶應義塾大学の中でもかなり特殊な問題の出題になります。

なんと、

英語長文大問1題しか出題されません。

問題数は10問程度であることが多く、

1問に対しての比重が大きく問題を落とすことはできません。

※稀に長文が2問出る年もありますので、覚悟はしておく必要があるでしょう。英文の抽象度高い

文章の抽象度が私大では最難関レベルとなっています。

文章の抽象度が高い=普段馴染みがないような「存在」「国家」「感情」「美学」「文明」といったものがテーマになります。

こうした場合の抽象度の文章を読む場合には、 難しいのですが、、

筆者の主張がどこにあるのか?をつかみ取れるようにしてください。

普段の練習から、読む際に常に筆者の主張を確認すという読み方を徹底していきましょう。難しい慶應文学部の英語長文をどのように読んだら良いのか?をこちらの記事で伝えているので、

過去問をやってみたけど難しすぎて読めない・・・という人は、確認してみましょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/keio-bun-difficult-to-read/"]慶應文学部の英語は何点取れば良いのか?

英語は数ある大学の中でもトップレベルで難しい大学学部です。

その中で、- 150点中90~110点(60~70%)は取れるようにしておきましょう

*難しい時と簡単な時の差がすごいので、100点越えを安定して取れるようにしたいです。

なぜそれだけの点数を取らなくてはいけないのかを、

合格最低点と平均点から考えていきましょう。慶應文学部の合格最低点

外国語:150/350点 時間120分

小論文:100/350点

世界史or日本史:100/350点

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]国公立と同じで記述が全体的に多いので要注意。年度 配点 合格最低点 得点率 2023 350 205 58.6% 2022 350 218 62.3% 2021 350 232 66.3% 2020 350 250 71.4%

特に小論文は、他の学部よりも大きく合否に影響してくるので要注意です。[/word_balloon]慶應文学部の小論文の対策記事はこちらからどうぞ。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/kbun-shouron/"]慶應文学部の問題の読解、問題の対策

ここからは、長文問題の読解、それぞれの問題に対しての対策をお伝えいたします。 [word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]どのような形で慶應文学部の長文の対策をしたら良いのかをお伝えしていきますね![/word_balloon]

慶應文学部の英語の平均点

年度 英語 得点率 2024 62.73 41.8% 2023 66.61 44.4% 2022 73.95 49.3% 2021 77.32 51.5% 2020 99.38 66.3% 2019 88.46 59.0% 2018 80.11 53.4% 2017 85.68 57.1% 2016 92.69 61.8% 2015 75.86 50.6% 2014 70.86 47.2% 2013 67.99 45.3% 2012 73.65 49.1% 2011 79.18 52.8% 2010 74.43 49.6% 慶應文学部は問題形式が基本的に同じなので、少し多めに平均点を見ておきましょう。

50%を下回る平均点の時もありますが、70%近い時もあります。英語の平均点が低いと

合格最低点も下がっている傾向があります。過去問をやってちゃんとできたのに・・過去問で満点近くの点数が取れていても、本番で急にできなくなる・・というのは、「文学部あるある」です。

本番「難しい!」と感じてもできる部分を確実に取れるようにしていくのが重要です。慶應文学部の設問ごとの配点予想

大問 種類 難易度 配点 I 和訳問題 ★★ 45点(1問15点) II 空所補充 ★★ 20点 III 説明問題 ★★★ 35点(2問) IV 要約問題 ★★★★ 30点 V 英訳問題 ★★★ 20点 空欄補充は毎年出るか不明ですが、それ以外は同じ形式の問題です。

1問の点数が非常に大きい!上述していたように1問の点数が10点は少なくともあると考えられるため、1問間違えてしまうとそれだけで非常に大きいです。

慶應文学部に合格するには和訳と説明問題が合否の鍵

慶應文学部に合格したいのであれば、

和訳(45点相当)と説明問題(35点相当)は落とすことができません。

2つの設問で、英語の点数の半分以上を占めています。

この設問を落とす→残念ながら、不合格となってしまいます。

短期間で対策をしたいのであれば・・- 一見難しい慶應文学部ですが、和訳と説明問題の対策をするだけで合格に近づくことは可能です。

- 例年、自己推薦で落ちた生徒をそこから(高3/11,12月頃〜)対策することがあるのですが、英語、社会を短期間でクリアして合格水準まで仕上げています。

【慶應文】英語の時間配分はどうするのか?

慶應文学部は,

長文1つで試験時間が120分もあるから、時間配分なんて考えなくて良い!と思っている人が多いかもしれません・・しかし、過去問を解いてみるとわかると思いますが、時間はギリギリになると思います。

下記目安の時間配分を掲載しておきますのでご覧ください。

問題形式 所要時間 和訳問題 10分×3 空所補充 5分×2 説明問題 15分×2 要約問題 30分 英訳問題 10分 注意!

要約は、問題の形式によってはもう少し時間がかからないでできることもありますが、

最低でも30分はあった方が良いでしょう。【慶應文】長文問題をまずはちゃんと読めるように!

長文問題ができるようになるためには、

「1日1題とかなくてはいけない」という都市伝説を聞いたことがないでしょうか。もちろん、たくさん解くというのは結果的には重要なのですが、、

慶應文学部に合格したいのであれば・・・- 闇雲に過去問をたくさん解くのではなく、まずは文章の意味(筆者の主張)、文章の構成を理解しながら読み込んでいくのが重要です。

文章の構成、繋がりとはどういうことか?

文章のつながり、構成というのがわからないと思いますので、

まずは下記の文章を読んでみましょう。

Western civilization’s foray into Asia brought about intricate changes in the tapestry of the continent. The 19th-century colonial pursuits introduced a spectrum of Western thought, technological advances, and cultural nuances. These colonial footprints led to the inception of European linguistic capacities and the adoption of governance structures reminiscent of Western paradigms. The debate surrounding these influences oscillates between the spectrum of modernization and the erosion of indigenous values. The confluence of Eastern and Western dynamics has fashioned a unique cultural mosaic, with the reverberations of this historical interaction continuing to influence the contemporary Asian landscape.

単語が難しいのもそうですが、

全体的に名詞化された表現が多く、

またディスコースマーカーといった接続詞がないためつながりがわかりづらいです。続いて、下記文章を読んでみましょう。

Firstly, it’s important to understand that when Western civilization ventured into Asia, it caused significant and complex changes across the entire continent. For instance, in the 19th century, as European countries pursued colonial ambitions, they brought with them a range of Western ideas, cutting-edge technologies, and distinct cultural practices. As a result of this colonization, many Asian regions began to learn European languages and even adopted governance systems that were similar to those in the West. Moreover, there has been an ongoing debate about these changes: on one hand, some believe they brought about modernization; on the other hand, there’s a perspective that it led to the fading of local traditions and values. Interestingly, as the East met the West, a special blend of cultures emerged. In fact, this blending of traditions and influences still plays a role in shaping modern-day Asia.

ほとんど同じ内容なのですが、

下記3点が変わったことで大きく読みやすくなりました。- 使われている単語のレベル

- ディスコースマーカーの増加

- 節が増加

【慶應文】英語を読めるためには?単語については、辞書が使えるので良いとして、

ディスコースマーカーが少ない中で、

代名詞やその他文章の順序(情報構造、論の構造)を読み取っていくこと、

また、名詞化された表現を節に戻して理解し直していく必要があります。*もちろん、それ以外に難しい理由としては、

普段読み慣れてない随筆のような文体もでたりして読みづらい場合があります。【慶應文】よくある間違った読み方とは?

ここまで述べてきている通り慶應文学部の英語は非常に難しいです。

ご自身が読んでいる際に、

下記の点を注意して読めているのかを確認してください。確認1:適切な語義が選択できていますか?

文章を読んでいてよくわからないときは、

自分が知っている意味を、でてきた単語に当てはめていないですか?単語の意味は、文章内で他の単語との関係性で意味が決まってきます。

唯一一つの単語の意味があるわけではありません。文章を読んでいて、どうしても意味がよくわからないという場合は、

単語の意味を取り違えている意味があります。品詞が違うと違う意味になったり、

前後の文脈によって意味が変わる場合があるので気をつけてください。確認2:文章をつなげて読めていますか?

先ほどから伝えている部分ではありますが、、

下記の点に注意して読み進めることができているでしょうか。注意!

代名詞、冠詞、指示語の意味が

前の文章からの繋がりでわかっているかどうかということです。

文章がどのようにつながっているのか?理解していない人が多いです。

下記ブログ記事にて、どのようにつながっているのかお伝えしています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/english-benkyo/"]【慶應文学部】長文の設問ごとの対策

ここからは、大問ごとの問題傾向について、お伝えしていきます。

慶應文学部の特徴として他学部と違い記述形式の問題が多く、

1問1問の配点がとても大きいです。まずはほとんど確実に出題が予想される問題形式での問題の対策を見ていきましょう。

- 和訳問題

- 説明問題

- 和文英訳問題

- 要約問題

1,和訳問題の対策とは?

これは慶應大学文学を合格したいのであれば、落とすことはできません。

和訳問題なのに構文すらも見抜けないのでは、

慶應文学部の問題に、門前払いとなってしまうでしょう。和訳問題ですが、まず確認すべきことは文法的に文章を読めているかどうかという点です。

もちろん、過去問をおこなっていてまだまだ不十分と感じるようであれば、

日々構文解釈力を身につけるような学習をしてください。対策の仕方としては、

ポレポレ英文読解プロセス50といった基本的な構文問題集をSVOCがわかるように何度も何度も繰り返しおこなってください。また、こちらのページに具体的にどのような形で慶應文学部の和訳問題の対策をしたら良いのかを記載しましたのでご覧ください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/keiobun-wayaku/"]2,説明問題の対策とは?

具体的にはどういうことか?ということが問われる問題です。

この問題を解くためには、まず1つのパラグラフが以下のように具体と抽象部分で構成されているということを理解しなくてはいけません。

問題で問われる場合は、この抽象的な部分に下線部が引かれて具体的な部分と関係していることを見抜けているか?を聞かれているのです。 もちろん、例外もあって文章内の抽象部分に線が引かれて現実世界での具体的な例を聞かれる場合もあります。

もちろん、例外もあって文章内の抽象部分に線が引かれて現実世界での具体的な例を聞かれる場合もあります。その場合は、抽象部分の言いたいことを図式化して主張の構造を掴んで、

現実世界を比べてどんなことが当てはまるかを考えてみましょう。設問文からどのようなことを聞かれているのかを理解していくことも

本説明問題を解く上ではかなり重要です。

下記ブログ記事よりご確認下さい。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/keio-bun-cheat/"]3,和文英訳問題の対策とは?

まずは基本的な英作文パターンを覚えていきましょう。

基本的な英文法を自由自在に使いこなせるのはもちろんのこと、 特に、主語、時制、論旨の接続の仕方には十分に注意してください。

難易度は、英作文問題としては標準レベルで難しくはありません。

当塾では「ドラゴンイングリッシュ」を行うことをオススメしています。また、本問題は文章内の表現を使ってということは明示されてはいないですが、

文章内の表現を使うことで簡単に解けることもあります。

表現がすぐに見つかるようでしたら、長文内の文章を利用して解いてみてください。

4,要約問題の対策とは?

慶應義塾大学の合格をめざすのであれば、落とすことのできない問題です。 英語の読解力はもちろんですが、現代文の要約能力も問われています。

問われている字数が100-120字なので、

対策の最初のうちは字数を埋めるために冗長な表現を書きがちです。ですが、不要な要素を含めたり、同じことを長く書いても点数をあげることはできません。

書いた後に自分の答案にどれだけの要素が入っているのかを見返してみてください。対策としては、過去問を実施するのが一番良いですが、

過去問以外でも自身で普段から長文の要点をまとめる練習をすると良いでしょう。

要約というのは、筆者の意見をまとめるのが基本となります。

筆者の意見を補強するために使われている具体例を含めないように注意してください。

また、書く際の注意点として、いきなり解答用紙に記載するのはやめましょう。要点を書き出して、どの要素が必要かをわかってから記載するようにしてください。

具体的な対策はこちらの記事でどうぞ。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/keio-bun-en-summary/"]【頻度|低】出題される問題

ここからは、毎年出題されるわけではないけれど、

出題される可能性の高い問題を確認していきます。空欄補充問題の対策とは?

空欄補充問題を慶應の文学部では出題されます。 この問題は和訳問題の範囲が小さい問題だと思ってもらって構わないです。

同タイプの問題なので、1つのパラグラフから全体の意味をつかむことが肝心です。

パラグラフ並び替え問題の対策とは?

解き方として、代名詞や時制をチェックして、文法的な側面から根拠を探してみる方法を身につけてください。

全て文脈で解いていては、時間がかかってしまい、解くことが難しいでしょう。 類題として、早稲田文学部、文化構想学部の問題が近いので解いてみるのが良いでしょう。慶應文学部の出典とは?

慶應文学部の問題は基本的に最初にタイトルが記載されています。

インターネットで調べることで過去の出典がどこから出ているのか?というのは簡単にわかります。 インターネットでご自身で調べてみて、購読してみるのも良いでしょう。

近年の出典については、ネタバレ防止のために隠しています。

2021年出題 Who Ate the First Oyster?

2020年出題 Philosophical baby

2019年出題 The Animals Among Us

2018年出題 The coming-of-age con 出典:aeon

2017年出題 Attached to Technology and Paying a Price 出典:New York times

2016年出題 Does spelling matter? 出典:同名の文庫本慶應文学部での辞書の持ち込みについて

慶應文学部で必要な語彙力は早慶では高くありません。

勉強がある程度できてきた段階で文章を読んだら、 使用されている語彙のほとんどが見たことのあるレベルのものになるでしょう 辞書を持ち込んで使用する際には、和訳問題で単語がわからない・・などここぞ!という場面のみで使用していきましょう。辞書2冊は何が良いですか?

慶應文学部は辞書2冊を許可しています。

持っていく組み合わせとしては、英和と和英辞書の組み合わせが良いでしょう。

語彙レベルは早慶標準で高くはないので、読んでいて全くわからないという単語に出会うことは少ないでしょう。

また、これまでに紙の辞書を使ったことがない人は、使えるようにはなっておいたほうが良いかと思います。どの辞書を持って行ったら良いのか?について具体的にはこちらに記載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/keio-bun-dictionary/"]慶應大学に合格する英語力を鍛える勉強法とは?

慶應大学に合格するためには、

ただ単に勉強しているだけではできる合格できる学力を身につけることはできません。こちらのページにて慶應大学に合格するために、

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/keio-eigo-benkyoho/"]

どのような力が必要で、どのようなことを勉強したら良いのかを説明しています。慶應文学部に絶対合格したいならヒロアカへ!

慶應専門塾のヒロアカは、「慶應義塾大学文学部合格」に圧倒的な自信を持っています。

少数精鋭だからこそ、開塾以来、毎年必ず慶應文学部の合格者を輩出してきました。

他の塾では十分にフォローしきれない“記述力”と“答案作成スキル”を、基礎からしっかり身につける指導を行っています。慶應文学部に合格するには過去問だけでは不十分!

慶應義塾大学文学部の入試は記述問題が多数出題され、

過去問演習だけで突破するのは決して簡単ではありません。

的確な和訳・英作・要約指導が合格のカギを握るのです。ヒロアカでは、一人ひとりの弱点を見極めたカリキュラムを組み、

- 基礎からの読解力向上

- 答案の論理構成

- 記述答案の個別添削

など、合格のための最短ルートを一人ひとりに合わせて指導しています。

まずはお気軽にお問い合わせを!- 無料カウンセリングや体験授業もご用意しております。実際の指導内容や記述添削のクオリティを、ぜひ直接ご確認ください。

最怖!?【早稲田理工|英語】対策,勉強法, 過去問,入試頻出分野,合格する考え方とは?

ページ目次早稲田大学理工学部英語対策早稲田理工の英語の全体概観早稲田理工学部では何割取れば良いのか?早稲田理工の合格最低点早稲田理工の英語の平均点早稲田理工/英語の設問ごとの配点と難易度早稲田理工/英語の設問ごとの時間配分早稲田理工問題の読解の仕方、問題の対策早稲田大学理工学部に圧倒的な実力で合格で

- …続きを読む

-

早稲田大学理工学部英語対策

早稲田理工の英語は、多くの受験生を翻弄してきた

全ての受験問題の中でもトップレベルの科目です。

しかし、本記事では過去問から早稲田理工英語の特徴を徹底分析。

頻出パターンをマスターして、点数アップのポイントをお伝えします。また、長文の読み方、整序のコツ、文法問題の対策法など、理工英語を攻略するための方法を公開。

理工英語に自信がないあなたも、この記事1本で合格への近道をつかむことができるはずです。

さあ、早稲田理工への合格を勝ち取りましょう!

[toc]早稲田理工の英語の全体概観

早稲田理工学部の問題構成ですが、

大問は5題ですが、その中でABと別れたりするので、、

実質大問は8くらいあると考えたほうが良いでしょう。

設問の内容が一般的に大学で見るのとは違うことも多いため、

注意深く読む練習を過去問を繰り返しおこなっていく必要があるでしょう。

大問 種類 語数 Ⅰ 長文問題(3題) 約900,300,200words Ⅱ 長文並び替え問題 約300words Ⅲ(A) 空所補充問題 約200words Ⅲ(B) 段落補充問題 約500words Ⅳ(A) 論理問題 約200words Ⅳ(B) 数式計算問題 約300words Ⅴ 単語類推問題 理工の英語は難しい- 英語が苦手だけど、半分なら取れるかもしれない・・と思っている人も多いかもしれませんが、、、

早稲田理工学部の英語は、読解量、知識ともに早稲田の文系学部と同等または以上の学力が必要になります。英語が早稲田合格の鍵を握る言っても過言ではありません。 - 基礎学力に基づいてしっかりと対策をしていく必要があるでしょう。

早稲田理工学部では何割取れば良いのか?

早稲田理工の英語で何点、何割取れば良いのか?というのは、

受験生皆が気にする部分ではありますが、、

具体的に何点取らなくていけないのか?をお伝えしていきます。

【結論】早稲田理工の英語は目標点は・・

早稲田理工の英語では、

- 60点(50%)は最低でも取りたい!取れる人は90~96点(75~80%)

が目安になります。

早稲田理工の英語は非常に難しいです。

合格者でも人によっては点数が全然違います。

数学、理科との得意不得意の状況で目標得点は決めると良いでしょう。

理工の英語は難しいですが、、、- 時間制限が厳しいので全ての問題を解こうとせずに、解ける問題を確実に解けるようにしてください。

- 一つ一つの設問を分解していくと、答えられる問題も実は結構あるので、対策をすれば確実にできるようにしてください。

早稲田理工の合格最低点

外国語:120/360点 時間90分

数学:120/360点

理科(2科目):120/360点 各60点創造理工学部の合格最低点

下記学部から平均値で計算しています。

建築学科、総合機械学科、経営システム工学科、社会環境工学科、環境資源工学科年度 配点 合格最低点 得点率 2023 360 179 50.8% 2022 360 165 45.8% 2021 360 200 55.6% 2020 360 202 56.1% 2019 360 208 57.8% 2018 360 205 57.0% 基幹理工学部の合格最低点

下記学部から平均値で計算しています。

学系Ⅰ、学系Ⅱ、学系Ⅲ年度 配点 合格最低点 得点率 2023 360 198 55.0% 2022 360 178 49.4% 2021 360 210 58.3% 2020 360 213 59.2% 2019 360 216 60.0% 2018 360 216 60.0% 先進理工学部の合格最低点

下記学部から平均値で計算しています。

物理学科、応用物理学科、化学・生命科学科、応用科学科、生命医学科、電気・情報生命工学科年度 配点 合格最低点 得点率 2023 360 196 54.4% 2022 360 179 49.7% 2021 360 211 58.6% 2020 360 210 58.3% 2019 360 213 59.2% 2018 360 219 60.8% 早稲田理工の英語の平均点

英語の合格平均点は、早稲田大学からの公表はないのですが、

塾生からの成績開示結果からの平均点によると、- 通常60~64点(50~53%)程度の点数で推移。

点数が高い年だと、

2018年で74点(61%)程度がでています。早稲田理工/英語の設問ごとの配点と難易度

大問 種類 配点 難易度 I 長文(3題) 45点 ★★★★★ II 長文並び替え 20点 ★★★★ III(A) 空所補充 12点 ★★ III(B) 段落整序 8点 ★★★ IV(A) 論理 10点 ★★ IV(B) 数式計算 10点 ★ V 単語類推 15点 ★ 理工で取りたいならここがポイント!理工学部で点数を取るのであれば、

文法問題でいかに早く正確に点数を取ることができるのかがポイントになります。早稲田理工/英語の設問ごとの時間配分

理想的な時間配分パターンと受験生で

現実的な時間配分パターンを用意しました。

参考にしてください。理想的な時間配分パターン

大問 種類 時間配分 I 長文問題(3題) 30分 II 長文並び替え問題 10分 III(A) 空所補充問題 5分 III(B) 段落補充問題 5分 IV(A) 論理問題 8分 IV(B) 数式計算問題 8分 V 単語類推問題 10分 受験生現実的なパターン

理想パターンは、私が受験生で満点をとりに行くならこのような感じになるかな?というイメージのパターンですが、

実際の受験生が行うとすれば、現実的なパターンは下記のようになるでしょう。大問 種類 時間配分 I 長文問題(3題) 45分 II 長文並び替え問題 10分 III(A) 空所補充問題 5分 III(B) 段落補充問題 10分 IV(A) 論理問題 8分 IV(B) 数式計算問題 8分 V 単語類推問題 4分 試験時間ギリギリまで使う- 時間配分の段階でギリギリまで使うのはおすすめしないが、早稲田理工の問題は多くの受験生(特に理工系)の受験生の英語の学力の遥か上のレベルとなっています。

- そのため、長文でできる限り点数をとって残りの時間で文法解ける問題を目指していく形です。この形であれば、なんとか平均点程度の点数を取ることが可能です。

時間配分、解く順番が鍵!

早稲田大学理工学部の問題は、非常に難しく時間配分も厳しいです。

長文に時間を取られるだけになって、

割と簡単に解ける文法問題や計算問題で点数が取れなくなるのは、もったいないです。

そのため、解く順番は、

- 問2→4までを解いて、問1→余った時間で問5

という感じでやっていくのが良いでしょう。

早稲田理工問題の読解の仕方、問題の対策

ここからは、早稲田理工学部の長文問題の読解、

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-schedule/"]

それぞれの問題に対しての対策をお伝えいたします。

理系志望の場合は英語を苦手にしている場合も多いので、

英語が苦手だ!という学生はまずは、こちらの英語の勉強法の概論からお読みください。長文問題(大問1)

1つのテーマに対して、3つの英文を使ってそれぞれの視点から考える問題です。

それぞれの英文の長さは、1000字、300字、200字程度です。

3つの長文の役割を理解しよう

3つの長文の役割は、1つめの文章(長め)理論説明→別の具体例説明といった形式になっていることが多いです。

とりわけ、1つ目の長文において、キーワードの定義が説明されることになりますので、

定義を見落とさないようにしてください。また設問の出題傾向ですが、それぞれの理論の内容説明、また対立理論との違い、同じ点が問われています。

各長文における、理論はメモを取るなどまとめながら答えると良いでしょう。定義の部分の見分け方

英文を全て同じ役割で解いていては、定義の部分を理解をするのが難しいです。

下記の部分は線を引くなどして特に注意して読み進めてみると良いでしょう。

- 理論名+be動詞の部分, 理論名+ , (カンマ)で結ばれている同格の部分

上記は定義となる可能性が高く、無視してはいけません。

Check◽︎理論名 + be動詞の部分:”Quantum mechanics is….” 、”Cell theory is….”

◽︎理論名 + , (カンマ)で結ばれている同格の部分:”Quantum mechanics, a fundamental theory in physics that describes the physical properties of nature at small scales,”、”Cell theory, a scientific theory which describes the properties and organization of cells,”

難単語の意味推定問題の対策とは?

早稲田大学の理工学部では、

例年、長文の中に出てくる単語に下線が引いてあってこの単語の意味は

どういう意味か?という設問が出題されています。この設問の出題者の意図は、

受験生が文章を、文脈を踏まえて読むことができるかどうかを聞いています。

ただの単語テストではないので、注意してください。単語の意味をパラグラフ内で取るようにできるようにしてください。過去の早稲田大学理工学部の長文テーマ一覧

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2018年「人口移動の理論 と研究」

2017年「人はどのように して道徳的な判 断を行うのか 」

2016年「法廷で用いる測定 と測定量の問題点」

2015年「性格分類と,SNS 利用及び職業 満足度の相関」

2014年「進化論から見た老化と死についての仮説」

2013年「学 習 障 害 (LD) の定義と実例」

2012年「文化集団の分類と定義 」

2011年「科学におけるモデルとはなにか 」

2010年「人間の生存における基本的必要の充足学習過程」[/su_spoiler]自然科学の学説を元にした論説文からの出題が多いですね。

早稲田大学理工学部の長文の傾向として専門用語が注釈で説明されません。ですから、専門用語にある程度なれるという意味でも過去問以外にも少し難し目の文章を読んでみることをおすすめします。

大問2|整序問題

苦手な学生の多い、文整序問題です。

難解な文法項目というよりは、基本的な文法を使った組み合わせが多くなっています。

ただgreenhouse gasesといった知らないとわからない連語もあったりするので、

組み合わせがわからないなと思った場合は、すぐに次の問題に移りましょう。苦手な学生は下記の点を注意してみましょう。

1,文法的な塊(熟語、文法的に繋がるなど)を作る

2,該当する1文の文構造を考えて、整序部分で何を作る必要があるのかを考える早稲田理工特有の整序考え方- 早稲田理工の整序問題は実は、完璧に解ける必要はありません。選択肢をうまく活用して、解けるようにしてみましょう。

大問3|空欄補充,段落整序問題

2つのセクションがあり、1つ目が空欄補充、2つ目が段落整序問題となっています。空欄補充については、冠詞、代名詞、接続詞、熟語、前置詞を4つの選択肢から1つを選ぶ形式となっています。

段落整序については、

パラグラフ内の文章を考える問題と、

パラグラフ全体の並び方を考える問題になっています。段落整序については、あまり類問がありません。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/bunko/wasedabunko-bunsonyu/"]

理工学部の問題を解いてしまった場合は、早稲田文化構想学部の整序や、かつての政治経済学部の問題をやってみるとよいでしょう。大問4|論理、計算問題

理工学部特有の計算問題やグラフからわかることから答えを導出する問題です。理工学部生として生活していくための基本的な考え方が問われています。

例年、長文が2題出題されていて、

ここ数年は1は論理学に関しての出題が続いています。2は、グラフの読み取りに関しての問題となっています。

グラフの読み取りの問題は問題の慣れが必要な部分がありますので、

何度か過去問を実施する必要があるでしょう。問題自体は難しくありません。

1は文章の理解に時間を要する場合もあります。時間配分を考えてとくようにしてきましょう。

出題歴

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2018年 and or notの論理回路、銀行の金利の算出

2017年 論理的思考における前提,基本的なグラフの読み方(文字情報からグラフを考えられるか)

2016年 論理学、論理の展開とは、グラフの読み取り

2015年 論理学の入門的知識、経営コストグラフの読み取り

2014年 学術的用語の定義、グラフの読み取り[/su_spoiler]大問5|語彙問題

大問5についてですが、

2つのヒントから単語の意味を当てるもので、

選択肢の単語の長さや最初の文字も役立ちます。正解になる単語は簡単なものばかりで、落ち着いて考えれば分かります。

しかし、時間は限られていて、15問を10分で解くのが理想です。

10分たったら、分からない問題は先に進むことが大事です。

すぐに答えられる問題だけ先に解き、難しいものは後で考えていってください。

早稲田理工特有の文章になれる対策は?

早稲田大学理工学部の英語は基本的に出典が明記(場合によっては、

インターネットのリンクも)されています。

理工学部の過去問を解いていくというのも良いですが、

同じサイトの違う文章を読んで、理系の文章になれる必要があるでしょう。その際に大事なのは、ただ読むだけではなく、

その文章を読む際に前提条件としてどのようなことが必要なのか?ということを調べてみると良いでしょう。

単純な英語の知識ではなく、理系の知識を英語と紐づけていくというのは重要な作業になるでしょう。早稲田大学理工学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として理工学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学理工学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

- 英語が苦手だけど、半分なら取れるかもしれない・・と思っている人も多いかもしれませんが、、、

鬼難化!?【早稲田商|英語】2025年入試完全対策と勉強法|早稲田専門塾が監修

早稲田大学商学部の英語の対策 このブログでは、早稲田大学商学部の英語に関する入試対策(出題傾向と勉強法)をご紹介していきます。 基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説! 本ブログ記事は早稲田商学部の英語についての対策についての記事になります。 早

- …続きを読む

-

早稲田大学商学部の英語の対策

このブログでは、早稲田大学商学部の英語に関する入試対策(出題傾向と勉強法)をご紹介していきます。

基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説!本ブログ記事は早稲田商学部の英語についての対策についての記事になります。

早稲田商学部の英語の全体概観

早稲田大学商学部の問題の大問ごとの文字数と傾向です。

文字数は、最近の平均としているので、例年文字数は変わるもで注意してください。

大体、平均すると800words前後はあって、

1000words程度の長文が出ることも最近はあるので、気をつけてください。大問 種類 語数 Ⅰ 会話問題 約200words Ⅱ 長文問題 約900words Ⅲ 長文問題 約700words Ⅳ 長文問題 約600words Ⅴ 長文問題 約1000words 問題は全編を通して、早稲田大学を目指すのであれば標準レベルの問題となっています。

2023年はどうした?2023年の早稲田商学部の問題は問題文自体は難しくはなかったのですが、

選択肢の単語、表現が難しかったので、大きく差がついた形でした。和訳や英訳は一見簡単に見えますが、ちゃんと答えるには正確な文法知識がもとめられています。

各々の早稲田大学部入試問題としては文章のレベルは標準レベルです。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]受験者皆ができる!と思う問題が多いですが、それを時間内に正確に解く力となると、多くの受験生が困ってしまいます。[/word_balloon]早稲田商の英語は何割取れば良いのか?

早稲田商学部の英語は、

何点取れば良いのか?というのは皆が気になる話題となります。

【結論】早稲田商の英語は目標点は・・

結論から先に言うと、英語の得点は、

- 80点中55~60点近く(68~75%)

は取れるようにしてください。

それでは、

なぜそれだけ取らなくてはいけないのかを合格最低点と平均点から考えていきます。

早稲田商の合格最低点

ここからは早稲田商学部の合格最低点を見ていきましょう。

早稲田商学部は、

地歴公民型、数学型、4技能型の3つの試験形式があります。■一般入試(地歴公民型)

早稲田商学部の地歴公民型の各科目の配点はこのようになっています。

外国語 80点 時間90分

国語 60点

地歴公民 60点早稲田商学部の地歴公民型の合格最低点は、130点程度になっています。

ただし、早稲田大学は標準化があるので10点程度はプラス(140点程度)で考えておいた方が良いです。年度 配点 合格最低点 得点率 2023 200 131.35 65.68% 2022 200 130.6 65.30% 2021 200 131.35 65.68% ■一般入試(数学型)

外国語 80点 時間90分

国語 60点

数学 60点数学型は満点が180点なので要注意です。

合格最低点は、大体110点程度で120点取れるようにはしておいてください。年度 配点 合格最低点 得点率 2023 180 109.05 60.58% 2022 180 109.64 60.91% 2021 180 107.60 59.78% ■一般入試(4技能試験型)

外国語 80点 時間90分

国語 60点

地歴公民 60点4技能型はまだ安定のしていない型なので、難しいのですが、、、

標準化考えて、135点程度は取って置けるようにしておいた方が良いでしょう。年度 配点 合格最低点 得点率 2023 205 120.05 58.59% 2022 205 133.07 64.94% 2021 205 127.00 61.95% 4技能それぞれでの型でどれくらいの点数が必要なのか、確認しておきます。

多くの受験生は、準一級で提出していることが多いです。

年によっては4技能型の方が入りやすかったりしますが、

他の型と併願ができないのでなかなかその判断が難しいです。英検 TOEFL iBT 加点 1級 合格 95以上 5点 準1級 合格 72~94 0点(出願可) 2級 合格 以下 71以下 出願不可 点数まとめ- 歴史公民型→140点目標

- 数学型→120点目標

- 4技能試験型→135点目標

早稲田商学部の英語の平均点

早稲田商学部の素点ベースの平均点は、40点程度になっています。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]2023年がここ20年で最低の点数となっています。教育学部や他の学部の傾向を考えると、この傾向が続く可能性は高いでしょう[/word_balloon]年度 点数 得点率 2023 27.531 34.4% 2022 38.593 48.2% 2021 45.729 57.2% 2020 44.227 55.3% 2019 39.559 49.4% 2018 36.775 46.0% 難しさの根源として、単語があるので、

余裕がある人は英検1級レベルの単語を意識的に覚えていくのが、良いでしょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/syagaku/waseda-syagaku-english-tangocho/"]早稲田商学部の英語で9割取れる?

「早稲田商学部の英語は簡単だから、9割は取れる!!」というのがよく言われますが、

2023年の傾向が続くようであれば、単語、表現力がどれだけあるかに依存しています。

なので、9割取ることは可能ですが、、、

今後は取るためには、英検1級レベルの英単語力は必要になるでしょう。

早稲田商の英語の設問ごとの配点予想

それでは、設問ごとの早稲田商学部の英語の配点を見ていきましょう。

ただし、ここからは公表されている部分ではないので、

予想になりますので、ご注意ください。問題形式 配点 問題数 難易度 内容一致 1点 14問 ★ 表現選択 1点 15問 ★★★★ 空所補充 1点 21問 ★★★ タイトル 3点 2問 ★ 整序問題 3点 3問 ★★ 英訳問題 3点 1問 ★ 抜き出し 3点 1問 ★★ 注意点TF内容一致問題が例年あったのですが、2023年は出題がされていません。

この問題があったので、「割と簡単!」と感じる人が多かったのですが、

なくなったことにより難易度が上がりました。早稲田商学部合格には整序問題が合格の鍵

早稲田大学の整序問題は、

年度によって出題数が異なるのですが、1問3点計算だと9~12点計算となります。

80点満点と考えると、

- 10%程度は整序問題の割合が占めています。

つまり、、

早稲田商の合格には・・

整序問題の出来が合否を握っていると言っても過言ではありません。

対策をしたかどうかで大きく差が出るポイントでもあるので、

必ず対策をしてください。細かい対策については、別記事にて記載します。

基礎力の養成には、下記の河合塾の「整序問題600」をやっておくと良いでしょう。

早稲田商英語の時間配分

早稲田大学全般に言えることですが、かなりの速読力を要求されます。

もちろん、すべての問題を時間内に完璧に解き切ることは不可能ですので、

時間内に「できる、できない」の見極めをして、

確実に点数を取れるようにしてください。

時間は必ず10分前に!- 不測の事態が起こっても良いように練習では必ず10分前に終わらせるようにしてください。

- 時間配分を失敗しないように考えるのは、重要です。

大問 種類 時間 I 会話問題 10分 II 長文問題 22分 III 長文問題 15分 IV 長文問題 15分 V 長文問題 22分 超長文は大変です・・- 1000words近くの長文を20分近くで解かなくてはいけないのでかなり大変・・

- 新聞記事がよく出るので日頃から読み慣れるようにしていきましょう。

早稲田商学部|英語の問題傾向、解き方

それでは、ここから各設問の問題傾向や各設問の解き方を説明していきます。

早稲田商学部の英会話問題の対策

日常の会話問題であるので文脈も予想しやすく、選択肢も難しくありません。

10個の選択肢から5つの空欄を埋める問題があります。

会話特有の典型表現は抑えておきましょう。

1問和文英訳の記述がありますが、

基本的な文法と熟語の知識があれば点数をとることができます。

確実に点数を取ろう!- ここではほとんど問題を落とせません。

- 知らない表現があった場合は速やかに他の選択肢から消去法を使って予測していきましょう。

早稲田商学部の長文問題

記述問題とマーク式の問題です。全体を通して空欄問題と内容一致のオンパレード。

テーマは日常的な経済に関わる話題から多岐に渡りますので、

普段から色々なテーマの長文に触れているのが良いでしょう。難しい空所問題対策は?- 単語、熟語、構文を意識して解くことが大事です。単純に知識が問われている問題です。

接続詞や副詞が問われる質問が1問は出題されるので論理をつかむ練習もかかせません。

早稲田商学部の各設問形式ごとの対策

各設問ごとの形式に合わせてどのように対処したら良いのかをお伝えしていきます。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]各設問に絞ってしっかり対策をしていかないといけませんよ![/word_balloon]早稲田商学部記述形式

早稲田商学部の記述形式の問題は、下記のような問題の出題が予想されます。

問題数自体が多いので、

記述の点数もそこまで高くないと予想されますが、、、

できれば、正解しておきたい問題が多いです。

問題形式 配点 問題数 難易度 整序問題 3点 3問 ★★ 英訳問題 3点 1問 ★ 和訳問題 3点 1問 ★ 抜き出し 3点 1問 ★★ 整序のできが合否の鍵- 昨今、整序問題が出題が多いので、ここで点数をどれだけ取れるかが合否の鍵を握っています。

整序問題の対策はどのようにしたら良いのか?

文章整序の形式は参考書内であまりないので、、

自身で研究を積んでいく必要があります。早稲田商学部のこれまでの過去問をやっていくのは、間違いありませんが、

それ以外にも早稲田理工学部や、政治経済学部の整序問題をやってみるのも良いでしょう。ヒロアカの取り組み当塾では、

これまでに早稲田大学で出題されたすべての問題傾向パターンからどのような問題が出やすいか、

どのように考えたら良いのかを分析して、

整序問題を得意になってもらいます。早稲田商学部マーク形式

毎年、空欄問題、内容一致、同意語、正誤問題など多岐にわたって出題されています。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]形式ごとにポイントとなる部分を見ていきましょう。[/word_balloon]早稲田商では原因分析が肝心

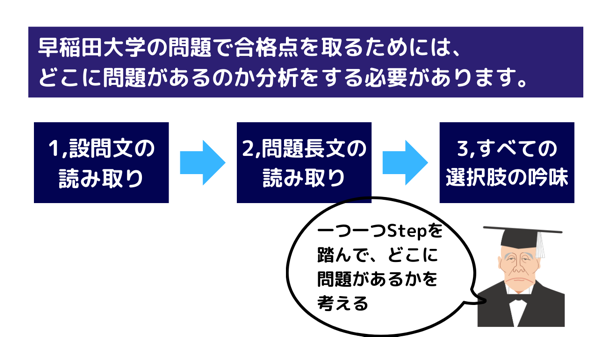

早稲田商学部で合格点を取るためには、

長文で間違えた時に、1問1問丁寧にその原因を分析していくことが必要不可欠です。

多くの受験生が、マーク形式だからと言って丁寧にリーズにングをすることができていません。

早稲田大学商学部で合格点を取りたいのであれば、、

自身が長文を読んだ中で、どこに問題があったのかを原因分析していく力が必要不可欠です。多くの場合、

2の問題文となる英語長文の読み取りで失敗してしまっている場合が多いので、、どのように間違えているのか?答えと照らし合わせながらできるようにしてください。

ヒロアカでは?生徒一人一人が原因分析をして、問題を解けるようになるために、原因分析の方法を0から指導しています。

なぜならば、そのような原因分析をして考える力が、将来的にも役立つ力としてあるからです。[早稲田商学部頻出]空欄補充問題の対策

長文中の空欄に前置詞を入れる問題があります。

基本的な文法と熟語をマスターしたうえで前置詞をイメージで覚えるようにしてください。

ある程度イメージで覚えるていると熟語をしらなくても正解できる場合もあります。対策としては、『解体英熟語』や『ランク順英熟語』での熟語の確認と『1億人の英文法』を使って英語のイメージを掴んだ勉強をしていくと良いでしょう。

[早稲田商学部頻出]内容一致問題の対策

同意語は、文中の英文に下線部が引かれ、その文の意味にもっとも近いものを選ぶ問題です。

動詞の文型、後の前置詞などの形から判断したり、文脈を意識するものと多岐にわたります。基本的な単語、熟語、前置詞の知識が問われているので、

最低限の受験レベル2000語は完璧にこなしておきましょう。内容一致問題のコツは予め選択肢をチェックして、キーワードから探す癖をつけることです。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]読み終わった後の感覚だけで解かずに必ず本文から根拠を取る習慣をつけましょう。早稲田の文章を1字1句完璧に覚えている人はおりませんよ![/word_balloon]過去の早稲田商学部のテーマ一覧

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]2021複数言語使用が認 知能力,認知症予 防にもたらす効果 出生率の低下に歯 止めをかける政策 企業における個人 情報の保護と運用 のバランス パンデミック下の 隔離を成功させる 行動学的秘訣

2020 対人的な関わり と健康に関する 記事 2つの異なるタ イプの労働者に 関する記事 ただ座っている ことが早死にの リスクを高める という記事 英国の大学に関 する記事

2019 友人同士の対 話 通勤時間と労 働時間に関す る記事 アグロエコロ ジーに関する 記事 Study Tuber, ルビー・グレ ンジャーに関 する記事 人工知能に関 する記事

2018 Middlebury College で フ ランス語を学 んだ経験に関 するエッセイ ダージリンテ ィーの危機的 な状況に関す る記事 都市生活にお ける LED 照明 の活用に関す る記事 買い物客の感 情的な情報を 得る技術に関 する論説文

2017 速読に関する 記事 自分の食事の 騒音を気にす ると食べる量 が減ることに 関する記事 パブリックス ピーキングの 重要性に関す る論説文 インターネッ トショッピン グでの認証に 関する記事

2016 Ⅰ.フライトがキ ャンセルにな った乗客と顧 客サービス係 との会話 Ⅱ.エスカレータ ーでの作法に 関する記事 Ⅲ.現代社会にお けるペット用 小型カメラに 関する記事 Ⅳ.生物学的な高 齢化とバイオ マーカーに関 する記事 Ⅴ.米国の所得や 機会の不均衡 が経済・社会 に及ぼす影響 を述べた論説2015 Ⅰ.旅行中体調を 崩した者とホ テル受付・看 護師との会話 Ⅱ.公衆衛生研究 の第一人者 Dr. Lester に 関する記事 Ⅲ.大学で学ぶ内 容と将来の仕 事との関係に 関する記事 Ⅳ.作家と編集者 の関係に関す るエッセイ Ⅴ.サッカー選手 が試合中に受 ける頭部への 衝撃・損傷に 関する記事

2014 Ⅰ.夏休みを前にした大学生の会話 Ⅱ.英国消費者の食品購買習慣の変化に関するコラム記事 Ⅲ.コンサルタント企業採用面札対策の人気指南書 Ⅳ.ペットを失った後の飼い主の選択 Ⅴ.常識と正反対の学習効率を上げる方法

2013 Ⅰ.バスのチケット売り場での観光客と係員の対話 Ⅱ.宇宙開発ビジネスと民間参入 Ⅲ.待ち時間に関する考察 Ⅳ.現状する蜂と農薬による影響との関係の追求

2012 Ⅰ.コンピューターの虎舞つる解決に関する対話文 Ⅱ.楽器演奏技術に関するエッセイ Ⅲ.移民と住人の利害衝突に関する時事英文 Ⅳ.英国の水泳選手の活躍と目標に関する雑誌記事 Ⅴ.人間とチンパンジーの脳の老化に関する科学的読みもの[/su_spoiler]

全体的にビジネス関連の内容の文章が多いですね。ただ、2014年の「ペットを失ったあとの飼い主の選択」や2013年の「減少するハチと農薬による影響との関係の追求」などビジネスとあまり関係のない文章も出題されているので、他の早稲田の学部と同様に幅広いテーマの長文を読むようにしてください。

問題数の多さと出てくる問題の内容の類似度を考えると慶應商学部の問題を解くことも対策になります。こちらの対策も見ておきましょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/shougaku/ksh-english/"]早稲田商学部に合格するための参考書

当塾で使用していて早稲田大学商学部に合格へ必要な参考書を紹介します。もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。

参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

参考書だけでの独学での合格はかなり難しく、初学者の場合は指導なしでやってしまうと下手な癖が付く可能性が高いです。下手な癖がつくと、その癖を治すのに手一杯で結局志望校に受からないというケースが多くなっています。浪人しても成功しない人はこの辺りに理由があります。

ご心配な方は一度カウンセリングを受けて見ると良いでしょう。カウンセリングはこちらからどうぞ。では、具体的に参考書をみていきましょう。

下記長文問題集をやっておくと良いでしょう。

The rules4は3よりもやや難しいので、

[itemlink post_id="22240"] [itemlink post_id="22241"]

ある程度長文に慣れた後でThe Rules4やってください。長文の練習用としては、下記TopGradeも良いです。

[itemlink post_id="22242"]その他早稲田レベルの英語長文についてはこちらで解説していますので、確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/english-waseda-chobun/"]早稲田商で合格点を取れるようになるには速読が鍵!

英語ができるようになるためには、英語の速読が要になります。

速読にも段階があり- 適切な方法で速読も練習をしないといつまで経ってもできるようになりません。

速読の仕方についてはこちらの記事で説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-quickest-reading/"]早稲田大学商学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として商学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学商学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

【早稲田文|英語】対策と勉強法|早稲田専門塾が監修

ページ目次早稲田大学文学部の英語対策早稲田文学部の英語の全体概観早稲田文学部英語の配点早稲田文の問題形式と時間配分早稲田文の英語|配点予想早稲田大学文学部の英語対策|大問Ⅰ早稲田文の英語対策|大問Ⅱ内容一致早稲田文学部の英語対策|文挿入早稲田文学部の英語対策|会話問題早稲田大学文学部の英語対策|英文

- …続きを読む

-

早稲田大学文学部の英語対策

このブログでは、

早稲田大学文学部の英語に関する入試対策(出題傾向と勉強法)をご紹介していきます。

基礎知識0の状態から合格するためには

何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説!

本ブログ記事は

早稲田大学文学部の英語についての対策についての記事になります。

早稲田大学文学部の配点や合格最低点他の科目についてはこちらのページをご覧ください。

[toc]

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/bun/bun-profile/"]早稲田文学部の英語の全体概観

試験時間: 90分

形式: 大部分はマーク式、一部は記述式大問 種類 題数 語数 Ⅰ 長文読解(空所補充) 2題 各300語前後 Ⅱ 長文読解(内容一致) 3題 200語、300語、500語前後 Ⅲ 長文読解(適文挿入) 1題 800語前後 Ⅳ 会話文読解(空所補充) 1題 100~150語 Ⅴ 英文要約 1題 4~10語を追加 難しさは、内容一致は早稲田大学の中では普通ですが、

その他独特の問題形式なので、対策が必要になります。早稲田文学部英語の配点

3科目で受ける一般受験の形式で見てみましょう。

教科 配点 英語 75 国語 75 地歴 50 合計点 200 POINT[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]英語で点数を取れない人が多いです。癖の強い大問が多く、各大問で対策を積んでいくことができるかどうかが合格の鍵になります。[/word_balloon]

例年、合格最低点は130−135点前後となっています。

少なくても英語で50点程度は取れるようになる必要があります。

早稲田は標準化があり、

素点計算よりも点数が落ちる傾向があるので要注意してください。4技能で合格するためには?

早稲田大学文化構想学部では4技能受験という英語以外で採点をする受験形式があります。

4技能テストとして、

TEAP、TEAP CBT、英検(準1級程度)、TOEFL iBT、ケンブリッジ英検、GTEC CBTの基準スコアが要求されます。このスコアさえクリアできれば、国語と社会の得点のみでの評価となります。

国語と社会に強い方は、この受験方法が良い選択かもしれません。4技能試験の場合のポイントについては、

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/kentei/eigokentei/grade-pre1/sk-eiken-pre1/"]

こちらの記事にて記載していますのでご覧ください。早稲田文の問題形式と時間配分

形式 問題形式 設問数 時間配分 大問Ⅰ 長文空所補充 14問 10分 大問Ⅱ 長文読解 10問 30分 大問Ⅲ 長文脱文補充 7問 15分 大問Ⅳ 会話文補充 7問 10分 大問Ⅴ 英語要約 1問 15分 なぜ90分ではなく、80分で行うのでしょうか?

時間配分については、原則どの入試も10分前に終わるのを考えて対策を立ててください。

入試では何があるかわかりません。

特に最近は急に問題傾向が変わるなどのこともありえます。

なので、ギリギリで時間を使うのではなく、

必ず10分前に一通り目を通しておけるようにして、

残り10分でできなかった問題などの見直しに使うようにしてください。

こうすることで、正答率が上がるのです。早稲田文の英語|配点予想

配点についてはあくまで予想レベルですが、

このような点数になることが想定されています。

大問2,3,5の出来が合否を大きく分けますので、

必ず満点近くの点数を取れるように対策を積んでいってください。特に大問3,5については

早稲田文化構想、文学部でしか出ないタイプの問題なので、

後ほどお伝えしている解き方を

しっかりマスターして対策を積んでください。大問 各点数 問題数 合計点 目標点 大問1 14 14 14 7~10 大問2 A 4 2 4 4 大問2 B,C 3 8 24 21~24 大問3 3 7 21 18~21 大問4 1 7 7 5 大問5 5 5 5 5 合計 – 43 75 55~65 早稲田大学文学部の英語対策|大問Ⅰ

文章が2つあり、空所補充の問題が14問出題されます。

昨今の早稲田文学部の空欄補充は選択肢自体の語彙が難しいです。

なので、そもそもが解きにくいです。

また、通常の早稲田大学の問題は考えて解くことができる問題が多いのですが、、

早稲田文の空欄補充に限っては考えてもわからない問題があります。

つまり、問題のほとんどが文章の内容と言うよりも、、

前後の文法、熟語的な根拠で解ける問題なのです。そのため、知識的にわからないな・・と考えた問題は、

そのままにして次の問題に進むと良いでしょう。

上記のような気持ちで割り切って2問で10分程度でできるようにしてください。

過去の早稲田文の長文テーマ一覧

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2020 美術としての 描画 上海の風景

2019 詩の翻訳 人間の脳の特 性

2018 科学の発展と 宗教 )アマチュアス ポーツの規範

2017 19 世紀の普仏 戦争の歴史背景 古代ギリシャ 文化発展の背景

2016 「文化研究の変遷」 「歴史上での新 聞の形態変化」

2015 「身体接触と人 間の感情」 「欧州都市の拡 大と整備の歴史」

2014 「ものの美しさの不思議」 「翻訳者は忠実な裏切り者」

2013「謎の少女に出会う少年の物語」 「動物園の動物たちの心理的な実際を考察」

2012「チェスの名人とコンピューターの対決」「民俗史学的アプローチの考察」

2011「ニューヨークの高層住宅における住人の交流」「社会主義に関する考察」

2010「伝統、遺産などの過去の偉業」「記憶の形成」[/su_spoiler]早稲田文の英語対策|大問Ⅱ内容一致

300-500文字程度の読解問題3題に内容一致がついています。

ある程度のパラフレーズ(いいかえ)はされていますが、

該当箇所がわかりやすいため合格するためには絶対に落としたくない設問です。

英語が苦手だけど、、早稲田文学部にいきたい!と言う人は、

ここの大問を確実に捉えられるようにしてください!

抑えたい大問早稲田大学文学部で合格を狙うのであれば、

この大問は満点を狙いたいです。

早稲田文の内容一致問題を解くときのポイント

内容一致問題を解くときには選択肢を選ぶ、

答えの根拠を本文内から確実にとってください。

失敗する人の特徴合格する人と失敗する人で一番違うのは、解答根拠の取り方です。

なかなかできない人は、問題文を読んだ後に時間がないからと言って本文から根拠を取らずに記憶で解こうとしてしまいます。ですが、この方法だと多くの場合、間違った選択肢を選ぶことが多くなってしまいます。

合格する人は本文から根拠を確実に取ることができています。早稲田文の内容一致で見るべきところ

よく出る内容一致のポイントとして二つ挙げておきます。

他にもパターンはあるのですが、自分でリーズニングをしながら見つけてみましょう。

▷比較

▷強調表現(全て・・ない、全て・・あるのような)リーズニングの仕方、どのように根拠をとったら良いのかはこちらの記事で説明をしているので確認ください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-solving-process/"]早稲田文の内容一致のポイントとは?

多くの場合は語彙力、文構造の変化がものをいうことが多いです。

例えば、下記文章を見てみましょう。

- Dozens of the world’s largest natural history museums revealed on Thursday a survey of everything in their collections.

引用: “The $100trn battle for the world’s wealthiest people” from the Economist

上記の文章を、全く違った単語を使って言い換えた場合下記のようになります。

On Thursday, many of the globe’s premier natural history museums unveiled a comprehensive overview of all the items in their exhibits.

単語を変換した場合・・

“many of the globe’s premier” は “Dozens of the world’s largest” の言い換えで、世界中の最も有名なものを指します。

“unveiled” は “revealed” の言い換えで、公開するという意味があります。

“comprehensive overview” は “a survey” の言い換えで、全体的な概観や調査を意味します。

“items in their exhibits” は “everything in their collections” の言い換えで、彼らの展示品の中のアイテムや物品を指します。また、同じ文章を文章の構造を変換した場合は、下記のように変換ができます。

On Thursday, a comprehensive survey encompassing all items in their exhibits was unveiled by dozens of the world’s premier natural history museums.

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]全然違う形になっちゃいますね![/word_balloon]文構造を変換した場合・・・

“On Thursday” 文章の主題よりも先に持ってきて、”a comprehensive survey” として強調しています。

“was unveiled by” は受動態を用いて、”revealed” の情報を導入しています。

“dozens of the world’s premier natural history museums” は、文章の最後に位置しているため、この情報の強調度が高くなっています。無生物主語に要注意!無生物主語をただの訳を副詞的に変換をすればいいと思っているだけの人は要注意。

英語でのパラフレーズをした場合も、普通の文章を、従属接続詞と主節の2文に変換することができます。This private investment and foreign assistance could transform Moldova—Europe’s poorest country—into the continent’s first truly green country.

引用:”How Europe’s Poorest Country Could Win the Green Energy Race” from TIME→下記の2つのパターンに変換ができます。

①While Moldova remains Europe’s poorest country, this private investment and foreign assistance could turn it into the continent’s first truly green country.

②If this private investment and foreign assistance were provided, Moldova—Europe’s poorest country—might become the continent’s first truly green country.早稲田文学部の英語対策|文挿入

脱文挿入問題。

設問の形式としては大問1の空所補充問題の範囲が大きくなったものと考えるとよいです。例年、物語のような時系列にそった文章が出題されているので時間の順番に気をつけて読み進めてください。

少し変わった形式なので、初めて取り組む人は苦労しますが、、

ちゃんとした対策を積むことで満点近くまで点数を引き上げることができます。

文挿入問題ができるようになるには?

攻略のポイントは文法、文構造的根拠で選択肢を狭めて、

文脈で解くことができれば満点から2ミス程度で抑えることができます。

多くの人がフィーリングという文脈だけで解いている場合が多いので、

文法的根拠で解く癖をつけてください。文法的根拠とは?

下記が文法的根拠の一例になります。-

- ▷情報構造を使った主語、代名詞の関係

- ▷時制

- ▷定冠詞

情報構造とは?よくわからない。。という人はこちらで解説していますので確認ください。

情報構造の知識を使って、

早稲田大学文化構想の文挿入問題に対して実際の問題を使って、

具体的に解説している記事がこちらになります。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/bunko/wasedabunko-bunsonyu/"]早稲田文学部の英語対策|会話問題

学生間の日常の会話や仕事の会話がテーマの中心です。

会話文自体は短く、難しくありません。会話の問題集1冊をやり、センターの会話問題にでてくる典型表現を抑えておきましょう。空欄の前後から論理的に「形」を最優先にして問題を解いてください。意味で解くと微妙な選択肢が2つあり選びきれないということが頻発します。早稲田大学文学部の英語対策|英文要約

早稲田大学文学部の英文要約問題の対策は、非常に重要です。

この問題は、独特な形式を持っていますが、適切な練習を積めば、必ずできるようになります。大問Ⅴの攻略の2つのポイント

1つ目が、「書き出しの続きに適した内容を見つける」ことです。

これは、文章の内容と流れを理解し、どの情報が書き出しの後に続くべきかを正確に見抜く能力です。

例えば、”Japan, known for its rich culture, has many traditional festivals. … ” この書き出しの後には、日本の伝統的な祭りの具体的な例や、それに関する詳細な説明が続くことが予想されます。

ここが大事!- 因果関係や対比表現が設問にあることが多いので、

そのパターンだった場合は、本文内から探せるように要注意してください。

二つ目が見つけた内容を別の表現で書き換える

与えられた文章を、指定の語数以内で効果的にまとめる能力が求められます。

例えば、元の文が “The cherry blossom festival is a significant event in Japan celebrated every spring.”

ならば、これを “Japan celebrates the cherry blossom festival every spring.” と効果的に短縮することができます。普段からの勉強方法は?

文章を読んで、英語で自分の言葉で言い換えをする練習をすることです。

その後、添削を受けることです。客観的に評価を受けることは大事です。

早稲田大学文学部の要約対策はこちらのページでかなり詳しく説明していますので、

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/bun/waseda-bunbunko-youyaku/"]

対策をどうしたらわからない・・という方は確認してみてくださいね。文化構想学部の問題も解いておこう!

文化構想学部の問題形式は、文学部の問題とほとんど同じです。そのため、文学部を受けるのであれば、文化構想学部の問題も解いておいてください。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]自身がやりたいことが一致しているのであれば両方とも受験できると良いね![/word_balloon]

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/bunko/bunko-english/"]早稲田文学部に合格するための参考書

当塾で使用している早稲田大学文学部に合格へ必要な参考書を紹介します。もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

早稲田文に合格するための参考書

参考書だけでの独学での合格はかなり難しく、初学者の場合は指導なしでやってしまうと下手な癖が付く可能性が高いです。下手な癖がつくと、その癖を治すのに手一杯で結局志望校に受からないというケースが多くなっています。浪人しても成功しない人はこの辺りに理由があります。

ご心配な方は一度カウンセリングを受けて見ると良いでしょう。カウンセリングはこちらからどうぞ。当塾で使用している早稲田大学文学部に合格へ必要な参考書を紹介します。

もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。

闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、

1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

では、具体的に参考書をみていきましょう。

内容一致対策

下記長文問題集をやっておくと良いでしょう。

The rules4は3よりもやや難しいので、

[itemlink post_id="22240"] [itemlink post_id="22241"]

ある程度長文に慣れた後でThe Rules4やってください。長文の練習用としては、下記TopGradeも良いです。

[itemlink post_id="22242"]

要約問題の練習もできます。その他早稲田レベルの英語長文についてはこちらで解説していますので、確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/english-waseda-chobun/"]文挿入問題

文挿入問題については、

対策用の記事でもお伝えをしている通り、専用の参考書はありません。。そのため、空欄補充の解き方を頭に入れるために、

[itemlink post_id="20072"]

佐藤先生の教材をやってみるのが良いでしょう。要約対策

要約とはどういうものか・・というのを0から知りたい人は、

こちらの英文解釈要約精講がおすすめです。

[itemlink post_id="22243"]練習を積みたいという場合は、過去問をやっておくのが良いでしょう。

[itemlink post_id="22244"] [nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-schedule/"]早稲田大学文学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として文学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学文学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

- Dozens of the world’s largest natural history museums revealed on Thursday a survey of everything in their collections.

【要約力が重要】慶應義塾理工学部【英語】| 完全攻略と勉強法について

ページ目次慶應義塾大学理工学部英語対策慶應理工英語の全体概観慶應理工の英語は何点取れば良いのか?慶應理工の合格最低点【慶應理工英語】設問ごとの配点予想慶應理工で高得点を取るためには、理工系長文突破が鍵【慶應理工】英語の時間配分はどうしたら良いのか?【慶應理工英語長文】設問別対策法大問4以降は・・・【

- …続きを読む

-

慶應義塾大学理工学部英語対策

慶應理工学部合格を目指す皆さん、こんにちは。

慶應理工学部は難関中の難関。合格するためには強力な英語力が必要不可欠です。

しかし、理系の皆さんにとって英語は苦手科目のイメージがあると思います。

でも大丈夫です!

この記事では、慶應理工学部英語の傾向や対策のコツを解説しています。

当塾は慶應理工学部専門として過去問を分析し、効率的に点数を稼ぐ方法をアドバイスします。

合格を確実にしたい皆さん、ぜひ最後まで読んでください。

きっと英語の壁を乗り越え、理想の慶應理工学部に進学できるはずです!

[toc]慶應理工英語の全体概観

大問 種類 語数 I 長文問題 約800 II 長文問題 約800 III 会話問題 IV(2023年) 日本語要約 約300語 V(2023年) 和文英訳 IV(通常) 英文法 V(通常) 単語挿入 慶應理工学部の大問は、4つだったり、5つだったり問題傾向が頻繁に変わります。

実際の試験が始まったらまずは、問題を確認するところから始めよう!

2023年の入試は大幅に問題が変更になりました。

大問4→日本語要約

大問5→和文英訳

これまでに一度も出たことのない形式だったので、

慶應理工学部専願だった生徒はかなり困っていました。

東大と問題傾向が似ていたので、2024年以後に受ける人は東大などの超難関国公立と同じくらいの準備はしておきましょう!

早稲田と比べると?

早稲田大学と比べるとまだ解ける問題が多くなっています。

早稲田と併願する人が多いので、早稲田の理工の英語の対策もしておくとよいでしょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/riko/wriko-english/"]慶應理工の英語は何点取れば良いのか?

年々難しくなっている慶應理工の英語ですが、

慶應理工学部の英語の得点は、

英語得意なら、

150点中110点(約70%)苦手なら、

150点中80点(約50%)このくらいの点数は取れるようにしてください。

なぜそれくらい取らなくていけないのか?データから見ていきましょう。

慶應理工の合格最低点

配点は、

英語:150、数学:150、理科:200

合計500点になります。年度 合格

最低点受験者

平均点得点率 2023 290 249.21 58.0% 2022 340 296.20 68.0% 2021 266 237.71 53.2% 2020 309 271.89 61.8% 合格最低点は、60%程度になることが多いですが、

2022年には70%近くになったこともありますので要注意してください。慶應理工英語の平均点

注意!

公式では英語の平均点は公表されていません。

大体、全体の平均から想像するに50%程度になるでしょう。【慶應理工英語】設問ごとの配点予想

大問 種類 難易度 配点率 1 長文問題 ★★★ 約30%〜 2 長文問題 ★★★ 約30%〜 3 会話問題 ★★ 約24% 4(2023年) 要約 ★★ 約10% 5(2023年) 和文英訳 ★★★ 約10% 4(通常) 文法 ★ 約10% 5(通常) 単語挿入 ★★★ 約10% 慶應理工では英語長文が重要!

慶應理工学部で高得点を取るためには、英語長文で点数が取れるかが重要になってきます。

理系の学生は英語を放置しがちなので、志望の学生は早い段階から対策を始めてください。慶應理工で高得点を取るためには、理工系長文突破が鍵

慶應理工学部の長文は、

普段受験生が見ているような長文問題集に掲載されている長文とは結構違います。理工系の論文や記事から出題されているので、独特の単語や意味を理解しておくことが、

合格には大きく影響します。慶應大学理工学部の英語は基本的に出典が明記されています。

理工学部の過去問を解いていくというのも良いですが、同じサイトの違う文章を読んで、

理系の文章になれる必要があるでしょう。下記で過去に出た出典を上げておくので、まだ時間のある人は読んでおくとよいでしょう。

ただ読むのではなく理系の知識をつける

英語を読む際にはもちろん、文法や単語といった英語自体の知識も重要ですが、

読む際に大事なのは、ただ読むだけではなく、その文章を読む際に前提条件としてどのようなことが必要なのか?ということを調べてみると良いでしょう。

単純な英語の知識ではなく、理系の知識を英語と紐づけていくというのは重要な作業にな理ます。

また、理系の英語を勉強する際には、文系と同じように対策をしていては文章を読むのが難しいでしょう。『Nature』『Science』『PNAS』といった科学雑誌がオンラインで見ることができるので、見ておくとよいでしょう。- 『Nature』:科学全般に関する内容を掲載する国際的な学術雑誌です。特に、物理学、化学、生物学、地球科学など多くの分野で、最も影響力のある研究を発表する場

- 『Science』:Nature』と同様に、多様な科学分野での高品質な研究を発表する国際的な雑誌です。アメリカ科学振興協会(AAAS)が出版

- 『PNAS』:アメリカ国立科学アカデミーが出版する学術雑誌です。この雑誌は、科学だけでなく、社会科学や人文科学についても幅広く扱っています。

【慶應理工】英語の時間配分はどうしたら良いのか?

注意!

注意!

問題傾向、問題数が大きく変わることがよくあるので、下記2点が重要です。

1,試験開始時に問題を見ることと、

2,どのようなパターンでも落ち着いて考えらられるようにしておくこと大問 種類 配点率 時間 1 長文問題 約30%〜 20分~ 2 長文問題 約30%〜 20分~ 3 会話問題 約24% 15分 4(2023年) 要約 約10% 15分 5(2023年) 和文英訳 約10% 10分 4(通常) 文法 約10% 5分 5(通常) 単語挿入 約10% 5分 問題数によって長文問題の時間は可変になりますが、

2023年の形式であれば、20分程度でとかないと全ての問題を解くことができなくなってしまいます。自分の得意に合わせて考える- 時間配分は上記が絶対ではないので、自身が過去問をしていて解きやすい、絶対に解ける問題傾向がある場合は、そこに時間をかけて確実に取れるようにしてください。

【慶應理工英語長文】設問別対策法

ここからは、慶應理工学部の英語の長文問題の読解、それぞれの問題に対しての対策をお伝えいたします。

大問1,2 長文問題

設問数は大問1,2それぞれ20問程度ずつになっています。

問題傾向としては、下記が主な出題となっています。

- 空所補充問題

- 下線部問題

- 要旨説明問題

空所補充については、

文章を入れる形式の問題などいろいろな形式で問われるので要注意です。語彙レベル高めです・・・- 昨今の慶應理工学部の英語の問題は、英検1級レベルの語彙がバンバン出題してきています。

- 他の学部や早稲田との差を埋めるために今後もレベルは上がることが想定されます。

【慶應理工】要旨説明問題の対策は?

要旨説明問題とは、

文章で何がいいたいのか?がわかっているのかを長文よりも短い100字程度の中文を使って確認する問題です。

あらかじめ要旨の骨子が設問内に記入してあり、

空欄を補充していく形式になっています。この空欄に論理的に当てはまる単語や句や節を作る語句を選択肢から選ぶというものです。

もちろん、選択肢は文章内と同じ表現がされているわけではありません。

文章内の単語は別の単語にパラフレーズ(言い換え)がされています。文章の論旨を把握することができ、

かつこの言い換えに気づくことができるようになるのがこの問題を解くためのポイントです。

普段の勉強時から

パラグラフごとにまとめ、かつ要約を書くという勉強をしてみましょう。問3 会話問題

近年は、HIYOSHIくんとYAGAMIくんという特徴的な登場人物が出題されることが多いです。

話が前年度とつながっていることもあったので、要注意です。

注意!

注意!

2022年の入試では全然違う人の話が出題されていました。

慶應理工学部では、

「毎年同じことが出る!」という決めつけをしないことが重要です。会話文の中では難易度は少し高めです。

状況設定、疑問文での表現や省略があった際に何を省略しているのかを考える力をつけてください。あまり英語が得意でない理系の学生でも、

会話問題は取り組みやすいので、

英語が苦手な人はここで点数を取れるようにしましょう。会話問題の要約問題が出題されることもあるので要注意

大問4以降は・・・

何度も書いていて恐縮ですが、毎年傾向が違います。

2023年の傾向を見ていると打倒東大を考えているのかもしれません。大問4

大問4は下記のような問題が出題されています。

- 文法問題

- 日本語要約

- 和文英訳問題

- 空所単語記述補充問題

それぞれの内容を見ていきましょう。

文法の場合

慶應理工学部の英文法の問題は、

標準的な問題が多いので間違えることは許されません。日本語要約の場合

2023年入試で初めて出題された問題です。

出題された問題自体は、そこまで難しい問題ではないのですが、、

急に出題されたにしては問題傾向が変わりすぎなので、

実際受験した生徒はかなり大変だったとのことです。

長文の対策で普段から要約を書いていたのでできましたが・・・

長文含め要約が大事です=大学でもabstract書きます

長文のところでも記載しましたが、文章を読んで、「すなわち」どのようなことを言っていたのか?、を常に考えて言語化しておくのが良いでしょう。大学で論文を書く際にも、要約(abstract)が必要になってきます。

要約問題の練習をしたい生徒は、

「早稲田国際教養」「明治学院大学」、「東京大学」の要約問題を練習で行うと良いでしょう。和文英訳問題の場合

こちらも2023年に出題されました。

日本語の長文があり、最後の日本語の文章を英訳を求められます。

こちらについても国公立対策で、普段から和文英訳を行なっている学生であれば、

対応のできる英文です。注意!

受験を考えているのであれば、必ず対策をしておくべきです。空所単語記述補充問題

空所の中に理系の英単語を入れていく形式の問題です。

日本語から英単語を復元するという珍しい形式の問題も出題されます。

問われている語彙のレベル自体は高くはないですが、

propelやalarmなど言われれば思い出せるレベルの語彙が多い。

日本語を見てすぐに英単語を記述できるようになるためには、

日頃から英作文や理工系の文章に触れている必要があるでしょう。文章が理系の文章が多いため、理系でよく使われている単語はまとめておくとよいでしょう

『りけ単』は理系単語がよくまとまっているので、

英語に余裕のある人は最後の仕上げでみてみるのがよいでしょう。英語がまだまだ苦手・・・というひとは、

まずはこちらに載せているような単語の覚え方で基礎単語を覚えていきましょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-tango-jukugo/"]【慶應理工英語】で合格点を取るためには?

ここまでお伝えした内容でも過去問で実践したら、

十分に慶應理工学部で合格点を取れるようになる知識は身につきましたが、

普段の勉強でどのようなことをしたら良いのか、参考書をお伝えしてきます。ここまで見てきたように慶應法学部では全体的にスピードが重要になります。

慶應理工学部の問題をスピード感を持って解くことができるためには、下記3つの力が重要になります。- 英検準1級レベルまでの語彙力を正確に

- 構文把握を正確に

- 長文を読んで日本語、英語で要約を

英検準1級レベルまでの語彙力を正確に

慶應理工学部は長文自体での語彙力も高いかつ、

空所補充や単語の意味、単語挿入問題で使用する単語もレベルが高いです。英検準1級までの語彙を確実にして、

できれば、理系用の難関単語を覚えられるようにしておくと良いでしょう。高校2年生までに準1級を

理系は実施することが文系以上に多く、非常に大変です。

できれば、2年生のうちに準1級までの単語を覚えてしまえるようにしてください。2年生のうちにどのようなことをしておいたら良いのか?については、コチラの記事で記載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/highschool2/highschool2-studyhour-shedule/"]構文把握を正確に

文構造を正確に把握できるかどうか?というのも重要です。

長文を早く読む力ももちろん大事ですが、、

- 1文を正確に理解する力も重要です。

必ず出題される空所補充問題は文章構造がわかることで、解ける問題も多数存在します。

長文問題といっても難関大学は結構文法的に解かなくては答えがでないんですね。

必要な参考書のレベルとしては、

「英文熟考上・下」、「英文読解の透視図」、「ポレポレ英文読解プロセス」と言った上級の解釈の教材をやっておくと良いでしょう。

[itemlink post_id="22364"]その他、早慶レベルの英文精読の教材についてこちらの記事で紹介しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokei-englishinterpretation/"]長文を読んで日本語、英語で要約を

慶應理工学部に合格するためには、「要約力」が必要不可欠です。

先ほど述べた1文を正確に読む力を、

「ミクロ的(局地的)な読解力」とするならば、

こちらは「マクロ的(大局的)な読解力」となるでしょう。

難しい長い長文を読んで、

全体的にどのようなことを伝えていたのか?、を瞬時に掴む力が重要です。参考書としては、「英文要旨要約問題の解法 」「英文解釈要約精講」が有効です。

[itemlink post_id="22825"] [itemlink post_id="22243"]【慶應理工】圧倒的に合格できる専門対策

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、慶應大学専門として理工学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、慶應大学理工学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

青山学院大学経済学部【世界史】| 本番で圧勝の徹底対策シリーズ

青山学院大学経済学部世界史の対策 渋谷の青山にキャンパスがあることもあり、人気が急上昇の青山学院大学です。青山や立教はその場所やキャンパスから女の子に人気が高く、偏差値が高くなっています。 青山学院大学経済学部の世界史全体像 全体概観:配点100点 時間60分 大問3問構成のことが多く、小問数は約5

- …続きを読む

-

青山学院大学経済学部世界史の対策

渋谷の青山にキャンパスがあることもあり、人気が急上昇の青山学院大学です。青山や立教はその場所やキャンパスから女の子に人気が高く、偏差値が高くなっています。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]大人気の青学でも人気の経済学部です![/word_balloon]青山学院大学経済学部の世界史全体像

全体概観:配点100点 時間60分

大問3問構成のことが多く、小問数は約50。解答形式は選択式または記述式です。時間的にはまったく問題ないと思います。選択式と記述式が出題されています。

問われている用語自体はほとんど教科書レベルからの出題です。ただし、一部非常に難易度の高い問題も出題されています。ただしそのような問題は必ずできなければならない問題ではありません。教科書レベルの問題を確実に得点しましょう。青山学院大学経済学部の世界史の頻出分野・範囲

地域的には東洋西洋どちらも出題されます。東洋は中国が中心の出題ですが、東南アジアやアフリカなどの出題も見られます。時代も古代から現代までまんべんなく出題されています。経済学部は西洋史の割合が高いのも特色です。

分野別では政治史や外交史からの出題が多く、法制度などは必ず確認してください。

もちろん、文化史、社会経済史などの出題がないわけではありません。全体的にまんべんなく勉強することを心がけましょう。特に文化史は難問も多いので、対策が必要かもしれません。また、現代史も出題されます。現代史は21世紀の出来事も出題されていますので、現代社会の教材や時事問題の教材も参考にしながら勉強を進めていきましょう。もちろん、教科書の内容を把握することは前提条件です。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]現役生は現代史の対策が薄くなりがちです。。[/word_balloon]対策1:現代史の対策はどうすればよいのか?

まず、普通に通史を勉強しましょう。特に現役生の方は通史の学習そのものが不十分ということがあるようです。通史の学習を普通にするだけでもかなりできるようになります。さらに上を目指すために、まず時事問題を確認してください。詳しい内容は必要ありません。そうしたらそれに関する歴史用語、場所などを確認します。

イスラーム国というニュースがあった時に、「イスラーム原理主義」→「アフガーニー」など、歴史用語との関連を指摘することは簡単にできると思います。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]普段見ているニュースから知識を深掘りしていきましょう![/word_balloon]

さらに、政治経済の教科書などを確認してみましょう。TPPとは?プラザ合意とは?など世界史の教科書以外でも調べて少しだけでいいので意味を深めてください。対策2:文化史の対策はどうすればよいのか?

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]難関校ではかならずでていますので、抜け漏れないように勉強してくださいね![/word_balloon]まずは必ず通史を勉強してください。文化史を学ぶときに背景知識として通史は必ず必要です。そのうえで、文化史上の用語に対して「いつごろ」「どの国」のものなのか。

どのような目的で作られたのか、どのような影響があったのかなどを確認してください。単に「誰が何を作った」に終わらないようにすることが大切です。また、宗教や文字などにも気を付けてください。

文字はどの時代にできたものなのか、どの文字の影響を受けっているのか(影響を受けている場合なぜ影響を受けたのか=どのように伝わったのかも考えてください)、どの国で使われたのか、解読されているのかなどもチェックしてください。

宗教についても同じです。

ただ、宗教の場合政治との関係がより深くなります。戦争なども起きてくるので一筋縄ではいきません。また、ミッション系の大学を受けるときはより深く勉強しておきましょう。

もちろん青山学院大学を受験する人も必ず勉強しておきましょう。青山学院大学経済学部世界史の総括

以上みてきたように、知識の難易度的には普通でも、それを理解しているかが試されます。したがって、非常に難しく感じるかもしれません。大学受験では100点を取ることではなく、人より1点多くとることが大切です。また、1位じゃなくても大丈夫です。100人合格するならば、100位に入ればいいのです。

そう考えた時に、青山学院大学経済学部の世界史で合格点を取るには教科書レベルの知識事項で点数を落とさないこと、難問に関しては(できるに越したことはありませんが)できなくてもくよくよせずに次の問題に進むことが大切になります。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]倍率が高くて大変に思えるけど、教科書レベルを覚えて対策を積むことができれば、合格できるよ![/word_balloon]青山学院大学経済学部に合格するための参考書

当塾で使用している青山学院大学経済学部に合格へ必要な参考書を紹介します。もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/sekaishi-benkyomap/"]参考書だけでの独学での合格はかなり難しく、初学者の場合は指導なしでやってしまうと下手な癖が付く可能性が高いです。下手な癖がつくと、その癖を治すのに手一杯で結局志望校に受からないというケースが多くなっています。浪人しても成功しない人はこの辺りに理由があります。

ご心配な方は一度カウンセリングを受けて見ると良いでしょう。カウンセリングはこちらからどうぞ。青山学院大学経済学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

HIRO ACADEMIAには、青山学院大学の徹底指導合格塾として経済学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、青山学院大学経済学部に合格するためにどのように勉強をしたらよいのか指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

青山学院大学文学部【英語】| 本番で圧勝の徹底対策シリーズ

ページ目次青山学院大学文学部英語の対策/勉強法青山学院大学文学部英語の全体総括青山学院大学文学部に合格するための参考書青山学院大学文学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします 青山学院大学文学部英語の対策/勉強法 渋谷の青山にキャンパスがあることもあり、人気が急上昇の青山学院大学です。青山や立教

- …続きを読む

-

青山学院大学文学部英語の対策/勉強法

渋谷の青山にキャンパスがあることもあり、人気が急上昇の青山学院大学です。青山や立教はその場所やキャンパスから女の子に人気が高く、その中でも一般的に文学部は女性が多いため、偏差値が高くなっています。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]大人気の青学の看板学部です![/word_balloon]青山学院は一般的にMARCHの中でも英語が難し目ですが、文学部は中でも特に英語の難易度が高くなっています。配点も英語が2倍(英語200,その他100点)と高くなっています。

志望する学科によって問題が異なるのですが、英文科を目指す生徒はリスニングの試験もあるので、対策を怠らないように注意して下さい。本記事では青山学院大学文学部の英語について解説いたします。他の科目については下記よりご確認ください。

[su_box title="青山学院大学文学部 科目別対策" radius="1"]▶英語対策 ▶国語対策 ▶日本史対策 ▶世界史対策 [/su_box] [toc]青山学院大学文学部英語の全体総括

全体概観:配点200点 時間100分

長文、和訳、英訳、自由英作文、文法、リスニング(英米志望であれば)と様々な問題形式で出題されます。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]リスニングは別の試験で代替している学校が多いのですが、青学文学部では今もリスニングをしています[/word_balloon]

そのため、通常の英文読解を行うだけでなく、全方位的な学習が望まれます。長文読解問題について

長文問題は例年2題出題されます。そのうち1題は800~1000字程度の長文となっています。

問題文は長いですが、問題を解くこと自体は難しくありません。

選択肢にある意味を取り違えたりなどの凡ミスをしないように基本的語彙、熟語の習得を怠らないようにしましょう。速読ができるようにするためには?

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]長文を解くために必要な速読力を身につけるために必要なのは、どのようなことが必要なのかみていきましょう![/word_balloon]英語を英語として理解できるようにするための構文把握力をつけることです。勉強を始めたときは英語を見た時に呪文のように感じて何をどのように読んでいったら良いのかわからないかもしれません。

ですが、英語長文を読みながら、SVOCといった構文を把握しながら英語を読んでいくことで英語を英語のカタマリとして読むことができて意味を理解することができるようになるのです。まずは基本レベルとして『句とは?』『節とは何か?』そして『そのカタマリがどのような品詞になるのか?』といったことを長文を読んだ瞬間に瞬時に把握できるようにしていきましょう。

昨今の入試は本入試と同じように長い文章をいかに速く処理して、内容を掴んでいくのか?というのが重要な部分になってきます。基礎の基礎として構文をどのように取ったら良いのかは、こちらの記事で説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-svoc-structure/"]速解ができるようになるためには?

英語を英語として捉えることができたのであれば、速く解くことができるようになるのが大事です。入試では時間内に得点を取らないと点数にはなりません。速く読むことよりも、いかにして速く解くことができるのか?という点に重点をおいたほうがよいでしょう。

問題を速く解くためには、問題を読む際のメモのとり方、まとめ方が大いに得点に関わってきます。合格する人はこの部分が大きく異なっていますので、自身で勉強をする時には意識していきましょう。ただ読み流すだけでは、問題を速くことはできません。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-solving-process/"]

速く解くためには速く解くための方法があります。当塾では英語を偏差値30から合格水準まで短期間で指導していきます。

日本語訳問題

日本語訳=下線部だけ読んで答える・・・と考えている人が多いかもしれません。確かに赤本などの答えを見ると、そのように見えるでしょう。

ですが、大学側としては文章内の文脈に沿った訳をしてもらうことを想定しています。

ただ英語を単語に置き換えただけの意味のわからない訳にならないように注意が必要です。*代名詞を訳す場合があるかどうかは、設問に従いましょう。基本は訳さないで問題ありませんが設問で指定される場合があるので注意して下さい。

英訳問題

英訳=知っている単語と文法を駆使してとりあえず並べてみると勉強をしている人にとってはかなり難しく感じるでしょう。知っている単語と文法というのは間違えないのですが、英訳をする際には表現の際のルールを覚える必要があります。

ある程度,自身で発信できるレベルの英語例文を暗記したら、過去問を解いていき英語ができる人から添削を受けましょう。英訳問題を乗り切るのにオススメの教材は『ドラゴンイングリッシュ』です。こちらに使い方を載せていますので、ご確認下さい。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/dragonenglish/"]自由英作文

順番としては上記の英訳問題ができるようになった段階で、自由英作文に取り組みましょう。自由英作文のテーマ自体は、自転車に乗る時にヘルメットをつけるべきか?といった基本的なテーマの出題となっております。

そのため、自由英作文の準備さえしておけば難なく答えることができるでしょう。こちらで詳しい英作文の勉強法をお伝えしているのでご確認下さい。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/writing-benkyo/"]リスニング

英米文学科のみに出題。読解と同じ程度の内容を耳で聞いていく必要があります。そのため、英語のニュースを聞いて単語しか聞き取れない・・・というレベルの学生では合格は難しいです。リスニングは読解と同じで長期間のトレーニングが必要な分野です。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]リスニング=センスだと思っている人も多いですが正しい勉強に沿って行えばちゃんとできるようになりますよ![/word_balloon]こちらで詳しいリスニングの勉強法をお伝えしているのでご確認下さい。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/listening-benkyo/"]青山学院大学文学部に合格するための参考書

当塾で使用している青山学院大学文学部に合格へ必要な参考書を紹介します。もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-schedule/"]参考書だけでの独学での合格はかなり難しく、初学者の場合は指導なしでやってしまうと下手な癖が付く可能性が高いです。下手な癖がつくと、その癖を治すのに手一杯で結局志望校に受からないというケースが多くなっています。浪人しても成功しない人はこの辺りに理由があります。

ご心配な方は一度カウンセリングを受けて見ると良いでしょう。カウンセリングはこちらからどうぞ。青山学院大学文学部は1000字近くの長文に加えて、自由英作文が課されます。長文は1から丁寧に読んでいくのではなく、大事なところと大事でない部分を見分けて緩急のつけた読み方が必要になってきます。また自由英作文については、青山学院大学文学部に合格するための書き方がございます。

当塾では一人一人丁寧にこのレベルに到達することができるまで指導していきます。青山学院大学文学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

HIRO ACADEMIAには、青山学院大学専門として文学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、青山学院大学文学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

【慶應義塾大学理工学部】数学の傾向と対策|参考書,勉強法, 入試頻出分野を紹介

このブログでは、慶應大学理工学部の数学に関する入試対策(出題傾向と勉強法、参考書)をご紹介していきます。 基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説! ページ目次慶應理工の数学の全体概観慶應理工の数学の出題範囲・頻出分野慶應理工で合格するためのおすす

- …続きを読む

- このブログでは、慶應大学理工学部の数学に関する入試対策(出題傾向と勉強法、参考書)をご紹介していきます。

基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説! [toc]慶應理工の数学の全体概観

理工学部の数学は基本事項の使い方が大切になってきます。

教科書に載っている基本事項を十分に活用できるようになる必要があります。

それに合わせて、いろいろな問題演習を通じて、柔軟な思考力を養う必要もあります。

出題される大問は5題です。大部分はマークシートで、一部記述式です。

記述式の設問では、証明問題が毎年出題されます。

全て解き切るのは時間的に厳しいので、

問題を解くのに必要な処理量や計算力、難易度を見極める力も重要です。

難しい問題も多いですが、7割程度は取れる学力が必要です。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]慶應の理工といえど基礎基本ができていない限りはできるようになりません!まずはどのような分野が頻出で出るのかをみていきましょう![/word_balloon]慶應理工の数学の出題範囲・頻出分野

理工学部の数学は、数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cからの出題で、

数学Aからは「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」、

数学Bからは「数列」

数学Cからは「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」が出題範囲となっています。頻出分野は当然ですが、、微積分です。

例年2題以上出題されており、計算量が多いのが特徴です。また、微積分以外では、数列・確率・ベクトル・三角関数など

数Ⅰ・数A・数Bなどからもまんべんなく出題され、

いくつかの単元にわたる融合問題の出題も見られます。全体的に数学Ⅲの分野が頻出であり、

また空間図形・確率漸化式など試験範囲が出せれているので、

全分野の学習について念入りな学習が必要です。慶應理工の数学の頻出分野の対策方法

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]早速頻出分野の対策についてみていきましょう![/word_balloon]微積

微積は占める比重も大きいので、真っ先に固めたい分野です。

小問集合ないでも大問でも出題され、難易度はバラバラですが、

手がつけられないような難問は出題されないので確実に解きたい分野です。

最初の敷居は高いですが、

パターンが決まっているので一度得意にしてしまえば得点源にしやすいです。

また2014年度の大問5のように知っていれば、すぐに解くことができる問題も出題されます。「x軸、y軸で切り取られる線分の長さが常に1」といわれたら…「アステロイドじゃないか?!」とひらめけるようになれるとよいでしょう。

このように微積には色々と背景があったり、有名な問題が多いので一通り当たって知識を蓄えておくと有利に働くことが多いです。

普段問題を解きっぱなしにするのではなく、

深く考察したり、

背景を調べてみたりすると数学の勉強が楽しくなると思います。場合の数・確率

慶應では理工、薬、医において、場合の数・確率の出題が盛んです。

特にn絡み、漸化式の出題が毎年のようになされています。

高校ではしっかりと扱わないからか苦手意識を持っている人も多いのですが、

一度コツを掴んでしまえばスラスラできるようになります。

具体的にどう考えればいいのかはここでは扱いませんが、

理工の場合は医の問題の難易度に慣れておくと本番完答できるでしょう。また東大の過去問を解くのもおすすめです。

空間

2014〜2017と4年連続で空間、立体の問題が大問で出ています。

ほとんどが四面体絡みで難易度はそこまで高くないものの

計算が大変な年もあり、試験場で思ったとおり進まない人も少なくありません。立体は「適切な断面で切って、平面で考える」というのが定石なのですが、

本学は誘導が丁寧に与えられているため、そこの思考過程は問題ではありません。なので基本的に誘導に乗るだけですが、

ベクトルと空間座標の基礎は理解しておく必要があります。そして計算が大変でも焦らず、

地道に計算するクセを普段からつけておくと本番自身を持って解けます。空間と書いてあるだけで飛ばす空間アレルギーの方がたまにいますが、[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]まだ基本的な数学の勉強の方法が確立してないバイアはこちらの数学の勉強法を見てくださいね。[/word_balloon] [nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/rikeisugaku-benkyo/"]

本学のレベルなら落とせないので、まずは図を書き、丁寧に考えてみましょう。慶應理工の数学を攻略するための日頃の勉強法

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]具体的にどのような形で勉強をすることで慶應レベルの数学ができるようになるのかをみていきましょう![/word_balloon]慶應の理工学部に圧勝で合格するためにどのように日頃勉強をしていったら良いのかを勉強をする際のポイントを記載していきます。

基礎学力の徹底的な強化

数学力を身につけることが大事となりますが、そのためには基本的な問題が解けるようになることが重要です。

1つ1つの分野、特に頻出範囲である微分・積分は重点的に学習しましょう。

また、理工学部の数学の問題は計算量が多く、早く正確に解くことが求められます。

マークシート方式では考え方が正しくても、計算ミスなどで正しい結果が出ない場合は得点ができないので、要領よくミスがないように正解を出せるように日ごろから計算するときも意識する必要があります。自身の計算ミスの癖を理解する

慶應義塾大学理工学部の数学は、

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]答えの方針が立ってもミスだらけだと合格はできませんからね。。過去問演習の中でどのようなミスをしやすいのかをまとめて毎日見返していきましょう![/word_balloon]

計算量が多いため、計算ミスをする可能性があります。

上記したとおり、日頃から計算ミスをしない工夫をすることは当然ですが、

自身がどういう部分で計算ミスが起こるのかを

確認しておく必要があるでしょう。実際の問題に慣れる

問題演習に慣れてきたら、実際に過去問に取り組みましょう。

この際、本番通りの時間で解くことが大切です。数学ではどの分野が何問目に出るかが分からないので、

時間を測って問題演習をし、

自分が解きやすいと思った問題から解き始めることが重要です。大問前半の比較的易しい問題を確実に解答することで、得点を伸ばしていきましょう。

ただし、時間内に解けなかった問題もその後に問題演習として解くことも大事です。時間内に解けなかった問題は必然的に苦手な問題であるため、

苦手をつぶす意味でも解けなかった問題の復習をしましょう。

また理工学部の問題は空所補充の問題が多いので

過去問や模擬試験を通じて形式になれることも大切です。

[word_balloon id="2" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]数学の場合は多くの問題に触れて、自身の回答パターンを増やしていくのが必要です。また復習も忘れずに。下記で慶應理工の数学の過去問の解説をしているので見てみてくださいね。[/word_balloon]慶應理工で合格するためのおすすめ参考書

ある程度の基礎学力はついた前提(偏差値55~60程度)で、

そこから成績を上げるための教材をお伝えしていきます。

入試演習段階でおすすめの参考書は?

理系数学マスト160題か 1対1対応の数学がおすすめです。

どちらを使うかは状況によりますが、

1対1対応は、数学が得意でないなら独学では使いづらいです。

また冊数も多くなってしまうので大変です。そのような場合は、理系数学マスト160題がわかりやすくて良いです。

数学が苦手でも理解しやすい解説となっています。

苦手な問題傾向がわかってきたら、

上記問題集以外でもチャートを使って苦手分野を無くすようにしてください。

[itemlink post_id="22052"] [itemlink post_id="22053"]Z会の理系数学入試の核心 標準編も復習がしやすいのでおすすめです。

[itemlink post_id="22054"]

森本先生の教材とみてみてどちらか自分が使いやすい方をやってみると良いでしょう。さらにやり込みたい!という人の参考書は・・

やさしい理系数学や毎年出る! センバツ40題 理系数学上位レベル[数学I・A・II・B・III] をやってみると良いでしょう。

両者とも慶應理工数学を考えるとやややり込みすぎですが、

数学を得意科目にしたい!という人はやってみた方が良いでしょう。

ただし、他の科目との兼ね合いを考えるのが重要です。

特に逆転合格を考えている人は難しい参考書をやるよりも

[itemlink post_id="19440"] [itemlink post_id="22055"]

これまでの教材の復習を何度も何度もやりこむ方が効果は高いので

注意してください。慶應理工学部の数学で圧勝する人はこう考える!

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]過去問を具体的にみて数学ができる人がどのように考えるのかをみていきましょう![/word_balloon]実際に問題を見て、問題を解くことができる人はどのように考えているのかを確認してください。できない人は上記の法則を利用することができていません。

実際に過去問を用意して考えてみましょう。

まず、初級編の2014年度の大問4に取り掛かってみましょう。

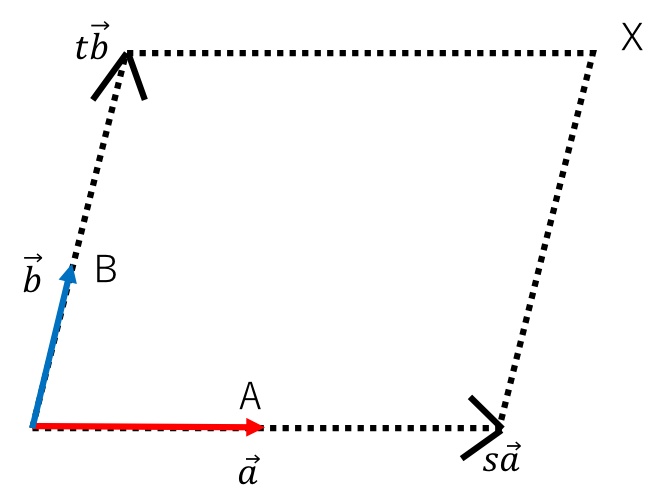

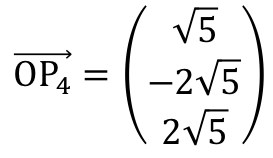

空間で大事な知識をまずチェックして起きましょう!

■直線のパラメーター(媒介変数)表示

,

, は一次独立のベクトルとする。

は一次独立のベクトルとする。※一次独立:簡単に言うと

,

, が全く違う方向に向いているということです。

が全く違う方向に向いているということです。平面上の点(x)は任意の実数s,tを持ってくると

・・・(*)

・・・(*)と表せます。

図1

(*)をs=1としたときにXは

・・・(☆)

・・・(☆)でこれは図2のようにAを通りベクトル

に平行な直線となります。

に平行な直線となります。 図2

図2逆にtがすべての実数を取るときに

の集合は直線

の集合は直線 全体になります。

全体になります。(☆)には図2のAを原点として、OBの長さ(

)を1とする数直線を設定したときの目盛りを表すというイメージがわきます。

)を1とする数直線を設定したときの目盛りを表すというイメージがわきます。さて、

としても当てはまりますから(☆)を空間に拡張すると

図3と表せます。(図3)すごく当たり前なのですが、

(a,b,c),(p,q,r)が分かっていてどれかの座標成分に決定的な情報があればtを求めることで、直線上の点が分かります。平面から空間へ次元が上がると難しく思うかもしれませんが、おこなうことはほとんど変わりません。

本問はこれさえしっかりおさえておけば解けます。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]空間では図を書くことが肝心なので図をかきながら解いていくことにします。[/word_balloon]解答編になります!

◯0 < t ≦ 1のとき

なので、線分OA上にz=tを満たす点A’が存在する。

なので、線分OA上にz=tを満たす点A’が存在する。 上の点Xは実数pを用いて

上の点Xは実数pを用いて でz=3p=tより、

でz=3p=tより、 上でz座標がtの点B’は

上でz座標がtの点B’は と表せる。

と表せる。

以上を踏まえると、f(t)は図5のようにかけるので、 ・・・(ソ)

・・・(ソ) 図4

図4

図5◯1<t<3のとき

で線分OA上にz=tを満たす点が存在しなく、線分AB、AC、OCを共通にもつ。

で線分OA上にz=tを満たす点が存在しなく、線分AB、AC、OCを共通にもつ。直線AB、AC上に点Y、Zは実数q,rを用いて

・・・(タ)

・・・(タ)1+2q=t、1+2r=tを満たすとき

なのでこれを代入して

なのでこれを代入して

①、②を踏まえるとf(t)は図3のようにかけるので

・・・(チ)

・・・(チ) 図6

図6以上から

・・・③

・・・③■ここで各々積分を実行したくなりますが、それは得策ではありません。

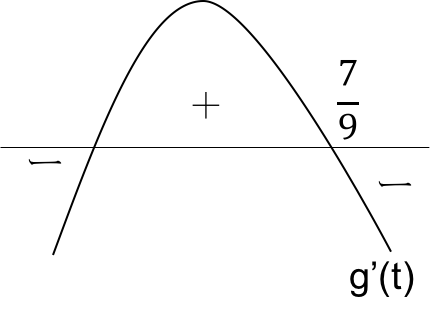

問題は、あとはg’(x)についてしかきいてませんから、③をそのまま微分すればよいです。 ・・・③

・・・③

・・・(ツ)

・・・(ツ)

なのでg(t)は

で最大値をとります。(図7)

で最大値をとります。(図7) 図7

図7

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]基本的なことを応用していくだけで慶應理工の問題も解くことができましたね![/word_balloon]LINEでも、慶應理工に合格するためのおすすめの勉強の仕方をお伝えしているのでぜひ登録してくださいね。こちらから登録できます。

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]慶應理工に圧倒的な実力で合格するための秘訣をLINEでも![/word_balloon]【応用編】2015年の大問4

[word_balloon id="2" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="L" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]さっきよりも少し難しめの問題に今度は取り組んでみましょう![/word_balloon]20分を目安に取り組んでみてください。

(解)

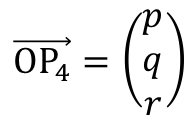

(i)六面体OP1P2P3-P4P5P6P7は立方体(図8)

(ii)Pkのz座標が正

(iii)

(iv)P3がzx平面にある(⇆P3のy座標は0)

(iv)より

とおける。(i)より

とおける。(i)より かつ

かつ

⇆

かつ2a+4b=0・・・①

かつ2a+4b=0・・・①でaを消去するとb2=9で(ii)よりb=3

①に代入してaを求めると

・・・(ソ)

・・・(ソ)

図8

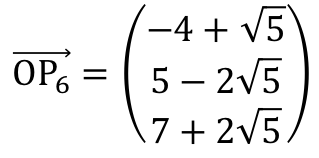

◯P4について

とおくと、

とおくと、 かつ

かつ かつ

かつ

⇔2p + 5q + 4r = 0かつ-6p + 3r = 0かつp2 + q2 + r2 = 45

⇔q = -2pかつr = 2pかつp2 + q2 + r2 = 45

q,rを消去してpについて解くと

だが

だが なので

なので

である。よって

・・・(タ)

・・・(タ)◯P6について

・・・(チ)

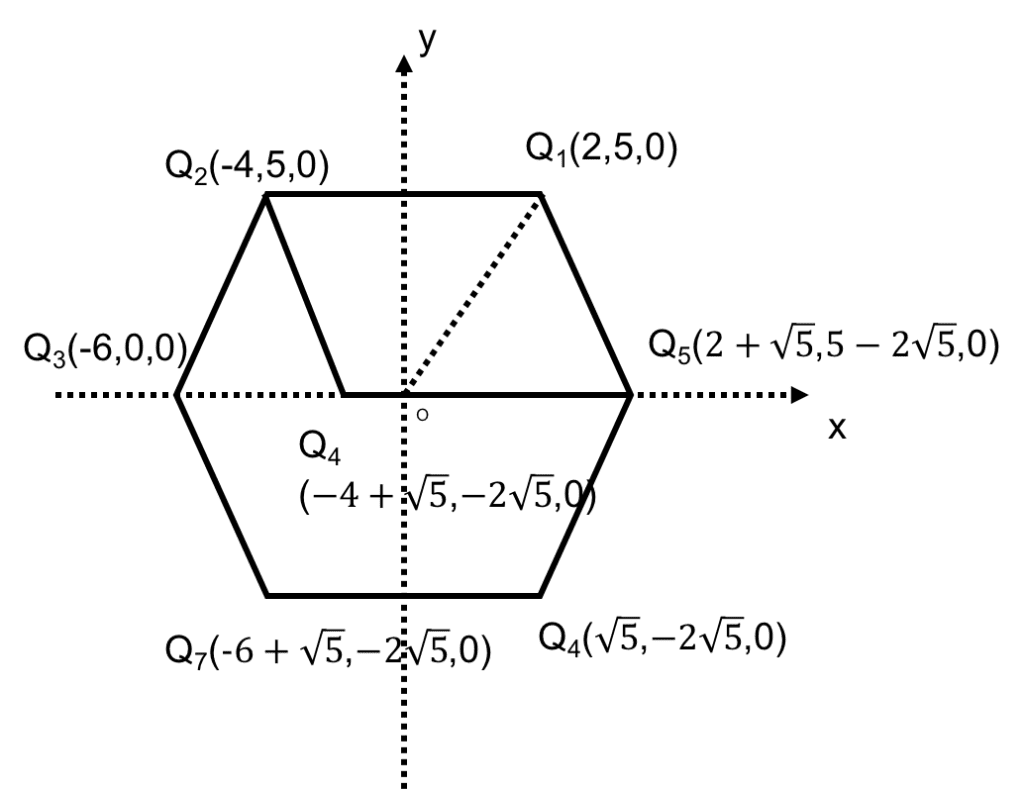

・・・(チ)◯四角形OQ1Q2Q3と六角形Q1Q2Q3Q7Q4Q5について図示すると図9のようになります。

(正方形をある面に投射すると平行四辺形になる。正方形は平行四辺形の中の1つ)

図9

平行四辺形OQ1Q2Q3=5・6=30・・・(ツ)

平行四辺形OQ3Q7Q4=

平行四辺形OQ1Q5Q4=

より

より六角形Q1Q2Q3Q7Q4Q5=

・・・(テ)

・・・(テ)◯立方体とz軸の交わりの線分の長さについて

いまz軸は原点を通るxy平面に垂直な直線であり図9から平行四辺形Q6Q5Q4Q7が原点Oを含むから平面P4P5P6P7がz軸と交点を持つ。

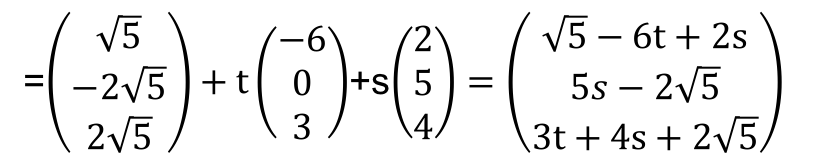

平面P4P5P6P7上の点Xは

(t,sは任意の実数)

(t,sは任意の実数)

z軸はx=0,y=0なので

[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]少し難しめだけどちゃんとできましたね![/word_balloon] で交点の座標はで線分の長さは

で交点の座標はで線分の長さは ・・・(ト)

・・・(ト)慶應理工学部の数学過去問解説

下記に何年度かの慶應理工学部の過去問を解説していますのでご覧下さい。

2018年2017年2016年慶應義塾大学理工学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、慶應義塾大学専門として理工学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、慶應義塾大学理工学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

図2

図2

なので、線分OA上にz=tを満たす点A’が存在する。

なので、線分OA上にz=tを満たす点A’が存在する。 と表せる。

と表せる。 図4

図4

で線分OA上にz=tを満たす点が存在しなく、線分AB、AC、OCを共通にもつ。

で線分OA上にz=tを満たす点が存在しなく、線分AB、AC、OCを共通にもつ。 ・・・(タ)

・・・(タ)

図6

図6 図7

図7

とおける。(i)より

とおける。(i)より ・・・(ソ)

・・・(ソ)

とおくと、

とおくと、 ・・・(タ)

・・・(タ) ・・・(チ)

・・・(チ)