ページ目次ポレポレ英文読解プロセス50|早慶の難しい文章を読めるようになる!『ポレポレ英文読解プロセス50』の特徴『ポレポレ英文読解プロセス50』の構成『ポレポレ英文読解プロセス50』のレベル『ポレポレ英文読解プロセス50』の良い点『ポレポレ英文読解』の使う目的を考える『ポレポレ英文読解』の効果がで

『ポレポレ英文読解プロセス50』は、

早慶や難関国立大で出題される高難易度の英文を理解する力を養うことができる、

英文読解の名著です。

しかし、この参考書の真の目的は、単に例題が訳せるようになることではありません。

例題を訳すプロセスを習得し、新しい英文にもそのプロセスを適用できる力を身につけることこそが、ポレポレの目標なのです。

本記事では、ポレポレ英文読解プロセス50の特徴や効果的な使い方、注意点などを解説します。

例題を繰り返し解き、英文を訳すプロセスを自然と身につけることができれば、

これからの英文読解力は飛躍的に向上するはずです。

早慶や難関国立大を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

[toc]『ポレポレ英文読解プロセス50』の特徴を書いていきます。

基本的な対象は早慶・難関レベルの構文読解力を鍛えたい受験生、偏差値60以上

この参考書は50の精選された短い例題を用いて、

構文把握力の向上を目指す問題集です。

構文把握力は、早慶・難関レベルの長文を読み解くには絶対必要な英語力の一つですが、

このような苦労している受験生の方は多いと思います。

そんな受験生の悩みを解決してくれる1冊が、この本です。

正直、レベルはかなり高いのでほとんどの大学では必要ありません!

私立であれば早慶以上、国公立であれば、構造が難しい大学や和訳が出題される大学を受ける人だけで構いません!

![]()

GMARCH”だけ”を目指す!という人が無理してやっても消化不良を起こすだけで成績はほとんど上がりません。自分のレベルに合った教材をやりましょう!

この参考書の優れている点

特に構文把握が難しい部分については、その部分が抜き出され、記号を用いながらわかりやすく図解されているので、頭の中で解説文を理解するだけに留まらず、視覚的にも見やすく、理解しやすい内容になっているので安心です。

この1冊で構文把握のプロセスは1通り学べると言えるでしょう。

読者のレベル感によって変わりますが、

まず大事なのは12までの部分です。

等位接続詞の使い方と主語の判定ができないと文章が読めません。

まずはこの例題部分を何度も何度も繰り返しておこなってください。

偏差値60程度の上級者であれば、名詞構文が重要な箇所になってきます。

人によっては聞いたことがない人もいるかと思います。

説明も難しく、理解も難しいので構文の教材で取り上げられることも少ないです。

ですが、名詞構文を理解することで飛躍的に英語の理解度が高まるので、

基本ができた学生はチャレンジしてみてください。

動詞の名詞化をまずは簡単な問題で理解して、ポレポレに取り組むと良いでしょう。

名詞構文についてはこちらの記事で説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/meishikobun-2/"]

名詞構文が解説されてる文法書は少ないのですが、おすすめは江川先生の『英文法解説』です。

『ポレポレ英文読解プロセス50』は、

多くの受験生に支持されている英文読解の参考書です。

しかし、この参考書の目的は、例題をただ訳せるようになることではありません。

この参考書の真の目的は、「英文を訳すプロセス」を習得することにあります。

なぜなら、単に例題が訳せるようになったとしても、新しい英文に出会った時にスムーズに訳せるとは限らないからです。逆に、英文を訳すためのプロセスが身についていれば、これまで見たことのない新しい英文でも解析するアプローチができるようになります。

ですので、単に訳が合っているかどうかをチェックするのではなく、

なぜそのように訳されるのか、

訳す際にどのようなプロセスを経たのかを意識することが重要なのです。

例題を解くたびに、自分がどのように訳したのかを言語化してみましょう。

すると、英文訳のプロセスが自然と身についていきます。

最終的には、訳すプロセスを意識することなく、

英文を正しく理解することが目標です。

そのためには、例題を繰り返し解き、訳すプロセスを再現する訓練が欠かせません。

和訳が出題される生徒以外は構造が難しい文章を、前から処理ができるようにしてください。

まずは、和訳・解説と照らし合わせながら構造を確認していきましょう。

最終的に、この参考書の文構造が取れるようになればいいので、わからないところがあったらすぐに和訳・解説を照らし合わせながら、構造を確認していきましょう。

次に、和訳・解説を照らし合わせながら確認しおわった文にもう1度目を通してみましょう。この時はすでに和訳・解説を見たあとなので、構造が取れたものとそうでないものを選別し、構造が取れなかったものはもう1度復習して覚えなおしましょう

最後に、全部の文構造が取れるようになったら、左から右に意味が取れるようになるまで音読しましょう。

構造をとることに時間をかけて、いわゆる「返り読み」をしていたら、本番の長文では時間切れになってしまいます。

上記の使い方をしながら、

注意点として、下記のようなプロセスを考えてください。

難しい構文は国語の現代文のようなもので、

理解するのにそれなりの時間はかかりますし、

いい加減に解いて、全訳を覚えるような勉強法は全く役に立ちません。

まずはしっかりと自分で読んだうえで、

解説をじっくり読み、消化し、その解法のプロセスを自分のものにする作業が必要です。

音読して速く読んでみて、自分のものになったのかを確認してみましょう。

理解した後は何度も反復して、

その問題の類題に対応できるレベルまで頭に叩き込むことが大切です。

この際は、20~30回を目安に音読を行うと良いでしょう。

少し多いように感じられるかもしれませんが、

慣れれば音読のスピードは上がりますし、何より、

例題は短めの文章が扱われているので、

もう1回解きなおすより、効率よく何回も繰り返せます。

スポーツの練習と同じように、何度も反復。これが最も大事なことです。

読む際にはいくつかポイントがありますので、初読の際に確認してください。

このレベルの教材になると自分で理解できているかどうかというのがかなり曖昧になります。

読んでいてなんとなくわかったような感じになっちゃいます。でも本当にわかっているのでしょうか。。

![]()

理解できた=教材の内容を単に丸覚えをしたというだけでできるようになったという状態に陥ってしまう人も殆どです。

これでは、全く意味がありません。

わかったつもりの状態に陥らないためにも自身の英語力を客観評価できる仕組みを作っていきましょう。

たとえば、自身が理解した構文をなぜそのように解釈したのか?ということを説明文にして見るのが良いでしょう。

また、友達同士で教えあったり、説明しあったりするとさらに理解が進み、効果が高まります。

一人でやっている場合も自分が先生になって他の人に教えるつもりで、頭のなかでレクチャーしてみると良いでしょう。

ポレポレ英文読解には難しい文章に対して、ライオンマークがついております。

ライオンマークは難しくて一人でやっていると理解が難しい場合がほとんです。

その場合は無理してやっても時間がかかるばかりで、

制限時間のある受験勉強においては得策ではありません。

まずはその他の無印マークがありる問題を確実にできるようにするのが先にしましょう。もちろん、後回しにするだけであって全部終わった後に必ずやってください。

『ポレポレ英文読解』は、構文に対しての説明は詳しくされているのですが、

文章の意味がそもそも理解できない、

日本語訳をみてもよくわからない=日本語がよくわからないという場合がよくあります。

この教材は難しい大学の構文の一部を取ってきたわけですから、それも当然です。

文章の内容を理解できるのはベターですが、まずはSVOCの構文解析を確実にできる状態にしていきましょう。このレベルができたら、本文の内容を自身の言葉で噛み砕いて言い換えてみましょう。訳出例を覚えても意味がありません。

一文一文、一単語一単語の関係がどのようになっているのかを理解しながら読むというのはもちろん重要です。

それ以外にも、今回出題された英文の形はまたどこかで必ず出題される!と思って何度も読み込んでいくことが重要です。

必ず類題に当たる、と思って苦手な部分はおろそかにせずやっていくようにしましょう。

その場合は、西先生がYoutubeで解説動画を出してくれています。

ポレポレって結構独学だと使い方を間違えている人がいるので、この解説動画を見て理解度を100%に持っていくことができますね。わからないことがない人でもポレポレを持っている人は必見ですね。

![]()

この参考書が完全に理解できている状態であれば大学受験で構文で困ることは基本的にはないでしょう。

その場合は、文法的な側面ではなく、長文を読んで、論理展開といった内容面を重視して問題を解いていきましょう。

長文の論理展開、文章のパラグラフの構造を理解する教材としては、下記のような教材が良いでしょう。

英文読解の着眼点: 言い換えと対比で解く

英文精読へのアプローチ ミクロとマクロの視点から

ぐんぐん読める英語長文:Standard→Advanced

レベル別英語長文レベル5

その他英語の勉強法については、こちらの記事で説明しているのでこちらを確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-schedule/"]

早慶レベルの英語の構文は他にどんなものを使用したらよいのかはこちらの記事で説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokei-englishinterpretation/"]

ここではこの参考書によく当塾に寄せられる質問をQ&A形式でお答えします。

初見だと文章が難しいですが、解説を見れば納得できます

![]()

解説は予備校の先生の書いた教材ですので、わかりやすくかいてあります。

そのためある程度の英文解析を行った人であればこの教材の解説でも理解はできるでしょう。

ですが、このレベルの難文解析は初めて見た段階でどれくらい自分の力で取り組むことができるのか?というのが大事です。

解説を見なければ納得出来ないレベルの学力であればこの教材は少し早いです。

少なくとも自身でSVOCを触れて複文構造についても考えることができる状態がベストです。

行えば必ずできますからがんばって下さい。

全訳例は覚えたほうが良いですか?

![]()

全訳例はあくまで参考と思って下さい。

全訳例と一言一句合わせようと頑張る必要はありません。

そうやっていると勉強が嫌になってきますし、効率が良くありません。

読解のプロセスを重視して、学習を進めていくようにしましょう。

当塾では偏差値30からの早慶専門塾として、勉強してどうして成績が出ないのか?を完全に理解しています。英語には勉強のコツがあります。どのようにして英語の成果を上げるのか?の対策の一部をこちらのページでご紹介しています。まずはこちらをご覧になってください。

また、最速で英語の成績を上げたい方は当塾までご連絡ください。

こちらから資料請求をお願いします

速読英単語は、受験生にとって必須の英単語学習の定番参考書です。 しかし、単に読み流すだけでは効果が薄れてしまいます。本記事では、速読英単語の正しい使い方と勉強法を解説します。 長文を読み込むことで英文理解力が鍛えられます。 この記事では速読英単語をどのようなふうに使ったら良いのかをお伝えしていきます

この記事では速読英単語をどのようなふうに使ったら良いのかをお伝えしていきます。

[toc]「速読英単語」は、長文の中に頻出する英単語を学習することができる単語帳です。

特徴としては、単語や熟語を単独で丸暗記するのではなく、小説や論文などの長文の中にそれらの単語や熟語が織り交ぜられた形式になっています。

そのため、単語や熟語を文脈の中で理解しながら学習することができるのがメリットです。

レベルは、中学編、入門編、必修編、上級編と段階的に難易度が上がるシリーズとなっていて、自分の英語力に合わせて選択できます。

まず、単語や熟語を長文の中で学習できるため、その言葉の実際の使われ方が理解しやすくなります。

単語帳で単独に覚えるよりも、文脈の中での意味が自然に頭に入ってきます。

20ヶ国語話すことができるスティーブカウフマンによると、文脈で覚えることで単語を覚えることができると伝えています。

The best way to learn a language is to massively ingest it, by listening and reading. Listening and reading are so powerful. If you can read the books, you know the language.

言語を学ぶ最善の方法は、聞いたり読んだりすることによって言語を大量に取り入れることです。聞くことと読むことは非常に強力です。もし本を読むことができるなら、その言語が分かるのです。

出典:—Kaufmann on language learning

音声がDLで聴くことができるので、リスニング力の向上にも役立ちます。

音声を聞きながら、発音と聞き取り力が同時に鍛えられるのが良い点です。

最強の単語本ですが、、デメリットとしては、ある程度の英語力があることが必要です。

基礎的な語彙力と文法力が身についている中上級者向けの参考書です。

初級者は難易度が高すぎるため、まずは基礎的な単語帳から学習することをおすすめします。

また、英文法や文構造の基礎知識が習得済みであることが前提となっています。

英文を正しく解釈できる読解力がないと、この参考書からの学習効果はあまり期待できません。

「速読英単語」にはレベル別のシリーズがあり、以下の特徴があります。

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|

| 出題校 | 中学レベル | 共通テスト〜 | 中堅私大〜 GMARCH |

早慶上智、 難関国公立 |

| 初期段階 | – | 共通テスト5,6割 | 共通テスト7、8割 | 早慶 |

| 到達段階 | 共通テスト6割 | 日東駒専 | GMARCH | 早慶、難関国公立 |

| 英検レベル | 英検3~準2級 | 英検2級 | 英検2~準1級 | 英検準1級 |

| 理想の開始時期 | 高校2年夏 | 高校2年冬 | 高校3年夏まで | 高校3年夏〜 |

この中学編では、中学レベルの基礎的な英単語と熟語が収録されており、英語学習を始めたばかりの人でも学習しやすい内容になっています。

文法事項はほとんど使われておらず、まずは辞書に載っているような基本単語や、日常生活で頻出する熟語を中心に構成されています。

したがって、英語初心者や中学生にとって、英語学習の入口として中学編の「速読英単語」は適した教材といえます。ゆっくりと基礎から積み上げながら学んでいくことがおすすめです。

入門編の「速読英単語」は、高校1、2年生向けの初級から中級レベルの英単語と熟語を学習することができます。

入門編には、高校ではじめて本格的に英語学習に取り組む生徒向けに、やさしめの単語と熟語が厳選されています。

文法的に複雑な文や、難解な単語はほとんど使われておらず、高校生にとって適切なレベル感で学習できる内容になっています。

したがって、高校1、2年生は入門編から始め、

徐々に中級レベルまで英単語力を伸ばしていくのが無理のないペースといえます。

必修編には、過去の国公立大学や旧センター試験で実際に出題された英単語が頻出順に収録されています。

そのため、大学入試で求められる標準的な英単語力は、この必修編をマスターすることで効率的に習得できます。

高校生が大学入試に向けた英語学習を本格的に始める際には、必修編からのスタートが最も無理が少ないと言えます。頻出単語をしっかり押さえることができれば、入試で活きる実力が身に付いていきます。

上級編の「速読英単語」は、早稲田大学や慶應義塾大学などの難関大学を目指す人向けの上級レベルの英単語集となっています。

上級編には、難関大学の過去問から実際に出題された非常に難しい英単語が収録されています。

標準的な大学入試の英単語力だけでは不足がちな、奥深い英単語力が求められます。

したがって、難関大学合格を強く望む人にとって、上級編は欠かせない上級参考書の1冊と言えます。ゆっくり丁寧に学習を進める必要があります。

「速読英単語」の効果的な使い方は以下の通りです。

[ptimeline]

[ti label="STEP1" title="最初は単語だけに集中して学習します。"]長文は一旦飛ばして、掲載されている単語を丁寧に覚えていきます。[/ti]

[ti label="STEP2" title="次に長文を使った復習"]単語の意味がある程度定着したら、長文に移行します。実際の文脈の中で単語が使われているかを確認しながら、理解を深めていきます。[/ti]

[ti label="STEP3" title="シャドーウィング"]音声を活用して音読やシャドーイングのトレーニングを取り入れると効果的です。発音と聞き取り能力も同時に向上できます。[/ti]

[/ptimeline]

このように、最初は単語集中から長文活用へ、そして音声学習へと移行していくのが、「速読英単語」を最大限生かす使い方といえます。

「速読英単語」を使用してもなかなか上達が感じられない場合、以下の点を確認してください。

まず、自分の基礎的な英語力が不足している可能性があります。

文法や語彙力が十分ではないために、この参考書の内容を理解するのが難しい場合があります。

その場合は、より基礎的な英単語帳や入門書を使って学習をすすめることをオススメします。

具体的には、「肘井の読解のための英文法」や「大岩のいちばん初めの英文法」が良いでしょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/hijiimanabu/"]

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/oiwaeibunpo/"]

「速読英単語」はある程度の英語力が前提となっているので、基礎力が追いついていないと効果を感じにくい側面があることに注意が必要です。

基礎からしっかり身につけた上で、再度「速読英単語」の学習に取り組むことを検討してください。

文法能力や読解力を高めるための参考書を併用することです。

「速読英単語」だけでは語彙力のみに偏るため、文法や長文読解力の訓練も必要です。

ぐんぐん読める英語長文のレベル、効率的な使い方【速く正確な読み】

【The Rules/ルールズ】早慶必須の英語長文問題集

【英語長文 ポラリス(0,1,2,3)】(レベル、使い方を徹底解説)

【GMARCH以上必読】『竹岡の英語長文Supremacy』の使い方

さらに難しい英文読解を行っていくのが良いでしょう。

具体的には「英文熟考」「ポレポレ」、「透視図」、「英文解釈の技術」といったのをやっていくと良いでしょう。

【使い方】ポレポレ英文読解プロセス50のレベル【英文解釈】「透視図」と「ポレポレ」どっちが良いのか徹底比較

【使い方】英文読解の透視図のレベル(難しい文章を読める!)

基礎から早慶「英文解釈の技術」シリーズの使い方のレベルの徹底解説

【英文熟考】上・下の使い方、レベルを徹底解説【神書確定】

このように、単語力に加えて文法力や読解力を磨き、段階的に難易度の高い教材へ移行していくのが望ましい学習の次のステップといえます。

熟語が弱い・・という場合は同じシリーズの速読英熟語をやってみましょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokudokueijukugo/"]

「速読英単語」は、文脈の中で英単語を学習するのに適した参考書です。単語の実際の使われ方が理解しやすいというメリットがあります。

ただし、ある程度の英語力がないと難易度が高すぎて効果的に使えない点に注意が必要です。

また、付属のCDを活用することで、音読やシャドーイングなど様々な学習方法を取り入れられます。音声学習は英語力向上に大変効果的です。

「速読英単語」は文脈学習のメリットが大きい反面、適切な使用法は必要となります。

英語力に合わせた活用がポイントとなります。

ページ目次早稲田大学法学部の英語の対策早稲田大学法学部の英語全体概観早稲田法の英語の大問ごとの配点予想早稲田法英語の時間配分早稲田法の長文問題の対策早稲田法学部の要注意点早稲田法学部の文法問題の対策早稲田法|英作文の対策早稲田法学部に合格するための参考書早稲田大学法学部に圧倒的な実力で合格できる専門

このブログでは、早稲田大学法学部の英語に関する入試対策(出題傾向と勉強法)をご紹介していきます。

基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説!

早稲田の中では設問のバランスが良く、

英語を普段から本質的に勉強している学生であれば難なく高得点を取れる学部です。

英作文対策をしていなかったり、

長文を論理的に読む練習をしていなかったりなど、

どこか1つでも適当に勉強していると途端に難しく感じられてしまいます。

普段の勉強では英語力全体を高めていくことを意識した勉強が必要です。

| 大問 | 種類 | 語数 |

|---|---|---|

| 1と2 | 長文問題 | 各約1000Words |

| 3 | 文法句動詞問題 | – |

| 4 | 表読み取り or 4択文法 |

– |

| 5 | 正誤問題 | – |

| 6 | 4択空所文法 | – |

| 6 | 英作文(グラフ、Email) | – |

| 7 | 英作文(描写、解釈) | – |

長文読解2題、文法・語彙問題・発音、和文英訳、自由英作文といったバラエティに富んだ問題がが出題されます。

法学部の問題は非常に量が多いため「情報処理能力が早く類推力がある人を求めている」問題であることが分かります。

日頃から論理を軽視せずに、

なぜ間違えたのか?なぜこのように言えるのか?となぜを考え、

主張と根拠を意識することに取り組みましょう。

早稲田法学部の英語は何点取れば良いのか?というのは皆が気になる話題となります。

合格最低点と平均点から大体どれくらい取れば良いのか?というのは予測することはできます。

早稲田大学法学部の合格最低点は、60%前後になっています。

点数は標準化されていますので、素点計算ではもう少し点数を取る必要があるでしょう。

| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 (%) |

|---|---|---|---|

| 2023 | 150 | 90.25 | 60.17 |

| 2022 | 150 | 89.895 | 59.93 |

| 2021 | 150 | 90.295 | 60.20 |

| 2020 | 150 | 90.295 | 60.20 |

| 2019 | 150 | 92.745 | 61.83 |

| 2018 | 150 | 91.745 | 61.16 |

早稲田法学部の英語の素点ベースでの平均点は50%程度です。

| 年度 | 点数 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2023 | 28.173 | 46.955% |

| 2022 | 26.844 | 44.740% |

| 2021 | 27.987 | 46.645% |

| 2020 | 27.736 | 46.227% |

| 2019 | 30.474 | 50.790% |

| 2018 | 33.338 | 55.563% |

早稲田法学部の平均点はどの科目も50%くらいが平均です。

ここまでの内容を考慮すると、42点(70%)程度は素点で取る必要があるでしょう。

それでは、設問ごとの早稲田法学部の英語の配点を見ていきましょう。

ただし、ここからは公表されている部分ではないので、

予想になりますので、ご注意ください。

| 大問 | 種類 | 配点 | 難易度 |

|---|---|---|---|

| 1 | 長文問題 | 16~18 | ★★★ |

| 2 | 長文問題 | 16~18 | ★★★ |

| 3 | 文法句動詞問題 | 各1点 | ★ |

| 4 | 表読み取り or 4択文法 |

各1点 | ★ |

| 5 | 正誤問題 | 各1点 | ★ |

| 6 | 4択空所文法 | 各1点 | ★★ |

| 7 | 英作文(グラフ、Email) | 3,4点 | ★★ |

| 8 | 英作文(描写、解釈) | 6~8点 | ★★★★ |

早稲田大学法学部に合格するためには、長文と作文が合格の鍵になります。

大体その大問だけで50点近くの点数になっています。

ここでの点数がどれだけ取れるかが、合格に大きく関わってきます。

文法問題は早く正確に解き切れるようになる実力が必要です。

また、早稲田法学部の長文問題を30分以内で読み解けるようになるには、

かなりの速読速解力が必要ですので、

入念に過去問に取り組むようにしてください。

| 大問 | 種類 | 難易度 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1 | 長文問題 | ★★★ | 25~8分 |

| 2 | 長文問題 | ★★★ | 25~8分 |

| 3 | 文法句動詞問題 | ★ | 3分 |

| 4 | 表読み取り or 4択文法 |

★ | 3分 |

| 5 | 正誤問題 | ★ | 3分 |

| 6 | 4択空所文法 | ★★ | 5分 |

| 7 | 英作文(グラフ、Email) | ★★ | 10分 |

| 8 | 英作文(描写、解釈) | ★★★ | 10分 |

それでは、ここから具体的に早稲田大学法学部の英語の対策を見ていきましょう。

毎年超長文読解問題が2題出題されています。

超長文を読破するためには無闇に多読をするのではなく精読を重視して、文章内の筆者の主張をとる訓練をしてください。

筆者の主張をとるのに1番効果的なのは、パラグラフを要約する訓練です。

残念ながら、たくさん読むだけでは英語はできるようになりません。

パラグラフごとにどのようなことを言っているのかをまとめる訓練をしていきましょう。

当塾では、このような要旨要約問題の訓練をかなり積んでいきます。

そのため、ACADEMIAの塾生はこうした論旨要約問題が大得意です。

また、筆者の主張を問われる問題は、

主張問題は根拠の場所を見つけるだけの単純な内容一致よりも点数が高いです。

そのため、確実に点数を取れるようにしてください。

早稲田大学法学部の英語の問題の種類は多岐にわたっています。

特に段落要旨問題、内容不一致問題は頻出なので、できるようにしていきましょう。

| 問題形式 | 難易度 |

|---|---|

| 段落要旨問題 | ★★★★ |

| 内容一致 | ★★ |

| 内容不一致 | ★★★★ |

| 語句言い換え | ★ |

| 筆者の主張 | ★★★ |

| 発音 | ★ |

近年は出題がありませんでしたが、例年出題のある形式ですので、必ず対策をしておいてください。

選択肢12個の中から8つが答えになります。この選択肢をどのように選んでいくかが合格点を取るための肝になります。

論旨がとれていれば本文で確認をしなくても間違っている!といえる選択肢も多いので、

筆者の主張をとる訓練をしてください。

パラグラフを読む際に、どこが筆者の意見になっているのか?を意識して読むようにしてください。

漠然と読むのではなく、筆者の主張となりやすい下記表現は要注意です。

パラグラフリーディングのストラテジーはパラグラフのルールをわかりやすく伝えてくれているので、

この辺りの知識がない人は、読んでおくと良いでしょう。

長文問題の定番問題です。

内容一致問題であれば、すぐ解ける問題ですが、内容不一致問題は処理に時間がかかります。

文章のいろいろなところに、チェックすべき点があるので、それを探して確かめることが大切です。

選択肢はそんなに難しくないのですが、、

どれだけ早く答えを出せるかがポイントです。

予め選択肢の固有名詞など読解のヒントになる単語をチェックして、、

本文を読みながらチェックした単語の意味を確認していくように読んでいくのがよいです。

単純な単語のテストではありません。

文中に当てはめてみてその単語が持っている意味を優先させて解きましょう。

ただし、英検1級レベルの単語、表現を知っていればかなり有利になることも間違いありません。

余裕のある受験生(偏差値70水準)は、やっておくのをおすすめします。

段落ごとの要旨ではなく、文章全体のパラグラフから筆者の主張をとります。

単純に文章の一部に書いてあったから答えとなるわけではなく、論旨を掴んでいく練習をする必要があります。

[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]苦手な人が多い問題ですが、主張がどのような部分に現れるのかを意識していくことで合格水準まで持っていくことが可能です[/word_balloon]この問題ができたかどうかで、読みが成功したかどうかがわかります。

問題自体は読めていれば難しくはないのですが、

この問題で迷ってしまう人は、文章を読みながらまとめる癖をつけていきましょう。

発音問題、アクセント問題は、普段から音読を重視した勉強をしているかを問われています。対策はセンター試験のレベル感で問題ありません。

[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]20年以降はアクセントが出ないので別途対策が必要だね![/word_balloon]権利と人権、表現の自由と規制、大規模スポーツ大会の功罪など考えさせられる法学的なテーマが多いですね。それ以外ですと、社会論、経済論が頻出です。また、タイトルを見てわかる通り対比が出題されやすい傾向があります。

今と昔などの時間軸での対比、貧富の差、功罪など、対比を使い論を展開していくのでパラグラフ数が増える傾向があります。

現在では大問1,2とも評論文ですが、

過去には2000wordを超える小説が出題されたこともあるので余裕のある学生は、過去年度に戻って小説の問題をといておいた方がよいでしょう。小説問題と評論問題では読み方が異なるので、その違いに入試当日対応していくのは対策なしでは至難の業です。

国際教養学部の問題も早稲田法学部に非常に似ているので相互交換が可能です。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/kokkyo/wkokkyou-english/"]

早稲田大学法学部の文法問題は、

聞かれている知識自体はそこまで難しいものではないのですが、

下記のような形式で急に出てきたりなどしますので要注意です。

正誤問題は、文法の’知識’があるだけでは太刀打ちできません。

正誤問題に焦点をあてた練習を繰り返し経験値を貯めておくことが大事です。

一般の文法書を1冊終えたあとに正誤問題の本を解き、間違えを警戒する力をつけましょう。

選択肢の中にALL CORRECT(間違いなし)が加わっているため難易度が高いです。

自信を持って答えることができないと全問失点ということも考えられますので、

何冊か正誤問題を解いてどのように見たらよいのかを確認しておきましょう。

早稲田の社学と傾向が似ているので、社学を受けない人でも社学の問題を解いてみると良いでしょう。

ただし、難易度は社学の方が高いので、

法学部の過去問手持ちの参考書が一通り終わった人のみでOKです。

文法選択問題は、4つの選択肢のなかで1つだけ入ることができない選択肢を選ぶ問題です。

文全体の意味や後の形ををみて論理的に解きましょう。

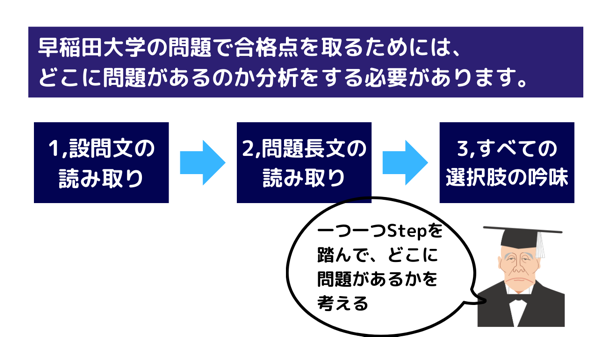

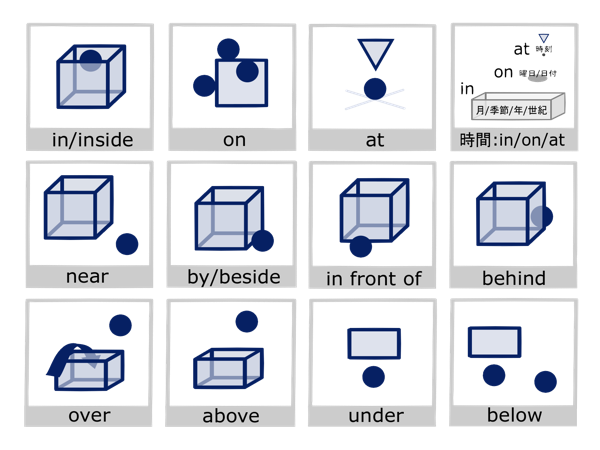

前置詞、副詞補充問題は、100語程度の文中にある空欄に前置詞や副詞をいれる問題です。

正誤問題とも絡んでくる前置詞ですが、

前置詞はイメージで覚えることが大事です。

基本動詞を使った句動詞を覚えたり、前置詞をイメージで覚えておくと、

熟語やイディオムも丸暗記する必要がなく、ここの大問での正解率もグッとあがります。

和文英訳が、以前はでていましたが、近年はあまりでていません。

過去年度のは非常に基礎的な問題ですので、早稲田大学法学部を目指す生徒であれば満点は狙いたい問題。

和訳の基本はアウトプットの繰り返しと添削になります。

早稲田法学部では、指定語句がありますのでその場で自分で英訳できる力が求められます。

ここができなければ、次の大問の自由英作文は歯がたちません。

また整序問題も出題される場合があります。日頃から文構造を意識して文章を読むことと、動詞の語法や熟語を知っている必要があります。

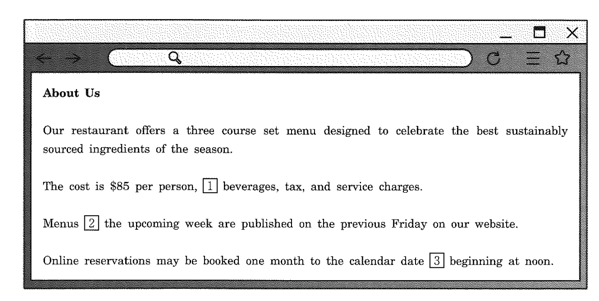

以前は自由作文は80 語程度の自由英作文の問題(与えられたテーマに関して、自分の意見を1~2つの理由を添えて述べる)というのが通例出ていた問題ですが、

ここ数年はイラストの描写をするのが問題となっています。

Write a paragraph in English explaining what this image means to you. というのが設問です。

絵の描写だけではなく、解釈もセットで説明ができるかどうかがポイントになります。

どちから一つだけではなく、描写をして、解釈まで描けるように練習をしておくと良いでしょう。

何個か例をpintarestから引っ張ってくるので、考えてみましょう。

作文対策第一歩としてなんとしても伝えたいのが’正しい’英文が書けるようになることです。難しい言葉を使う必要はなく、ミスのない中学生レベルの簡単でシンプルな英語で書けるよう練習しておく必要があります。

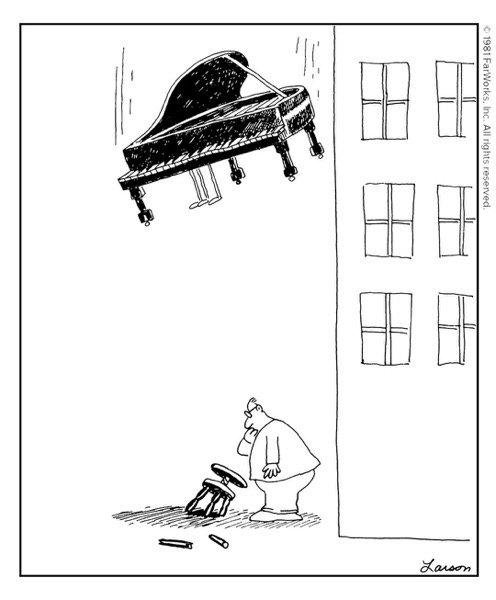

早稲田大学法学部では例年自由英作文以外に作文が出題される場合があります。

近年だと2017年グラフ説明、2018年グラフ説明、2019年描写説明。特にグラフ説明問題については、1センテンスなので問題のレベルは高くはありませんが、棒グラフや、円グラフなどを読み慣れている必要があるでしょう。

当塾で使用している早稲田大学法学部に合格へ必要な参考書を紹介します。もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

参考書だけでの独学での合格はかなり難しく、初学者の場合は指導なしでやってしまうと下手な癖が付く可能性が高いです。下手な癖がつくと、その癖を治すのに手一杯で結局志望校に受からないというケースが多くなっています。浪人しても成功しない人はこの辺りに理由があります。

ご心配な方は一度カウンセリングを受けて見ると良いでしょう。カウンセリングはこちらからどうぞ。

当塾で使用している早稲田大学法学部に合格へ必要な参考書を紹介します。

もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。

参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。

闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、

1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

では、具体的に参考書をみていきましょう。

下記長文問題集をやっておくと良いでしょう。

The rules4は3よりもやや難しいので、

ある程度長文に慣れた後でThe Rules4やってください。

長文の練習用としては、下記TopGradeも良いです。

要約問題の練習もできます。

その他早稲田レベルの英語長文についてはこちらで解説していますので、確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/english-waseda-chobun/"]

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として法学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学法学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

ページ目次早稲田大学人間科学部の英語の対策早稲田大学人間科学部の英語全体概観早稲田人間科学の英語は何点取れば良いのか?早稲田人間科学部の合格最低点早稲田人間科学部の長文問題の対策正誤問題の対策はどうすればよいのか?早稲田人間科学部英語の正誤問題の対策早稲田人間科学部英語の前置詞問題の対策早稲田人間科

このブログでは、早稲田大学人間科学部の英語に関する入試対策(出題傾向と勉強法)をご紹介していきます。 基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説!

本ブログ記事は早稲田大学人間科学部の英語についての対策についての記事になります。

早稲田大学人間科学部の配点や合格最低点他の科目についてはこちらのページをご覧ください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/kango/keio-kango-profile/"]

外国語:50/150点 時間90分

国語or数学:50/150点

地歴or理科:50/150点

| 大問 | 種類 | 問題数 |

|---|---|---|

| 大問1 | 長文問題 | 25問 |

| 大問2 | 前置詞問題 | 15問 |

| 大問3 | 正誤問題 | 10問 |

180~280の短い長文問題8題と正誤問題と前置詞問題が出題されます。

総英文量は 2500字を超えます。

他の科目は他の早稲田大学と比べるとやや簡単めなので、

この英語ができるかどうかが合否に影響してくるでしょう。

早稲田人間科学部の英語は何点取れば良いのか?というのは皆が気になる話題となります。

合格最低点と平均点から大体どれくらい取れば良いのか?というのは予測していきます。

早稲田大学人間科学部には、

人間環境学科、健康福祉学科、人間情報学科と3つの学科がありますが、

合格最低点は、

となっています。

| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|---|

| 2023 | 150 | 87.40 | 58.3% |

| 2022 | 150 | 88.5 | 59.0% |

| 2021 | 150 | 87.620 | 58.4% |

| 2020 | 150 | 89.0 | 59.3% |

| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|---|

| 2023 | 150 | 85.72 | 57.1% |

| 2022 | 150 | 85.5 | 57.0% |

| 2021 | 150 | 85.601 | 57.1% |

| 2020 | 150 | 86.4 | 57.6% |

| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|---|

| 2023 | 150 | 86.92 | 57.9% |

| 2022 | 150 | 87.0 | 58.0% |

| 2021 | 150 | 85.616 | 57.1% |

| 2020 | 150 | 88.5 | 59.0% |

早稲田人間科学部の素点ベースの平均点は、30点程度になっています。

| 年度 | 配点 | 英語合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|---|

| 2023 | 50 | 30.004 | 60.0% |

| 2022 | 50 | 29.664 | 59.3% |

| 2021 | 50 | 29.061 | 58.1% |

| 2020 | 50 | 25.083 | 50.2% |

平均点は30点程度ですが、

頑張って40点(80%)近く取れるようになると合格にかなり近づきます。

早稲田人間科学部は問題数と得点数が一致しているので、

1問1点と考えて良いでしょう。

| 大問 | 配点 | 難易度 |

|---|---|---|

| I | 25点 | ★★ |

| II | 15点 | ★★★★ |

| III | 10点 | ★★★ |

早稲田大学の前置詞問題は15点あって、人間科学部で合格するためには、

ここで点数をどれだけ落とさないかが重要なポイントになってきます。

残念ながら、年々難しくなっており、

一般的な英語の参考書や、熟語だけで合格点を取るのが難しくなっています。

下記のような英語の前置詞専用の参考書や、

英語の辞書で高頻度の前置詞(on, in, of, at, for, to, by, withなど)を調べて覚えるのが重要です。

短い長文問題8題

人間科学部という学部の特性上文系理系の文章問わず出題されます。

自然科学系の文章も出題されるので、苦手な人は過去問をやりこんでください。

また人間科学部の特徴として、

Facebookやtwitterなどを使った現代的なトピックや最近の研究結果を元にした論文が出題されています。

自分での勉強時に一般的な長文頻出のテーマを扱うだけではたりません。

日頃から英字新聞を読んだりしたり、

定期的にネットサーフィンで英語のサイトを覗いてみたりして流行りのトピックを見てみるとよいでしょう。

早稲田大学人間科学部の長文問題は、「短いので簡単!」と思いがちですが、、

実際は解答根拠を見つけても読み取りを間違えてしまうことが多く間違えることが多々あります。

また、選択肢の中に「All of the Above」という選択肢も含まれていますので、

それが難しくする原因でもあります。

早稲田人間科学部で合格点を取るためには、

丁寧な原因分析が必要不可欠です。

多くの受験生が、マーク形式だからと言って丁寧にリーズにングをすることができていません。

早稲田大学人間科学部で合格点を取りたいのであれば、、

自身が長文を読んだ中で、どこに問題があったのかを原因分析していく力が必要不可欠です。

多くの場合、

2の問題文となる英語長文の読み取りで失敗してしまっている場合が多いので、、

どのように間違えているのか?答えと照らし合わせながらできるようにしてください。

生徒一人一人が原因分析をして、問題を解けるようになるために、原因分析の方法を0から指導しています。

なぜならば、そのような原因分析をして考える力が、将来的にも役立つ力としてあるからです。

早稲田大学人間科学部の長文問題の特徴として、読解の際の特徴は上記に書いたとおりです。

続いて、問題を解く際に大事なポイントは正誤問題ですね。

人間科学部の正誤問題が解きづらいポイントとしては、選択肢の中に”none of the above”が含まれることです。

この”none of the above”が含まれるため全ての選択肢を厳密に解答の根拠を探していかなければいけません。

論理的に読んで選択肢が削れることもありますが、基本的には全て本文内で書いてある部分を見つけて答えないと正しい答えには到達しません。

探す時間は、論理的に読んだとしても削れないのであれば探す時間を削るのではなくて

論旨を追う時間を削っていきましょう。

パラグラフ自体が少ないので、

具体的な例に惑わされず早急に論旨をとって、答えの根拠を取っていきましょう。

文法の正誤問題は他学部に出題されるものと比べると標準的なものなのです。

英作文の練習を普段からしている学生にとっては問題がないかと思います。

苦手な生徒は早い段階で、門脇の正誤問題をやっておくと良いでしょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/kadowaki-english/"]

空欄のある単文に適切な前置詞を入れていく問題です。

この問題はかなり難度が高い!

最低限この問題を解く前提として熟語は完璧になっている必要があります。

また加えて、前置詞をただ記号として覚えているだけではなくて、

前置詞を上記のようなイメージとセットで覚えおく必要があるのです。

これができていないと、、

わからない熟語がきた瞬間に思考停止=答えられないとなって不合格一直線。

こうした事態を防ぐには、

普段の勉強時から前置詞とイメージをセットで覚えておくと良いでしょう。

具体的にどのような参考書が良いのか?をこちらの記事でお伝えします。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/jinka/waseda-ningenkagaku-preposition/"]当塾で使用している早稲田大学人間科学部に合格へ必要な参考書を紹介します。もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

では、具体的に参考書をみていきましょう。

下記長文問題集をやっておくと良いでしょう。

The rules4は3よりもやや難しいので、

ある程度長文に慣れた後でThe Rules4やってください。

その他早稲田レベルの英語長文についてはこちらで解説していますので、確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/english-waseda-chobun/"]

参考書だけでの独学での合格はかなり難しく、初学者の場合は指導なしでやってしまうと下手な癖が付く可能性が高いです。下手な癖がつくと、その癖を治すのに手一杯で結局志望校に受からないというケースが多くなっています。浪人しても成功しない人はこの辺りに理由があります。

ご心配な方は一度カウンセリングを受けて見ると良いでしょう。カウンセリングはこちらからどうぞ。

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として人間科学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学人間科学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

ページ目次慶應義塾大学総合政策学部の英語の対策慶應総合政策学部の英語の全体概観/傾向総合政策の英語で何点取れば良いのか?【慶應総合政策の英語】合格最低点【慶應総合政策の英語】平均点【慶應総合政策の英語】配点予想【慶應総合政策の英語】問題の見極めが肝心【慶應総合政策】時間配分は?【慶應総合政策】設問別

慶應総合政策学部に入学したい生徒の皆さん、入試に向けて英語の勉強法を考えていることと思います。本文では慶應総合政策学部の英語試験の特徴や対策について解説しています。

長文3題で約3000語の英文が出題されるので、単語力や構文力、論理的思考力が必要となります。

まず慶應総合政策学部の英語試験の概要と目標点を押さえてから、

参考にしていただければと思います。

皆さんの慶應総合政策学部合格を心より願っています。

[toc]| 大問 | 種類 | 語数 |

|---|---|---|

| I | 長文問題 | 約700語 |

| II | 長文問題 | 約700語 |

| III | 超長文問題 | 約1500語 |

長文問題が3題出題されて、全部で約3000語程度の文章が出題されます。

結論からいうと、

取れるようにしておきましょう。

総合政策学部では、さまざまな受験形式で受験ができますが、

ここでは下記形式に絞って合格最低点を掲載します。

外国語200点、小論文200点の合計400点で計算します。

| 年度 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2023 | 257 | 64.3% |

| 2022 | 260 | 65.0% |

| 2021 | 248 | 62.0% |

| 2020 | 246 | 61.5% |

外国語100点、数学100点、小論文200点の合計400点で計算します。

| 年度 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2023 | 268 | 67.0% |

| 2022 | 275 | 68.8% |

| 2021 | 267 | 66.8% |

| 2020 | 246 | 61.5% |

2014年までは科目ごとに合格最低点を記載してくれていたので、参考にしましょう。

*2013,2014の点数については、1次審査(足切り)基準点になります。

2015年までは問題形式が長文2題形式となっていて若干異なります。

| 年度 | 点数 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2014(*) | 96 | 48.0% |

| 2013(*) | 108 | 54.0% |

| 2012 | 124 | 62.0% |

| 2011 | 108 | 54.0% |

| 2010 | 108 | 54.0% |

| 2009 | 120 | 60.0% |

| 2008 | 155 | 77.5% |

| 2007 | 120 | 60.0% |

| 2006 | 126 | 63.0% |

2015と2016年は合格者平均点まで公表していますよ

![]()

| 年度 | 点数 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2016 | 134 | 67.0% |

| 2015 | 142 | 71.0% |

かなり難しい総合政策の英語ですが、当塾で英語が得意な子であれば満点近くの点数を取ってきているのが実際のところです。

データを見ると合格最低点が低い年もありますが、、、7割程度では小論文で落とされる可能性が高いので、英語で安定して点数を取れるようにしてください。

確定情報は大学側から出てないので要注意

一番有力な点数の配点としては、下記です。

空欄補充3点+内容一致+主旨判定問題4点

慶應総合政策学部の英語の問題は、

難しい問題はものすごい難しくて時間内に解くのは、

学生レベルでは難しい問題や、単語的にほとんどの人ができない問題も含まれています。

| 大問 | 種類 | 時間配分 |

|---|---|---|

| I | 長文問題 | 25分 |

| II | 長文問題 | 25分 |

| III | 超長文問題 | 45分 |

最後の長文は長さも長く難しいので、集中して解くようにしてください!

![]()

設問数は、大問ごとに下記となっています。

大問1,2は空欄補充10問、内容一致5問、

大問3は空欄補充20問、内容一致10問

空欄補充は苦手な人の多い問題ですが、

超難関SFCの問題であっても基本的な考え方は変わりません。

空欄補充を解くときに1番大事なのは、

文法的、前後の単語とのつながりを考える視点です。

超難関なSFCであってもものすごい簡単な熟語が解答のヒントになっていたり、

5文型が隠されていて、それがヒントになっているケースも多々あります。

これまでに多数の生徒を指導してきましたが、

できてない生徒というのは、

このような文法的に文章を処理するのが苦手なケースが多いので、注意してください。

内容一致問題は、下記のような形式となっています。

解くべきパラグラフを指定しているのか文章全体からのパターンと2つの形式があります。

パラグラフをしている形式の方が解きやすいので、先に解いた方が良いでしょう。

![]()

目標得点が、160点程度だとすると、内容一致は基本的に落とせませんね・・・・

慶應大学SFCの超長文が読めて解けるようになるためには、下記の3つの力が必要です。

どれか一つでも抜けていた場合は合格するためには、不十分です。

第1の壁

第2の壁

上記2つがあってようやく文章の内容がわかり、ある程度の点数を取ることができます。

![]()

SFCに絶対に入りたいと思っていて、

8割取ろうと思ったら英検1級までの単語は絶対に覚えた方が良いです。

基本的には語彙力=英語力です。

なので、語彙力がない人は大至急覚えるようにしてください。

とはいえ、いきなり英検1級の単語帳から覚えるのは非効率です。

まずは、英検準1級レベルまでの語彙を覚えられるようにしてください。

おすすめは『単熟語EXシリーズ』です。

[itemlink post_id="21880"]さらなる難単語帳についてはこちらで紹介しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/syagaku/waseda-syagaku-english-tangocho/"]また、熟語(piece of cakeのような)や句動詞(get onなど)が問われます。

この辺りの表現は、『上級志向の英語フレーズ Essential 』で熟語を

『ランク順英熟語』のような句動詞のイメージを載せている教材でやっていくと良いでしょう。

[itemlink post_id="22950"] [itemlink post_id="22951"]構文把握をつけていくのは、SFCや難しい英語を読む上では絶対に必要です。

英語をなんとなく読む癖がある人は、絶対に英語はできるようになりません。

1単語1単語文章の中でどのような品詞になって使われているのかを考えることで、

文章が読めるようになってきます。

構文把握をつけるためにおすすめなの教材は、下記3点です。

この3つの教材を完璧にこなすことができたら、(文法的には)どのような文章も読むことができます。

河合の模試では偏差値70はいきます。

早慶に合格するには偏差値70はスタート地点です。

![]()

そのほかにも早慶レベルの英文解釈書はあり、こちらで紹介しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokei-englishinterpretation/"]

1文を難なく読めるようなレベルになったのであれば、

続いて必要なのが文章と文章のつながりを考えることができる力です。

文章は1文単位で成り立っているわけではなく、つながりで成り立っています。

つながりからパラグラフが構成されて、

そのパラグラフの中で一つ言いたいことがあるのです。

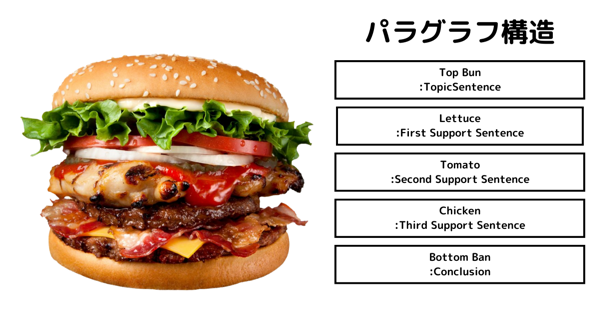

NewCastle大学の記事にこれから論文を書く人向けにパラグラフの説明があったので、紹介しておきます。

A common piece of advice is ‘one point per paragraph’. This can be a little hard to put into practice – what counts as ‘a point’? The whole assignment could be said to be making a point, and each sentence also makes a point. Another way to think of it is that a point in this sense is a statement of argument or observation that contributes a significant and essential step in your whole structure, without which your conclusion will be weakened. A point like this can’t stand on its own without being further unpacked with evidence, explanation, interpretation etc, which is the job of the rest of the paragraph. You should be able to get the overall gist and structure of an academic text by just reading the first line of each paragraph.

出典:”Paragraphing

Find out how to structure an academic paragraph.”from Newcastle University

つまり、パラグラフにはいろいろ言いたいことが書いてありますが、

段落で言いたいこと(トピックセンテンスとも言う)を

何かしらの形で支えていることに気づいていかないといけないのです。

そして、その言いたいこと+支えている部分で一つのパラグラフを構成しています。

よく言われる例えとして、「ハンバーガー」があります。

パラグラフで言いたいことをつかむと言うのは、

このハンバーガー全体を見て、細かい部分にとらわれずに

これは、チキンバーガーだ!

![]()

ということをわかるということです。

下記二つのトレーニングが必要です。

当塾では、上記二つのトレーニングを行っていますが、

行った生徒は何を言いたいのか?というのが、

確実にわかるようになってSFCの問題でも正答率が上がってきています。

慶應大学SFCの英語長文は、最近のニュースがテーマになって文章が作られることが非常に多いです。

そのため、昨今のニュースについてはある程度習熟しているのが望ましいです。

時事的な話題ももちろんですが、それ以外にもAIや自動運転技術についてといったテクノロジー分野や

環境の社会への影響など文系理系に関わらずさまざまな知識を入れていく必要があるでしょう。

参考書としては、『ロゴフィリア』『テーマ別英単語 ACADEMIC』『これからの英単語』がおすすめです。

まずは学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、慶應義塾大学専門として総合政策学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、慶應義塾大学総合政策学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。

学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

ページ目次慶應義塾大学環境情報学部の英語の対策慶應環境情報学部の英語の全体概観/傾向環境情報の英語で何点取れば良いのか?【慶應環境情報の英語】合格最低点【慶應環境情報の英語】平均点【慶應環境情報の英語】配点予想【慶應環境情報の英語】問題の見極めが肝心【慶應環境情報】時間配分は?【慶應環情報】設問別の

慶應義塾大学環境情報学部を目指す方のために、英語試験の対策のポイントを解説します。

環境情報学部の英語試験は、難易度が高く知られています。

しかし、傾向を把握し、計画的に対策を進めることで、高得点を狙うことが可能です。

慶應環境情報学部の英語試験対策の全体像を理解していただける内容となっています。

ぜひ最後まで読んで、試験対策の参考にしてください。

[toc]まず最初に、環境情報学部の英語試験の基本情報を整理しましょう。

英語の配点は、学部試験全体の半分を占めます。

一見長い試験時間ですが、

意外と時間に対して問題量が多いため、解答スピードが求められます。

| 大問 | 種類 | 語数 |

|---|---|---|

| I | 長文問題 | 約700語 |

| II | 長文問題 | 約700語 |

| III | 超長文問題 | 約1500語 |

試験の形式は、3題の長文読解問題です。1題目と2題目がそれぞれ600語程度、3題目が1,000語を超える大問となっています。文章量が多いため、限られた時間内での読解スピードが求められています。

難関国公立大学並みの高度な語彙力が必要とされます。日頃の語彙学習が解答スピードに大きく影響します。

空所補充では微妙なニュアンスの違いから適語を選ぶ力が問われます。内容一致問題は文章の論旨把握力が求められます。

環境や情報技術など、学部の専門性を反映した話題が出題されるケースが多く見られます。事前の知識が解答の速度に影響します。

結論からいうと、

取れるようにしておきましょう。

環境情報学部では、さまざまな受験形式で受験ができますが、

ここでは下記形式に絞って合格最低点を掲載します。

外国語200点、小論文200点の合計400点で計算します。

| 年度 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2023 | 246 | 61.5% |

| 2022 | 234 | 58.5% |

| 2021 | 248 | 62.0% |

| 2020 | 246 | 61.5% |

外国語100点、数学100点、小論文200点の合計400点で計算します。

| 年度 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2023 | 246 | 61.5% |

| 2022 | 238 | 59.5% |

| 2021 | 267 | 66.8% |

| 2020 | 246 | 61.5% |

2014年までは科目ごとに合格最低点を記載してくれていたので、参考にしましょう。

*2013,2014の点数については、1次審査(足切り)基準点になります。

2015年までは問題形式が長文2題形式となっていて若干異なります。

| 年度 | 合格最低点 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2014* | 108 | 54.0% |

| 2013* | 100 | 50.0% |

| 2012 | 140 | 70.0% |

| 2011 | 102 | 51.0% |

| 2010 | 118 | 59.0% |

| 2009 | 114 | 57.0% |

| 2008 | 135 | 67.5% |

| 2007 | 138 | 69.0% |

| 2006 | 122 | 61.0% |

2015と2016年は合格者平均点まで公表していますよ

![]()

| 年度 | 合格者平均 | 得点率 |

|---|---|---|

| 2016 | 140 | 70.0% |

| 2015 | 127 | 63.5% |

かなり難しい環境情報の英語ですが、当塾で英語が得意な子であれば満点近くの点数を取ってきているのが実際のところです。データを見ると合格最低点が低い年もありますが、、、7割程度では小論文で落とされる可能性が高いので、英語で安定して点数を取れるようにしてください。

確定情報は大学側から出てないので要注意

一番有力な点数の配点としては、下記です。

空欄補充3点+内容一致+主旨判定問題4点

慶應環境情報学部の英語の問題は、

難しい問題はものすごい難しくて時間内に解くのは、

学生レベルでは難しい問題や、単語的にほとんどの人ができない問題も含まれています。

| 大問 | 種類 | 時間配分 |

|---|---|---|

| I | 長文問題 | 25分 |

| II | 長文問題 | 25分 |

| III | 超長文問題 | 45分 |

最後の長文は長さも長く難しいので、集中して解くようにしてください!

![]()

形式、対策方法は総合政策とほとんど同じです。

そのため、総合政策に記載事項を詳しくは確認ください。

SFCで必要な長文の読み方、参考書など解説しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/sougouseisaku/ksou-english/"]

最新年度までの入試のテーマを分析すると下記のようになっています。

お伝えしている通りにテクノロジーが圧倒的に多いですね。

慶應環境情報に合格するためには、テクノロジー分野の理解が必要不可欠だということがわかります。

特に近年の出題傾向を見ていると3題の中で1題はテクノロジー分野の話題になっています。話題になっていることがつかみやすいので、必ず対策をしておきましょう。

| 年 | テーマ | 主要カテゴリー | 細分化カテゴリー |

|---|---|---|---|

| 2023 | ロビンフッドを再考する | 社会・文化 | 歴史/文化 |

| 2023 | スタートアップの魂 | エコノミー | スタートアップ/ビジネス |

| 2023 | 3Dプリンターは新しい考え方を与えてくれる | テクノロジー | 3Dプリンティング/イノベーション |

| 2022 | より良い都市を作る: 国の都市政策が重要である理由 | エコノミー | 都市計画/政策 |

| 2022 | なぜ多くの国が南極を欲しがるのか | 社会・文化 | 地政学/環境 |

| 2022 | 増強現実と監視社会 | テクノロジー | 増強現実/プライバシー |

| 2021 | 注意力はリソースでなく、世界に生きる方法である | 倫理・心理 | 心理学/哲学 |

| 2021 | 倫理的な技術を作る実用的なガイド | テクノロジー | 倫理/テクノロジー |

| 2021 | ビジネスはアメリカの教育を改善する必要がある | エコノミー | 教育政策/ビジネス |

| 2020 | 数学の授業で子供は指を使うべき | エコノミー | 教育/心理学 |

| 2020 | ダイスレクシアの逆説 | 倫理・心理 | 教育心理学/健康 |

| 2020 | 歩行者と自動運転車の未来 | テクノロジー | 自動運転車/交通 |

| 2019 | 機械翻訳の限界 | テクノロジー | 人工知能/言語 |

| 2019 | ストレス予期が認識能力を低下させる | 倫理・心理 | 心理学/健康 |

| 2019 | 最適なオフィスエコノミー | 経済 | 経済/労働環境 |

| 2018 | 人間になりすますロボット | テクノロジー | 人工知能/ロボティクス |

| 2018 | 脳刺激がマウスの攻撃性を高める | テクノロジー | 脳科学/行動 |

| 2017 | バイオ燃料の未来はトウモロコシではない | 環境 | 代替エネルギー |

| 2017 | 自動運転車の道徳的ジレンマ | 倫理・心理 | 道徳倫理/テクノロジー |

| 2016 | 人間の脳はコンピューター | テクノロジー | 人工知能/脳科学 |

| 2016 | ファインマン賞受賞者へのインタビュー | テクノロジー | 科学賞・業績 |

| 2016 | 人型ロボットは実現しない | テクノロジー | ロボティクス |

| 2015 | 「デジタル・ゲリマンダー」の危険性 | 社会・文化 | デジタル社会/政治 |

| 2015 | 言語の消滅による損失 | 社会・文化 | 言語・文化 |

| 2014 | 地球温暖化を感じさせるには | 環境 | 気候変動 |

| 2014 | 産業革命と現代 | 産業・技術 | 史 |

| 2013 | パーソナライズ機能についての考察 | テクノロジー | インターネット/データ解析 |

| 2013 | オープンソースを利用した医療機器の可能性 | テクノロジー | 医療テクノロジー |

| 2012 | 遺伝子工学技術応用に関する倫理的側面 | 倫理・心理 | 生物倫理 |

| 2012 | ネット社会における「監視」 | 社会・文化 | プライバシー/セキュリティ |

| 2011 | 人の性格を判断する際の傾向についての考察 | 倫理・心理 | 人格心理学 |

| 2011 | 進化論的視点によるインターネットの影響についての考察 | 社会・文化 | 社会進化/テクノロジー影響 |

| 2010 | 経済学者と環境学者が見た現代社会の環境問題 | 環境 | 環境経済学 |

| 2010 | Civility(丁重さ,礼儀正しさ)の重要性についての考察 | 社会・文化 | 社会倫理/マナー |

| 2009 | バングラディシュの水供給事情と農業用水汚染の現状 | 環境 | 水資源/農業 |

| 2009 | 子供の能力と自信の成長に関する論文 | 倫理・心理 | 発達心理学 |

ARなど一部はすでに入試でも出題されていますが、

理解を深めておいた方がよいでしょう。

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 人工知能(AI) | 人間と同じような処理を行えるように再現したテクノロジーで、様々な業界で活用されています。 |

| 拡張現実(AR)と仮想現実(VR)技術 | これらの技術は、現実世界とデジタル空間の融合を進めています。 |

| スーパーアプリ | 一つのアプリ内で複数のサービスを提供することが可能となり、ユーザーの利便性を高めています。 |

| 5Gコネクティビティ | 新しいモバイルネットワーク規格であり、高速通信によるほぼリアルタイムでの相互通知を実現します。 |

| デジタル変革(DX) | デジタル技術を活用して生活を豊かにする取り組みで、AIやビッグデータなどの技術をより良いビジネス戦略のために活かすという取り組みが行われています。 |

| IoT(Internet of Things) | スマートフォンやパソコンだけでなく、あらゆるものをインターネットに接続する技術で、スマート家電やスマートスピーカー、自動運転車などが実用化されています。 |

| ローコード/ノーコード開発 | プログラムのソースコードを書かずに開発を行う手法やツールで、プログラミングの知識がゼロでも開発が可能です。 |

| サステナビリティとテクノロジー | 環境負荷の低い人工肉の開発など、地球に優しい未来を目指す技術が注目されています。 |

| メタバース | 現実世界とデジタル空間の融合が進み、新たなビジネスチャンスを生み出しています。 |

実戦形式で実力を測るには過去問題が不可欠です。過去問題を解くメリットは以下の通りです。

過去問は単に解いて終わりにせず、解説のチェックと解き直しを欠かさないことが大切です。

総合政策学部の過去問題も非常に似ているので、環境情報の過去問が終わったら演習をしていきましょう。

環境情報学部の小論文試験も難易度が高く、英語との併用対策が重要です。

小論文の過去問題を早い段階から解き始め、傾向を把握して対策を開始して、

論理的な文章構成とは何か?を理解して、それを英文の中でもいかしましょう。

英語学習の合間に小論文の作成練習も取り入れることで、

英語と小論文の両方の訓練効果を高めることができます。

このように、早い段階から小論文対策も視野に入れ、

英語との相乗効果を意識することが合格への近道です。

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から! 早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、慶應義塾大学専門として環境情報学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、慶應義塾大学環境情報学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。

学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

慶應義塾大学医学部 入試難易度: 4.0 私大の医学部の中でも最難関の医学部。それ故に出題される問題も難度が非常に高い。だが、基本を徹底すれば全く手に負えない問題は少ないです。 全体概観(90分/150点) 制限時間90分で記述問題を含めた長文問題3つ+自由英作文1つという構成になっています。時間は

入試難易度:![]() 4.0

4.0

私大の医学部の中でも最難関の医学部。それ故に出題される問題も難度が非常に高い。だが、基本を徹底すれば全く手に負えない問題は少ないです。

[toc]全体概観(90分/150点)

制限時間90分で記述問題を含めた長文問題3つ+自由英作文1つという構成になっています。時間は制限時間ギリギリになるため、緩急をつけた読解が必要です。例年問題傾向が異なるので、以下それぞれの問の番号はあくまで参考程度にしてください。

3題の長文問題

600~700字程度の長文が出題されます。出題されるテーマは学部の関係上自然科学、特に生命に関連した問題が出題されやすいです。ただし、自然科学系からのみ出題されるというわけではなく社会科学系のテーマも普通に出題されるので気をつけてください。また問題形式も、和訳問題、具体化説明問題、タイトル問題などほとんどすべての問題が出題されます。一般的な大学でよく出題される内容一致は出題されることは少なく、より思考力を必要とした問題が多くなっています。

慶應義塾大学医学部では、毎年和訳問題が出題されます。この和訳問題は問題文の日本語をそのまま英語に変換するという力が問われているわけではありません。そうした問題でしたら、長文の中で問う必要性はありませんね。長文の中で問われているということは、イコール本文の文脈の中で問題文を考えてくださいね。ということを出題者は意図しているわけです。まずこの点に注意しましょう。続いて、注意する点は単語の使い方ですね。慶應医学部では日本語特有の言葉が和訳するケースがあります。

例えば,2014年度では「甲斐性」が出題されました。この場合、甲斐性という言葉は英語に対応する言葉がありません。甲斐性=経済的に頼りになると頭の中で変換して、これをうまく説明できる英文を考えてみましょう。自分でどのような状況なのかを説明するための言葉を作らなければいけないというわけなのです。

慶應義塾大学医学部では学部の性質上科学論文や生命関連の評論文が多く、問題文の中身と同様に、単語も難しい長文が出題されます。こうした難単語に遭遇した際にはどのように対処すれば良いのでしょうか?ただ単純に単語を知っているかどうかを大学側が試すわけがありません。大学側はある程度学生が単語をわからないことを前提にしてどのように単語を推測することができるのか?を確認しているのです。

単語を推測するためには文章をつなげて読むことが必要不可欠です。つまり、大学側は受験生が文章をつなげて読むことができているかどうかを試しているといえるのですね。それではこの文章をつなげて読むとはどのようなことなのかというと、その秘密は英語の文章の成り立ちにあります。

英語をつなげてよめるようになるためにはまずはじめに、英語には1パラグラフ1メッセージという原則があるのはご存知でしょうか?

1つのパラグラフで1つだけ言いたいことがあるという原則です。1つのパラグラフは通常4~5文で成り立ちますよね?この文章全てが1つのメッセージを発するために存在していると考えるのです。この原則を応用して、先ほどの難単語の問題を考えていきます。4~5文あっても全部同じことを言っているということは、文章の方向性が同じということです。ただ、使われていることばまで同じではないので注意してくださいね。大学入試で出題されるのはプロのライターが書いた文章です。そんな文章が同じ単語でずーと同じことを言ってたらちょっとおかしいなってわかりますよね?ですから、同じことを説明する場合でも視点を変えて説明を加えなければいけないのです。

これが文章をつなげて読むということなのです。

2016年「気候変動による影響を回避するために」「スローリーディングへの回帰を求めて」「期待の判断基準は人によって異なる」

2015年「地球に衝突する可能性のある小惑星」「太陽エネルギーは世界を救うことができるのか」「外来種が地球の生物多様性を脅かす」

2014年「腐敗と戦う子供達」「人間の本質と遺伝子」「進化と親子関係」

2013年「教育と健康の関係」「医学における診断の歴史」「日米における年代の捉え方の違い」

2012年「世界的感染病と戦うために」「日本語と英語における伝聞情報表現の比較」

2011年「ステイーブ・ジョブズから学ぶ生き方」「REM睡眠について」「現代の子育ては甘くなったか?」

2010年「人間の感覚器官」「「人間の感覚器官」「ミツバチの失踪」

自然科学の学説を元にした論説文からの出題が多いですね。専門用語にある程度なれるという意味でも過去問以外にも少し難し目の文章を読んでみることをおすすめします。

80~100字で記入する自由英作文ややわかりづらいテーマのものもありますが、通常の自由英作文と同じ対策で構いません。中学レベルの英文を覚えて、和訳の訓練をして英作文の型を覚えて、過去問に取り組みましょう。

2016「ロボットに何を求めるか」

2015「無条件に買うことができたら何をするか」

2014「休暇を過ごす場所を選ぶ際の条件」

2013「親になった時の子育てにおける方針」

2012「何が自信を生み出すか」

2011「自転車のプラスとマイナス」

2010「あなたが出会った最高の教師」

http://hiroacademia.jpn.com/program/english-benkyo/