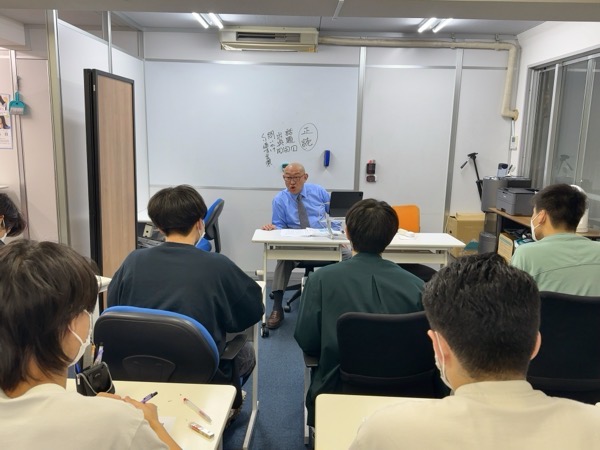

ヒロアカの冬期講習を受付開始 当塾では冬期講習の申し込みを先日より開始しています。 冬期講習のポイント 講習期間は【入塾金無料】 成果の出る勉強法を徹底伝授 【受験生】早慶各学部ポイントを絞って徹底指導 ヒロアカでは、早慶専門塾として各学部ごとの対策を行なっています。 冬期講習では最後の確認として、

当塾では冬期講習の申し込みを先日より開始しています。

ヒロアカでは、早慶専門塾として各学部ごとの対策を行なっています。

冬期講習では最後の確認として、各学部どのようにしたら、良いのか、今年度の予想も踏まえてお伝えしていきます。

1対1の個別での対策も行なっています。

受験学年以外の中学3年〜高校2年生は1対1の個別で個人の学力に合わせた個別のカリキュラムを作成して対策をしていきます。

詳しくはお気軽にお問い合わせください。