別のブログ記事にて慶應文学部でおすすめの辞書をお伝えしています。 英語が読めないのはほとんど単語のせいだから、、 辞書を持っていけば慶應文に受かるのは簡単!と思ってはいけません。 これまでの指導の経験上ほとんどの人が、 辞書の読み方、使い方を間違っています。 正直な話、、 慶應文学部の英語が配点の半

- …続きを読む

- 別のブログ記事にて慶應文学部でおすすめの辞書をお伝えしています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/keio-bun-dictionary/"]

英語が読めないのはほとんど単語のせいだから、、

辞書を持っていけば慶應文に受かるのは簡単!と思ってはいけません。

これまでの指導の経験上ほとんどの人が、

辞書の読み方、使い方を間違っています。

正直な話、、

慶應文学部の英語が配点の半分以上を握っており、

その英語の半分以上が和訳問題です。

つまり、

和訳問題をいかにして乗り切ることができるかどうかが合格の鍵を握るといっても過言ではありません。

つまり、

慶應文学部に合格するためには、和訳問題をできるようにしていく必要があるのです。

その和訳問題の出来を大きく握っているのが、辞典の使い方になります。

これまでに慶應文学部受験者を100人以上個別指導で見てきた経験から、

ちゃんと答えを導き出す人と導き出せない人の共通点があることに気づきました

このブログ記事では、

これまでの指導経験から慶應文学部に受かる人の使い方をお伝えしていきます。

[toc]慶應文に合格するための辞書の使い方とは?

多くの受験生が、

辞書はただ日本語の訳を見て引くだけ・・で終わっています。

ただ辞書を見て、日本語の部分を読めば良いと思っていないでしょうか。

残念ながら、辞書で訳出だけを読んでも、合格答案を生み出すことができません。

慶應文で合格するための辞書の使い方5つのポイント

辞書を見る上で色々とポイントはあるのですが、

その中から、重要な5つのポイントに絞ってみていきましょう。

例文まで読み込む

英語の辞書を使って、

ただ日本語の訳を見て、満足してないでしょうか。

単語の使い方を見るためには、

例文まで読むのは当たり前のことだ!と私自身は思っていたのですが、、

実はこれまで指導してきた多くの子が、

ただ日本語を見ているだけだったことに愕然としましたので、

こちらの情報も共有しておきます。

単語を調べたら必ず、例文を見て使い方を見ていきましょう。

もちろん、

今回の慶應文学部に限らず英語の学力をあげるのであれば、

英語の学力を上げるのに必要なのですが、

具体的に慶應文学部の問題を解く際にどう役立つのか見ていきましょう。

実際に過去問を使ってみてみます。

2019年和訳(2)をみてみると・・・

この問題はit(今回は、ペットとの会話が答えになる)の特定の難しさもあるのですが、

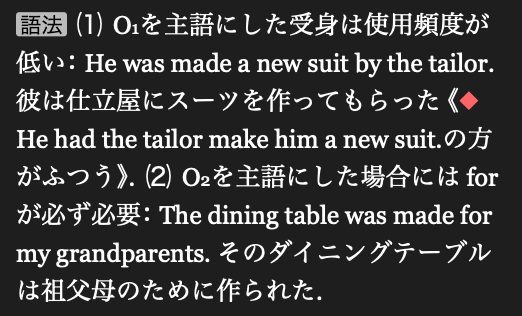

加えて、「allow」の使い方が問われた問題でした。

ジーニアスを見てみましょう。

allowの最初の方には「許す」という意味で下記が載っているのを理解できるでしょう。

b)SVO to do〈人・物が〉O〈人・物〉に…するのを許す; 〈人・物が〉O〈人・物〉に…させる

My parents allowed me to go to the concert.

両親は私がそのコンサートに行くことを許してくれた

You are not allowed to speak during the exam.

試験中に話すことは許されません

Allow me to introduce myself.

自己紹介をさせていただきます

《◆Let me introduce myself. よりかたい表現》

He allowed himself to fall asleep, even though he knew that he should be awake.

彼は起きていないといけないことはわかっていたが, 眠ってしまった.ですが、よく見てもらうとわかるのですが、

この年の問題の主語は、辞書の例文に見られるような人ではありません。

ですので、この文章で「許す」という訳出はNGです。

ジーニアスをもう少し下をみてみると、

下記のような訳出があるのがわかります。SVO〈人・物が〉Oを可能にする(permit); SVO to do〈人・物が〉O〈人・物〉が…するのを可能にする

This gate allows access to the garden.

この門から庭に入れる

His honesty does not allow him to tell a lie.

彼は正直なのでうそをつけない.無生物主語だという点で一致している点、訳出した時に違和感がないことを考えられば、

こちらが答えになることがわかります。

例文まで読み込む

辞書を引いた際には、日本語の訳を見て満足しないで、

例文を見て使い方が本文と一致しているのかを必ず確認をしていく。形容詞の使い方

こちらも訳出の際には気をつけたいのですが、

形容詞には叙述用法( 原則、後ろから説明)と

限定用法( 原則、前から説明)があります。

使い方によって意味が大きく異なるの注意が必要です。

例えば有名どころでいうと、、

present

という形容詞で見てみましょう。

[限定]現在の, 今の

the present writer [author]

筆者 《◆論文などで I の代用》

a present address

現住所(cf. a permanent address)

the present members

現会員の人たち(→2)

at the present time [moment]

現時点で.

What is your present address?

あなたの現住所はどこですか

the present situation

現状叙述用法はこうなります。

〔…に〕出席している, 列席している, 居合わせる〔at〕(⇔absent)

the members present

今出席している人たち 《◆the members that are present の that are が省略されたものと考えられる; the present members は「現会員の人たち」(→1)》

be present 「at the wedding [on that occasion]

結婚式に参加して[その場に居合わせて]いる

Present.(↘)

[点呼の返事で]はい 《◆Here. ともいう》.

How many people were present at the meeting yesterday?

昨日の会合には何人が出席しましたか

Those who were present at the party were very glad to hear the news.

パーティーに居合わせた人たちは知らせを聞いてとても喜んだ形容詞の使い方に注意!

形容詞の使い方は実は色々あり、訳出が違うことも多々あります。和英で調べて英和でも調べる

慶應文学部では、

日本語から英訳を行う和文英訳が出題されますが、、

ここで注意しておきたいことがあります。

それは日本語の表現をそのまま調べて、英訳として使ってしまうことです。

慶應文学部の英訳は本文から、

表現を探すことができたら、ラッキーですが、

なかなかすぐに表現を探すこともできない可能性があります。

その場合、英語の辞書に頼らざるを得ません。

どのように考えていくのかを見ていきましょう。

英和で確認を怠らない

英和は書いてある情報が少ないので語彙の使い方が間違っている場合もあります。

念の為英和で弾いて確認することを怠らないようにしましょう。U,Cマークの意味とは?

名詞を調べたときに U,Cマークがあるのはご存知でしょうか。

これは実は

U→不可算名詞

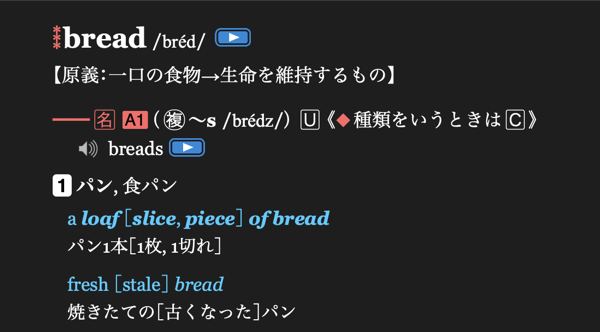

C→加算名詞を表しています。例えば、breadという単語を見てみると、、

このように書いてあるのがわかります。

加算名詞と不可算名詞の違いくらいわかります!

という人は結構多いのですが、

その場合は多くの場合、

不可算名詞のevidenceなどを覚えているから知っているという意味で使っているだけであって、

普段から名詞の数を意識しているわけではないことが多数です。

読解においてもこの名詞の数は意識する必要があります。

例えば、不可算名詞とされている

water、informationも実は加算名詞は存在します。

読みながら、加算名詞、不可算名詞を意識ができていて、

和訳の時にもその違いを反映させられるようになりましょう。

名詞のマークに気をつけて!

名詞はそのマークによって色々と使い方があります。

一般的なことを言っているのか、具体化しているのか?など

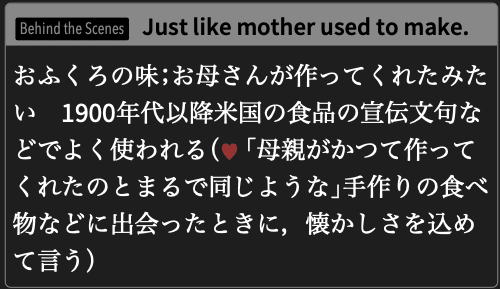

名詞を使っている意図を考えて訳出をしましょう。動詞の使い方

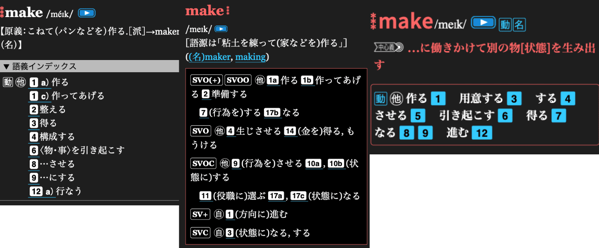

こちらの記事で紹介しているジーニアスやO-LEX、ウィズダムといった学習英和を利用している人で

あれば、動詞を調べた時に下記のような使い方が存在しているのがわかるでしょうか。

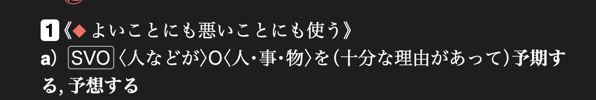

今回の場合であれば、

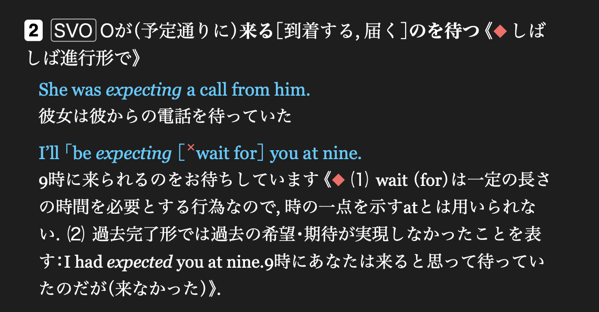

expectはSVO文型でこのような意味になることがわかります。expectの別の例を見てみると、、

進行形を使うと、

このような「待つ」という意味を持つこともわかります。

慶應文学部に辞書を効果的に使って合格!

慶應文学部に合格するためには、

単に英語を日本語、日本語を英語に置き換えるだけでは合格することは不可能です。

効果的な英語の辞書の使い方を学んで、慶應大学の英語の文章で高得点を取れるようになりましょう!

【慶應義塾大学文学部|英語】各設問の徹底対策とおすすめ参考書

慶應文学部英語|和訳問題の対策

【慶應文】英語|難しい要約問題を解くためのポイントそもそも英語の文構造を取るのが苦手・・という場合はこちらの記事を参考にしてみてください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokei-englishinterpretation/"]