慶應義塾大学文学部の自主応募推薦入試を考えている皆さん、こんにちは。今回は、この独特な入試制度について徹底的に解説していきます。一般入試とは異なるアプローチで、あなたの能力を示すチャンスです!

[toc]

慶應文学部自主応募推薦の概要と特徴

慶應義塾大学文学部の自主応募推薦は、学校長の推薦を必要としない、ユニークな入試制度です。この制度は、高い学業成績と文学部への強い志望動機を持つ現役高校生に、一般入試とは異なる角度から自身の能力を示すチャンスを提供します。

主な特徴は以下の通りです:

- 全体の評定平均値が4.1以上の現役高校生が対象

- 学校長の推薦書が不要

- 面接試験がなく、書類審査と筆記試験(総合考査I・II)で合否を判定

- 幅広い学問分野に対する適性を評価

なぜ自主応募推薦が注目されているのか

自主応募推薦が注目を集めている理由は主に以下の3点です:

- 低い競争率:一般入試と比較して、自主応募推薦の競争率は著しく低くなっています。2022年度から2024年度までの3年間、倍率は2.1〜2.7倍程度で推移しており、一般入試の約半分です。これは、慶應義塾大学という名門大学への入学チャンスが大きく広がることを意味します。

- 早期合格の安心感:11月下旬に合格発表があるため、早い段階で進路を確定させることができます。これにより、受験生は残りの高校生活を、より充実した学びや経験に充てることができます。

- 多様な才能の評価:一般入試では測りきれない、受験生の個性や潜在能力を多角的に評価します。特に、文学部の幅広い学問分野に対する適性や、論理的思考力、表現力などが重視されます。

このように、自主応募推薦は、学力だけでなく個性や意欲も重視する入試方式として、多くの受験生から注目を集めています。

高い学力と明確な志望動機を持つ現役高校生にとって、慶應義塾大学文学部への入学を実現する貴重な機会となっているのです。

入試概要

ここからは慶應文学部自主応募推薦の入試概要について説明していきます。

出願資格と募集人数

慶應義塾文学部の自主応募推薦入試は、以下の条件を満たす現役高校生を対象としています。

- 全体の評定平均値が4.1以上であること

- 慶應義塾大学文学部を第一志望とし、合格した場合に入学を確約できること

募集人数は120名で、これは文学部の一般入試による募集人数の約15%に相当します。この人数枠は、文学部が求める多様な才能を持つ学生を確保するために設けられています。

選考スケジュール

2024年度入試の主なスケジュールは以下の通りです:

- Web出願登録期間:10月中旬

- 出願書類提出期限:11月上旬

- 総合考査I・II実施日:11月下旬

- 合格発表:11月下旬

具体的な日程は、毎年8月頃に発表される募集要項で確認してください。早めに準備を始めることで、余裕を持って出願できます。

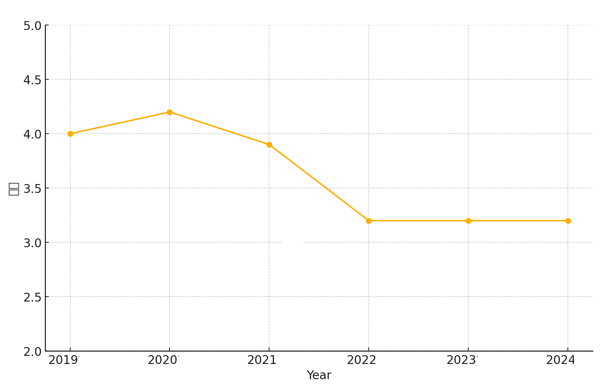

倍率の推移(過去3年分)

自主応募推薦入試の倍率は、一般入試と比較して非常に低く、受験生にとって大きなチャンスとなっています。

| 年度 |

倍率 |

志願者数 |

合格者数 |

| 2024年度 |

2.1倍 |

350名 |

129名 |

| 2023年度 |

2.1倍 |

350名 |

121名 |

| 2022年度 |

2.7倍 |

350名 |

– |

この3年間、倍率は2.1〜2.7倍で推移しており、一般入試の約半分の競争率となっています。

慶應義塾文学部自主応募推薦入試で合格のポイントは

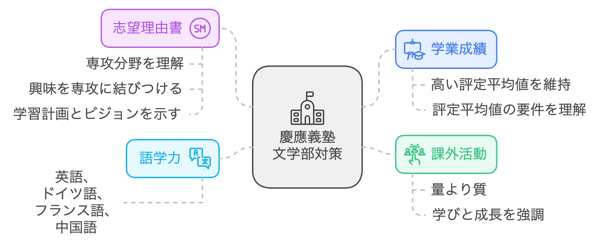

慶應義塾大学文学部自主応募推薦で合格するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、学業成績の重要性を認識することが大切です。出願資格として全体の評定平均値が4.1以上であることが求められていますが、実際の合格者の多くはこれを大きく上回る成績を持っています。日頃から真摯に学業に取り組み、高い評定平均値を維持することが合格への近道となります。

次に、課外活動の活かし方も重要です。慶應義塾大学文学部は、単に学業成績だけでなく、受験生の多様な才能や経験を評価します。部活動やボランティア、研究活動など、自分が打ち込んできた活動を自己推薦書でアピールしましょう。ただし、活動の量よりも質、そしてその活動を通じて何を学び、どのように成長したかを明確に示すことが重要です。

文学部志望理由の作り方も合否を左右する重要なポイントです。慶應義塾大学文学部の特徴である17の専攻分野の幅広さや、2年次からの専攻選択制度などを理解した上で、自分の興味関心とどのように結びつくかを具体的に述べることが求められます。また、入学後の学習計画や将来のビジョンを明確に示すことで、自身の志望度の高さをアピールしましょう。

最後に、語学力の活かし方も忘れてはいけません。総合考査Iの和文英訳問題では、英語以外にドイツ語、フランス語、中国語の選択も可能です。もし、これらの言語に秀でた能力を持っている場合は、積極的に活用することをおすすめします。

提出書類

自主応募推薦入試では、以下の書類の提出が求められます。これらの書類を通じて、受験生の学業成績、活動実績、志望動機などが総合的に評価されます。

自己推薦書の書き方のコツ

自己推薦書は、受験生自身が記入する唯一の書類であり、非常に重要です。A4サイズ1ページに、以下の2つの設問に答える形式で作成します。

設問1:高校時代の活動実績

「高校では何に力を入れ、どのような成果を上げましたか。具体的に書いてください(資格を取得した場合は、そのことについても触れてください)。また、可能な限り、それらを証明する書類(コピー可)を添付してください。」

ポイント

- 具体的なエピソードを交えて記述する

- 数字や具体的な成果を盛り込む

- 活動を通じて得た学びや成長を強調する

- 文学部での学びにつながる要素を意識する

設問2:志望理由と将来計画

「文学部をなぜ第一志望としたのですか。また、文学部で何を学び、将来、どのように活かそうと考えていますか。具体的に書いてください。」

ポイント

- 文学部の特色(17専攻の幅広さ、2年次からの専攻選択制度など)に触れる

- 自身の興味・関心と文学部の学びを具体的に結びつける

- 将来のビジョンを明確に示す

- 論理的かつ熱意のこもった文章を心がける

評価書について

評価書は、在籍学校の担当教員もしくは指導教員等が作成する書類です。受験生の学業成績、人物評価、活動実績などが記載されます。評価書の依頼は早めに行い、記入者に十分な時間的余裕を持ってもらうことが大切です。

その他の必要書類

- 調査書:高校在学時の全期間の成績などが記載された公式書類

- 志願確認票:Web出願システムから印刷して提出

- 写真:出願前3ヶ月以内に撮影したもの

これらの書類を丁寧に準備し、期限内に提出することが重要です。特に自己推薦書は、慶應義塾大学文学部への志望度や適性を示す重要な書類となるため、十分な時間をかけて作成しましょう。

総合考査I(120分)

慶應義塾大学文学部自主応募推薦の総合考査Iは、受験生の読解力と表現力を多角的に評価する試験です。

試験時間は120分で、A4用紙2段組で長文を読み解き、4つの問いに答える形式となっています。

出題形式と傾向について詳しく見ていきましょう。問い1と問い2は現代文の読解力を問う問題です。ここでは、文章の内容を正確に理解し、論理的に説明する能力が求められます。一方、問い3と問い4は和文英訳の問題となっており、日本語の文章を適切な英語(または独・仏・中のいずれか)に翻訳する力が試されます。

各パートの対策

現代文パート(問い1、問い2)の対策としては、まず文章全体の構造を把握する練習を重ねることが重要です。慶應義塾大学文学部の試験では、単に表面的な内容理解だけでなく、筆者の主張や論理展開を素早く理解する力が求められます。そのため、日頃から質の高い文章を読み、300〜400字程度の要約や説明の練習を繰り返し行うことをおすすめします。また、過去問を解くことで、出題傾向や時間配分を把握することも大切です。

和文英訳パート(問い3、問い4)の対策では、まず基本的な文法事項を確実に押さえることが肝心です。その上で、和文英訳特有の定型表現を学習し、日本語の意味を正確に理解して適切な英語表現に翻訳する練習を重ねましょう。なお、慶應義塾大学文学部の自主応募推薦では、英語以外にドイツ語、フランス語、中国語の選択も可能です。語学の得意な受験生は、これらの言語での受験も検討してみるとよいでしょう。

和文英訳はかなり難しいので、入念な対策が必要になってきます。

解答の順番と時間配分

参考までにですが、和文英訳(問い3、4)を先に見ておくと良いでしょう。

この段階である程度どのような構成にするのかを考えておく必要があるでしょう。

これらの問題には約25分を使い、その後現代文パート(問い1、2)に90分程度を費やします。

最後の5分程度で見直しと清書を行いましょう。この順番で解くことで、比較的取り組みやすい和文英訳から着手でき、現代文パートにじっくり時間をかけることができます。

総合考査II(60分)

総合考査IIは、受験生の思考力と表現力を評価する小論文試験です。

課題文を読み、そのテーマやキーワードに関して400字程度で論述する形式となっています。

この試験では、課題文の正確な理解力、論理的思考力、そして自分の考えを簡潔に表現する能力が問われます。

合格する小論文を書くためには、まず課題文を正確に理解することが重要です。

次に、自分の意見を明確に示し、具体例や根拠を用いて論理的に展開していきます。

最後に、結論を明確にまとめることで、説得力のある小論文に仕上げます。

時間配分と構成のポイント

まず、構想・メモ作成に20分程度を使います。ここでしっかりと論の骨格を組み立てることが、良い小論文を書くための鍵となります。

次に、下書きに20分程度を費やします。ここでは、序論・本論・結論の構成を意識しながら、論理的な文章を組み立てていきます。

残りの20分で清書と見直しを行います。時間に余裕があれば、文章の論理性や表現の適切さを再確認しましょう。

対策スケジュール

慶應義塾大学文学部自主応募推薦の対策は、計画的に進めることが重要です。以下に、時期別の対策スケジュールを詳しく説明します。

2年前からの準備

2年前からの準備としては、まず学業成績の向上に努めましょう。評定平均値4.1以上を目指し、日々の授業や定期試験に真剣に取り組みます。

同時に、文学部の各専攻分野に関連する読書や調べ学習を始め、志望動機を固めていきます。また、課外活動にも積極的に参加し、自己推薦書で書けるような経験を積むことも大切です。

評定が取れないことには話が進まないので、4.1取れるように毎回のテストは点数を取れるようにしましょう。

3ヶ月ー半年前からの集中対策期間

半年前からの集中対策期間では、総合考査I・IIの過去問演習を本格的に始めます。現代文の読解力強化と和文英訳の練習を重点的に行い、小論文の書き方も学んでいきます。この時期には、自己推薦書の下書きも始めるとよいでしょう。自分の活動実績や志望理由を整理し、文章化していく過程で、自身の強みや志望動機がより明確になっていきます。

直前期の過ごし方

直前期の過ごし方としては、総合考査の演習を継続しつつ、時間配分の練習も行います。自己推薦書は何度も推敲を重ね、先生や家族にも目を通してもらいます。

おすすめの参考書と勉強法

慶應義塾大学文学部自主応募推薦の対策には、適切な参考書選びと効果的な勉強法が欠かせません。

現代文対策の参考書ルート

慶應文学部の自己推薦の肝になる部分です。

基本的には通常の現代文の勉強と変わりません。とはいえ記述力が問われるので日頃から記述力を鍛えていく必要があります。

『ことばはちからだ!』のような現代文の評論用語を学ぶキーワード教材と

『現代文読解力の開発講座』が読解力をつける上では、重要です。

現代文の学習法について詳しくはこちらの記事で確認ください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/gendaibun-benkyo/"]

英作文・和文英訳対策の参考書ルート

今やあまり多くの大学では出題されてない和文英訳の問題です。

苦手な人が多い問題ですが、発想の転換と対策を積むことで合格レベルの答案を作ることは可能です。

慶應文学部の和文英訳で重要なのは、直訳で英訳を作らないことです。

書いてある日本語をそのまま英語に当てはめるだけだと何を言っているのか伝わりません。具体的に説明的に記載をする練習を積んでいく必要があります。

基礎がために、「英作文ハイパートレーニング」「入門英作文問題精講」をやっておくと良いでしょう。

英作文の発想を身につけるのは、過去問をやっているだけでは身に付かなくて、下記のような教材をやっておくと良いです。

- ドラゴンイングリッシュ

- シンプル・クッキング英作文

- 大学入試 最難関大への英作文 ハイパートレーニング 新装版

- 大学入試 短期集中! 合格英作文 1和文英訳編

- 実戦編 英作文のトレーニング

よくある質問(FAQ)

慶應義塾大学文学部自主応募推薦に関して、受験生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1: 併願は可能ですか?

A1: 公式には「慶應義塾大学文学部を第一志望とし、合格した場合に入学を確約できる者」とされていますが、実質的には他大学との併願も可能です。ただし、志望理由書などでは慶應義塾大学文学部への強い志望度を示すことが重要です。

Q2: 留学経験は評価されますか?

A2: 留学経験は積極的に評価される傾向にあります。特に、留学を通じて得た語学力や異文化理解、グローバルな視点などを自己推薦書でアピールすることで、高評価につながる可能性があります。

Q3: 一般入試との併願戦略はどうすればよいですか?

A3: 自主応募推薦と一般入試の併願は可能です。自主応募推薦で不合格になった場合でも、その経験を一般入試の対策に活かすことができます。ただし、自主応募推薦の準備に集中するあまり、一般入試の対策がおろそかにならないよう注意が必要です。

こちらの記事で、自主応募推薦で落ちた場合についてのリカバリーについて記載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/bungaku/keio-bun-jikosuisen-ochita/"]

Q4: 英語が苦手でも受験できますか?

A4: 英語が苦手でも受験は可能です。総合考査Iの和文英訳パートで点数を落としても、現代文パートや総合考査II、自己推薦書などで高評価を得ることで十分にカバーできる可能性があります。ただし、基本的にその可能性は難しく英語が苦手でも最低限の答案を作れる学力をつけることは必要です。

合格者の声とアドバイス

実際にこれまでに慶應義塾大学文学部自主応募推薦に合格した学生たちの声をまとめてみました。

まず、自己推薦書の作成に十分な時間をかけることが大切だと多くの合格者が述べています。

高校での活動を振り返り、それを文学部での学びとどう結びつけるかを深く考えることで、志望理由がより明確になったそうです。

また、自己推薦書を作成する際には、先生に添削してもらい、客観的な意見を取り入れることで内容をブラッシュアップできたとのことです。

次に、総合考査の対策として日々の練習が重要であると語られています。具体的には、毎日新聞の社説を読んだり、要約する練習を行うことで、現代文の読解力と小論文の書き方の両方を向上させた人もいました。また、過去問を繰り返し解き、慶應義塾大学文学部の出題傾向に慣れることや、時間を計って練習しペース配分を身につけることも効果的だったと述べています。

早めの準備の重要性も多くの学生が強調しています。高校2年生の後半から準備を始めたことで、試験に余裕を持って臨むことができたといいます。

最後に、慶應義塾大学文学部の特徴や魅力を深く理解することが合格への鍵であると強調されています。オープンキャンパスや説明会に積極的に参加し、在学生や教授の話を直接聞くことで、自分が本当にこの学部で学びたいという思いが強まりました。それが自己推薦書や小論文を書く際の大きな力になったといいます。

2024年の入試では当塾で指導を受けた受験生全員が

合格しました。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/news/2024keio-bunall/"]

自主推薦と一般入試の両方対策ができるのはヒロアカだけ!

今回合格した生徒は、

一般入試でも合格水準に達していた生徒たちでした。

自主推薦に合格して、早く決まるのはもちろん良いのですが、

そこだけにかけてしまった場合、落ちた場合の保険がないと恐ろしいです。

慶應文学部で落ちた場合に、

どのように一般入試に対応したら良いのかをお伝えしていきます。

ヒロアカでは、両者を見ながら対策をしていきます。

無料カウンセリングの案内

慶應義塾大学文学部自主応募推薦入試について、さらに詳しい情報や個別のアドバイスが必要な方は、ぜひ無料相談・カウンセリングをご利用ください。

早慶専門個別指導塾ヒロアカでは、慶應義塾大学文学部自主応募推薦入試の経験豊富な講師が、皆さんの疑問や不安にお答えします。

オンラインでの相談も可能ですので、地方にお住まいの方もお気軽にご利用いただけます。

無料相談・カウンセリングでは以下のようなサポートを提供しています:

- 自己推薦書の書き方アドバイス

- 総合考査I・IIの効果的な対策方法

- 学習計画の立て方

- 志望理由の整理と明確化

- 不安や悩みの相談

- 一般入試との両立

お申し込みは、早慶専門個別指導塾ヒロアカの公式ウェブサイトまたは公式LINEから簡単に行えます。皆さんの夢の実現に向けて、私たちがサポートいたします。