英語は文系、理系どちらにとっても受験において大きな比重を占める科目。

その大事な科目において英単語というのは、人間でいうなれば血液にも値する大事な部分です。

どれだけ英文法を勉強しようとも、

どれだけ英語の文構造(SVOC)を取れるようになったとしても、

英単語を覚えていなければ、文章を読むことはできません。

大学受験において文章が読めない=不合格を意味します。

当塾でも指導を行っている上で、「単語がわかれば・・・後もう少し点が伸びるのに・・」

特に最初に英語の偏差値60まで伸ばすためには、

1に単語、2に単語という側面が大きいです。

受験学年までにいかにして、単語力を伸ばすことができるかが、

英単語というのはそれくらい重要な意味があります。

ですが、英単語帳を選ぶ際に多くの人が学校からもらったから・・だとか、

他の人が使っているからという理由で決めてしまうことが多々あります。

学校の先生など単語帳事情によく詳しくない素人に聞くと、単語帳の選び方一つで成績は全く変わります。

この記事では

[toc]

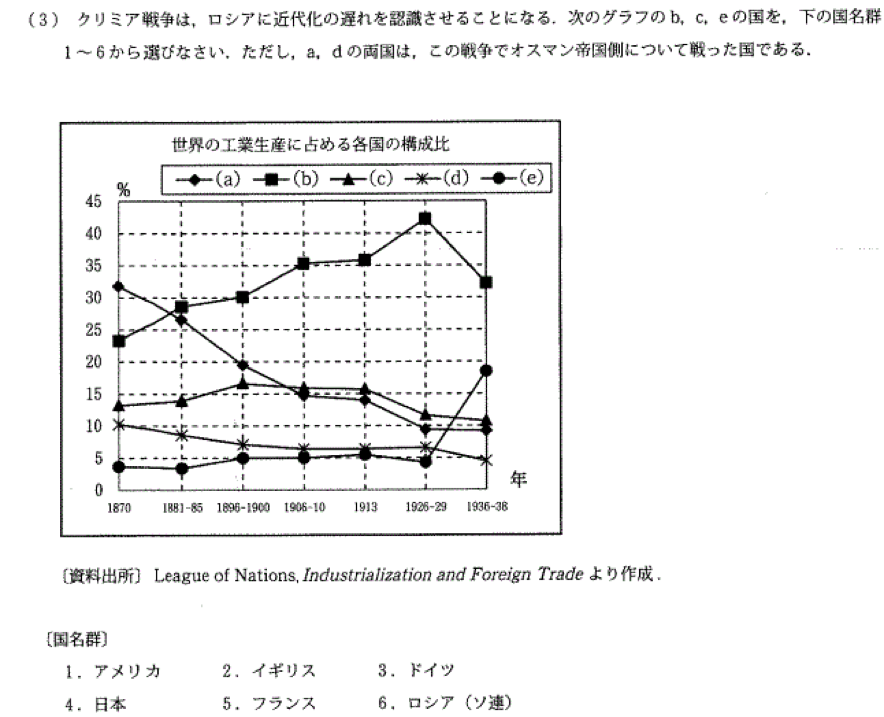

早慶向けの英単語帳を選ぶ際のポイント

早稲田慶應向けの英単語帳を選ぶ際には3つのポイントがあります。

下記3つのポイントをあげますので、ご確認下さい。

1,自分のレベルに合った教材なのか?

自分のレベルにあっているかどうか?というのは大事なポイントです。

偏差値30を切っているというレベルの人はまずは中学レベルの単語帳から始めるべきです。

自身の目指すべき大学が難関大学だからと言って、難関レベルの単語帳を始めては絶対にいけません!

2,頻度順で覚えることができるのか?

英単語を覚える際のモチベーションとして、自身の覚えた単語が長文、模試の中ででてきたというのは大きいです。

そのため、入試で使われることが多い順に覚えていくことが「また単語を覚えよう!単語は意味がある!」と勉強をしていて納得感を持って覚えることができるでしょう。

頻度順に覚えることができるかどうか?というのは単語を勉強をする意味を持つためにも必要です。

3,CDが存在するのか?

これも大きな理由になるでしょう。最速英文読解勉強法 で述べた通り、

人は一度で物事を覚えることができません。

何度も繰り返したり、見(視覚)て覚えられない場合は、耳で覚える必要があるでしょう。

覚える工夫をする上でCDの存在は不可欠です。

また、共通テストでのリスニング対策と言う点から考えると基本の音を覚えてないとリスニングで高得点を取ることはできません。

早慶レベルで英単語を覚えたいけど苦手な人は・・・

どれだけ良い単語帳を使っていても覚えないと意味がありません。。

早稲田慶應レベルまでの英単語を効率的に覚えるためのテクニックをこちらの記事で お伝えしていますのでご覧ください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-tango-jukugo/"]

また、当塾のYoutubeチャンネルの方で暗記が苦手な人のための暗記テクニックをお伝えしています。よければ見てみてください。

それでは早速早慶レベルの英単語帳をみていきましょう!

速読英単語 必修編/上級編

■特徴

文章の中にある英単語を文脈の中で覚えていく形式で、単語学習と同時に英文読解もできるようになっている。

■語彙数

1910語+派生語(必修編)、901語+派生語(上級編)

■メリット

文脈の中で単語を覚えることができるので、印象に残りやすい。単語学習と同時に英文読解ができるので、長文読解のための読解力の基礎をつけることができる。別売のCDを用いてリスニング教材としても活用できる。

■デメリット

単語ページと長文ページが交互にあるため、単純な単語帳としては使いづらい場合がある。

速読英単語の詳しい使い方はこちらから

単語王

■特徴

見出し語が多いだけではなく、多義語や派生語に関する情報量が多い。レベルが高く、早慶レベルの単語を網羅。レベル別ではなく、ユニットごとに満遍なく全レベルの単語が載っている。

■語彙数

2202語+派生語

■メリット

見出し語が多く、早慶やそれ以上の難関大学レベルの単語まで網羅している。多義語、派生語の情報量が多い。別売のフラッシュカードが使いやすい。レベル別ではないので、どのユニットでも単語を覚える労力が一定(=後半に難しい単語ばかりが出てきて息切れ、といった心配がない)

■デメリット

レベルごとに単語を学習できない。

単語王の詳しい使い方はこちらから

鉄緑会単語帳

■特徴

見出し語が多く、単語の成り立ちや語源なども解説している。

■語彙数

2146語+派生語

■メリット

見出し語が多く、早慶やそれ以上のレベルの大学に対応している。イラストによる単語の成り立ちや語源の解説があり、イメージとして覚えやすい。

■デメリット

基本的な単語を飛ばしているため、中堅大学を目指す人や英語が苦手な人には向かない。

鉄緑会東大英単語熟語鉄壁の使い方はこちらから

システム英単語

■特徴

覚えるべき単語が短いフレーズ(ミニマルフレーズ)と共に載っている。膨大な入試問題データベースから、入試に出やすい単語のみを載せている。

■語彙数

2021語+多義語180語

■メリット

ミニマルフレーズにより、英作文等での使い方と共に単語を覚えることができる。別売りCDがあり、リピート回数が多いため覚えやすい。入試に出やすい単語のみを載せているため、無駄のない語彙力強化ができる。

■デメリット

ミニマルフレーズは1つの意味しか載っていない場合が多い。

▶システム英単語の詳しい使い方はこちらから

DUO

■特徴

例文により単語・熟語を覚えていく形式。1つの例文に複数の単語・熟語が含まれていて、それぞれ特徴的なため印象に残りやすい。

■語彙数

単語1572語、熟語997語

■メリット

1つの例文に複数の単語・熟語が含まれているため、効率的に語彙を増やすことができる。例文自体がストーリー・キャラクター等特徴的なため印象に残りやすい。別売CDがレベル毎になっており、リスニング学習も可能。

■デメリット

単語・熟語に重複がないため、意図的に間隔を考えて繰り返さないといけない。

ユメタン

■特徴

私立灘高校の教師が執筆し、実際に灘高校で使われている方法を採用。付属CDを用いて、短時間で多くの単語を学習できる。レベル別に4冊販売。

■語彙数

ユメタン0:800語、他:各約1000語

■メリット

CDにより短時間での学習が可能なため、繰り返し学習に適している。レベル別に4冊に分かれているため、自分のレベルに合わせた学習が可能。単語集のページとチェックページで順番が異なるため、順番で覚えてしまうことがない。

■デメリット

1冊では幅広いレベルの単語を学習できない。

ユメタンの詳しい使い方はこちらから

データベース 3000 /4500

■特徴

各レベル・テーマ別に単語が載っている。レベルごとに長文により単語の確認ができる。入試頻出の単語・語法などまとめたコラムが載っている。

■語彙数

データベース3000:単語約1500語+熟語約500語

データベース4500:単語約1600語+熟語350語

■メリット

付属CDがあるのに安い。テーマ毎に単語が分かれていて、関連付けにより覚えやすい。長文によりそれまで学習した単語を復習しやすい。

■デメリット

難関大学対策としては語数が少ない。

早稲田社学、国際教養、慶應SFC・法は別の単語帳を・・・

早稲田大学社学、国際教養、慶應SFC・(余裕があれば慶應法学部を受ける生徒)は、

上述した普通の単語帳以外にもう一冊単語帳をおこなっておきましょう。

7000語程度で通例早慶の英語は対策をとることができますが、

昨今の入試においてはそうもいってられない学部が出てきています。

こちらの記事で詳しくどの単語帳が必要かをお伝えしているので確認ください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/syagaku/waseda-syagaku-english-tangocho/"]

タイトルは早稲田社学ですが、その他難関の単語が出る学部にも適用できます。

早慶英単語帳は自分に合った一冊を選ぼう!

早慶に合格するためには、単語力の増強が必要不可欠です。

英語の成績の上がり具合に困っているようでしたら、

また、英語全体の勉強法についてはこちらの記事 にてお伝えしていますので、

【完全版】慶應大学英語の勉強法|慶應入試の対策と傾向の紹介

それでも成績が上がらない場合は当塾まで一度カウンセリングに来ていただければと思います。 カウンセリングはこちら からお申込できます。

解答は

解答は