ページ目次慶應義塾大学商学部の論文テスト対策慶應商学部の論文テスト(小論文)の全体像慶應商学部論文テスト(小論文)の配点合格最低点はどれくらい?慶應商学部論文テストの特徴慶應商学部の論文テストの出題形式3パターン慶應商学部の論文テスト過去の出題事例慶應商学部論文テストの対策慶應商学部に合格するには・

- …続きを読む

-

慶應義塾大学商学部の論文テスト対策

このブログでは、慶應義塾大学商学部の小論文に関する入試対策(出題傾向と勉強法)をご紹介していきます。

基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説!

本ブログ記事は慶應商学部の小論文についての対策についての記事になります。

慶應商学部の論文テスト(小論文)の全体像

慶應義塾大学商学部の論文テストは、他の学部の小論文と比べると傾向が大きく異なります。

また受験者層が純文系の人が多いため難しいと感じる方が多くなるでしょう。

[toc]慶應商学部論文テスト(小論文)の配点

外国語:200/400点

論文テスト:100/40点

世界史or日本史:100/350点論文テストはB方式のみの出題となり、数学と歴史で受けるA方式での出題はありません。

合格最低点はどれくらい?

以前の記事でも紹介している通り、

慶應商学部のB方式はえげつないほど高得点争いになります。

なので、もちろんこの論文テストも例外ではありません。

80点近くは得点が取れることが最低限必要になります。

慶應商学部論文テストの特徴

慶應商学部の論文テストで合格点を取るためには、

まずは慶應商学部の論文テストの独特な形式になれる必要があります。ただ無目的に過去問を行う前に、

まずは慶應商学部で問われてる特徴を理解しましょう。高得点でないと受からない・・

まず、初めに理解しておかないといけない重要な事実は、

慶應商学部B方式での論文テストは

70-80点程度の高得点を取らないといけないということです。通常の入試は65%程度受かるのが普通ですが、、、

慶應商学部のB方式は80%取れないと受からない年も多々あります。本気で慶應商学部に行きたい受験生は、合格に向けて覚悟を決めて受験に臨んでください。

マーク+記述形式

慶應商学部の論文テストはその名称からもわかるように他の学部とは異なって、

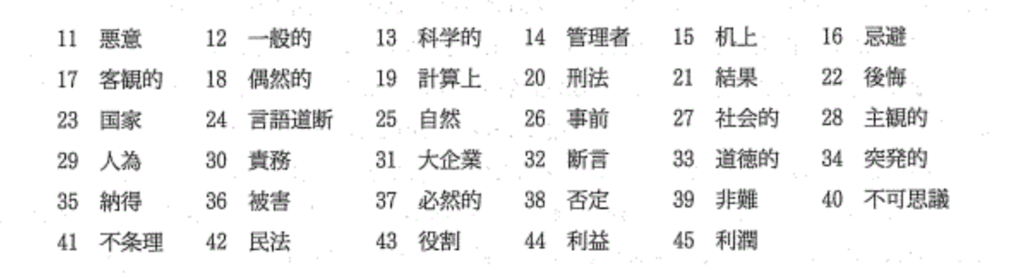

マーク式と記述式が混在した珍しいタイプの論文のテストとなっています。マーク式は下記の画像のように複数の語彙から、選択する形式となっています。

日本史、世界史といった科目と同じような形式です。

記述式の問題は25-40文字程度で記載することが多いです。

小論文で意見を述べる練習というよりは、自身の説明したいことを短くまとめる練習を積むことが重要です。読解力が必要

慶應の小論文はどの科目も同じですが、慶應商学部はさらに大きな割合で読解力が必要だと思った方が良いでしょう。

問題形式は他の学部よりも現代文に近いです。

数学、計算問題

文系で数学を全くやってない!という生徒が苦手とする問題形式ですね。数学的な計算問題と言われることも多いですが、

実情は本文内にある文章から立式をするだけで、計算の立て方も文章内に記載されていることが多いです。パズル的思考力を問う問題

下記は過去問からの抜粋で、暗号解読が出題されたことがあります。

正直、これが出たらお手上げ・・と思ってしまう人も多いです。

数学的な思考力というよりは、

このような内容が出ても迷わずに読み解くことができる文章読解力が必要です。計算力 < 読解力- 計算ができる力も重要ですが、一つ一つ処理ができる読解力の方が重要です。

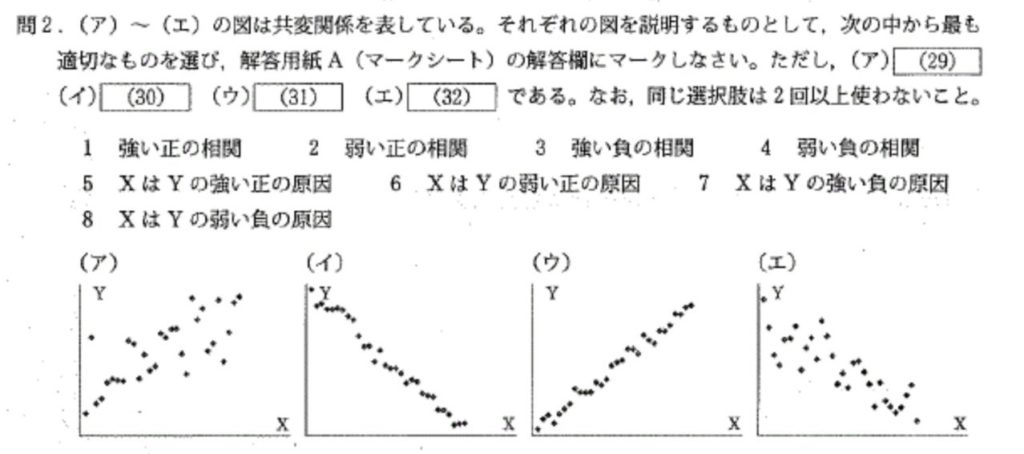

グラフ問題

グラフ問題も慶應商学部は出てくる場合があります。

この問題は統計学の基礎知識で解く問題ですが、通常のグラフを読み取る問題も今後出てくる可能性があります。慶應商学部の論文テストの出題形式3パターン

受験生の教養(国語の熟語、計算能力、経済、経営の基本事項など)、論理的思考能力を求める試験です。

制限時間に対して時間が少ないのでできる問題とできない問題を見極めて早急に最後まで仕上げていきましょう。- 読解問題

- 計算問題タイプ

- 語彙問題

タイプ1 読解問題タイプ

読解問題タイプはその名の通り文章を読みとって、空欄補充問題を解くか読解の文章を指定のテーマに従ってまとめるタイプです。

多少の知識は必要とするものの現代文とほとんど変わらないため、

このタイプが出題された場合は文系の学生にとっては簡単な問題です。表やグラフも読解する場合もあるので、表やグラフをどのように読み取るかを見なおしておきましょう。

タイプ2 計算問題タイプ

文系専願で高校時代ほとんど数学をしてこなかった学生にとっては難しいかと思います。

とはいっても計算問題と言っても

確率、統計学の基礎、関数に対しての基礎的な知識なので問題をこなしていけば全く問題ありません。この程度で入学をあきらめているようでは、、

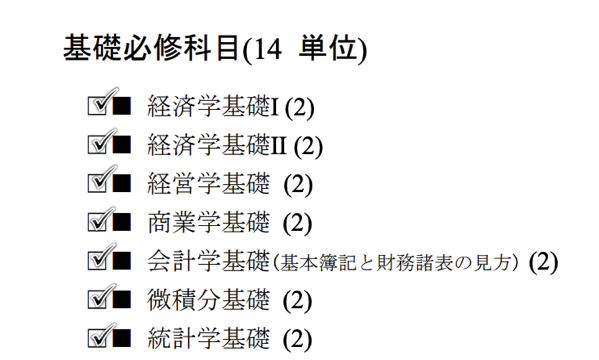

たとえ入学したとしても必修で微分積分、統計学がある商学部で卒業をするのはかなり難しいと言わざるを得ません。

慶應商学部は必修で数学があり- 慶應商学部では、必修で統計学や微分積分があります。

引用:慶應商学部のシラバス 詳細はご自身でこちらから確認してください。

https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/files/webup_sho_1.pdfタイプ3 語彙問題

この問題形式では、故事成語や四字熟語が出題されます。

近年はあまり出題されていませんが、再度出題される可能性は十分にあります。どっちにしろ早稲田大学などの難関大学で受験する際には必要なので、

現代文の学習の際にぜひ覚えておきましょう慶應商学部の論文テスト過去の出題事例

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]出題年度 テーマ 2021 「リスク管理」「インセンティブ」 2020 「偶然性」「リスクと情報」 2019 「感情労働とはどのようなものか」「暗号の作り方」 2018 「費用の計算、過去 と現在の価値換算」「3 種のイノベーシ ョンと、その条件」 2017 「教養人になるとは」「因果関係があると判断するために必要な3つの基準」 2016 「意見を根拠付けて主張するスキルと民主主義」「データと仮設・検証」 2015 「期待値理論と意思決定」「人口統計の歴史」「論理命題と反証可能性」 2014 「浪費と消費」「天然資源をめぐる経済戦略」 2013 「インセンティブ」「マグリブ貿易商の歴史制度分析」 2012 「企業の社会的責任論」「渋滞学」 [/su_spoiler]

出典を見る限りは経済学や経営学からの出題が多くなっていますね。

学部がら仕方がないとは思いますが、

このあたりの知識があまりにもない学生は必要な知識をつけていく必要があります。慶應商学部論文テストの対策

慶應義塾大学商学部の小論文(論文テスト)は、

かなり特殊のため多くの学生がどのように対策をしていいのか困っているのが現状です。確かに、計算問題が出てきたり(とはいっても基礎数学のレベルですが・・・)、

受験生には馴染みの薄い経済学や経営学の話題が近年出題されています。

ここからは具体的にどのようなことをしたら良いのか、強化してほしい力別に紹介していきます。

- 読解力

- 背景知識

- 確率統計学の知識

読解力の強化

先ほどから伝えている通り、慶應大学商学部に合格するためには、

様々な形式で問われますが、その根本には

読解力を磨くのが必要不可欠だということがわかります。

慶應商学部に合格するためにおすすめの教材は、現代文読解力の開発講座です。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/gendaibun/kaihatsu/"]現代文の勉強法として公開している読解力の鍛え方についての記事もよろしければ見てみてください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/gendaibun-benkyo-1/"]背景知識の強化

先ほども過去問のテーマ一覧で見てきた通り、

慶應商学部の小論文は高校生には馴染みない経済や統計、経営といったテーマで出題がされることが多いです。

余裕のある人は下記を参照資料として手元に置いて辞書代わりに利用すると良いでしょう。※当塾では必須資料となっています。

[itemlink post_id="18170"]その他、時間に余裕があってどうしても慶應商学部に行きたい人向けの参照教材です。

インセンティブなどのミクロ経済学の概念は何回か過去に出題されています。

その他ゲーム理論、情報の非対称性といったミクロ経済学から毎年出題されているので、

高校1、2年生、浪人生で時間に余裕のある人は読んでみても良いでしょう。

※何度も伝えますが時間に余裕のある人向けです。[itemlink post_id="18188"]

[itemlink post_id="18190"]多くの人には必要ないとは思いますが、

[itemlink post_id="18185"]

時間に余裕のある浪人生で数学がどうしても苦手。。。

だけどさきほどのような暗号がでたら手に負えない・・という人は、

下記のような公務員試験の教材をやって備えるのもありです。背景知識をつけるのに時間をかけすぎてはダメ- 上記で紹介した本は、あくまで二次的に使用しましょう。

こういった本はわかりやすく、普段自分が使っている参考書よりもはるかに面白かったりします。

ですが、上記本を覚えたからといっても合格するわけではありません。慶応商学部B方式で合格するための最優先は、英語と地歴です。

[慶商頻出]確率統計学の知識

先ほどの背景知識の部分と同じですが、

[itemlink post_id="18192"] [itemlink post_id="18189"]

特に確率統計学の知識が慶應商学部は出ることが多いです。

確率の計算をさせることが以前にあったので確率がわからない・・という人は見てみても良いでしょう。プロの添削

正直な話をすると、

論文は訓練を受けてない大人が多く、そのような人からのアドバイスは正直役に立ちません。論文の添削は必ずプロに行ってもらうようにしてください。

また、小論文で論理的に話を組み立てるというのは、

慶應商学部合格にももちろん一役かいますし、一生涯役に立つスキルです。できれば、小論文を専門にしているプロの先生に見てもらうのをおすすめします。

慶應商学部に合格するには・・・正直英語が最優先

ここまで慶應商学部の小論文の話をしてきましたが、

慶應商学部B方式で合格したいのであれば、、英語で80%以上取ることが必須になります。

この点数を取らないとそもそも、合格の基準にあがりません。

そのため、まだ英語ができてないという人は、

最優先で英語の対策をするようにした方が良いでしょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/shougaku/ksh-english/"]慶應義塾大学商学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、慶應義塾大学専門として商学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、慶應義塾大学商学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

![記述[難]!!【慶應文|日本史】完全攻略方法と対策|早慶専門塾が解説](https://i0.wp.com/hiroacademia.jpn.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/keiobun-japan.jpg?fit=1200%2C628&ssl=1)