ページ目次早稲田大学理工学部英語対策早稲田理工の英語の全体概観早稲田理工学部では何割取れば良いのか?早稲田理工の合格最低点早稲田理工の英語の平均点早稲田理工/英語の設問ごとの配点と難易度早稲田理工/英語の設問ごとの時間配分早稲田理工問題の読解の仕方、問題の対策早稲田大学理工学部に圧倒的な実力で合格で

- …続きを読む

-

早稲田大学理工学部英語対策

早稲田理工の英語は、多くの受験生を翻弄してきた

全ての受験問題の中でもトップレベルの科目です。

しかし、本記事では過去問から早稲田理工英語の特徴を徹底分析。

頻出パターンをマスターして、点数アップのポイントをお伝えします。また、長文の読み方、整序のコツ、文法問題の対策法など、理工英語を攻略するための方法を公開。

理工英語に自信がないあなたも、この記事1本で合格への近道をつかむことができるはずです。

さあ、早稲田理工への合格を勝ち取りましょう!

[toc]早稲田理工の英語の全体概観

早稲田理工学部の問題構成ですが、

大問は5題ですが、その中でABと別れたりするので、、

実質大問は8くらいあると考えたほうが良いでしょう。

設問の内容が一般的に大学で見るのとは違うことも多いため、

注意深く読む練習を過去問を繰り返しおこなっていく必要があるでしょう。

大問 種類 語数 Ⅰ 長文問題(3題) 約900,300,200words Ⅱ 長文並び替え問題 約300words Ⅲ(A) 空所補充問題 約200words Ⅲ(B) 段落補充問題 約500words Ⅳ(A) 論理問題 約200words Ⅳ(B) 数式計算問題 約300words Ⅴ 単語類推問題 理工の英語は難しい- 英語が苦手だけど、半分なら取れるかもしれない・・と思っている人も多いかもしれませんが、、、

早稲田理工学部の英語は、読解量、知識ともに早稲田の文系学部と同等または以上の学力が必要になります。英語が早稲田合格の鍵を握る言っても過言ではありません。 - 基礎学力に基づいてしっかりと対策をしていく必要があるでしょう。

早稲田理工学部では何割取れば良いのか?

早稲田理工の英語で何点、何割取れば良いのか?というのは、

受験生皆が気にする部分ではありますが、、

具体的に何点取らなくていけないのか?をお伝えしていきます。

【結論】早稲田理工の英語は目標点は・・

早稲田理工の英語では、

- 60点(50%)は最低でも取りたい!取れる人は90~96点(75~80%)

が目安になります。

早稲田理工の英語は非常に難しいです。

合格者でも人によっては点数が全然違います。

数学、理科との得意不得意の状況で目標得点は決めると良いでしょう。

理工の英語は難しいですが、、、- 時間制限が厳しいので全ての問題を解こうとせずに、解ける問題を確実に解けるようにしてください。

- 一つ一つの設問を分解していくと、答えられる問題も実は結構あるので、対策をすれば確実にできるようにしてください。

早稲田理工の合格最低点

外国語:120/360点 時間90分

数学:120/360点

理科(2科目):120/360点 各60点創造理工学部の合格最低点

下記学部から平均値で計算しています。

建築学科、総合機械学科、経営システム工学科、社会環境工学科、環境資源工学科年度 配点 合格最低点 得点率 2023 360 179 50.8% 2022 360 165 45.8% 2021 360 200 55.6% 2020 360 202 56.1% 2019 360 208 57.8% 2018 360 205 57.0% 基幹理工学部の合格最低点

下記学部から平均値で計算しています。

学系Ⅰ、学系Ⅱ、学系Ⅲ年度 配点 合格最低点 得点率 2023 360 198 55.0% 2022 360 178 49.4% 2021 360 210 58.3% 2020 360 213 59.2% 2019 360 216 60.0% 2018 360 216 60.0% 先進理工学部の合格最低点

下記学部から平均値で計算しています。

物理学科、応用物理学科、化学・生命科学科、応用科学科、生命医学科、電気・情報生命工学科年度 配点 合格最低点 得点率 2023 360 196 54.4% 2022 360 179 49.7% 2021 360 211 58.6% 2020 360 210 58.3% 2019 360 213 59.2% 2018 360 219 60.8% 早稲田理工の英語の平均点

英語の合格平均点は、早稲田大学からの公表はないのですが、

塾生からの成績開示結果からの平均点によると、- 通常60~64点(50~53%)程度の点数で推移。

点数が高い年だと、

2018年で74点(61%)程度がでています。早稲田理工/英語の設問ごとの配点と難易度

大問 種類 配点 難易度 I 長文(3題) 45点 ★★★★★ II 長文並び替え 20点 ★★★★ III(A) 空所補充 12点 ★★ III(B) 段落整序 8点 ★★★ IV(A) 論理 10点 ★★ IV(B) 数式計算 10点 ★ V 単語類推 15点 ★ 理工で取りたいならここがポイント!理工学部で点数を取るのであれば、

文法問題でいかに早く正確に点数を取ることができるのかがポイントになります。早稲田理工/英語の設問ごとの時間配分

理想的な時間配分パターンと受験生で

現実的な時間配分パターンを用意しました。

参考にしてください。理想的な時間配分パターン

大問 種類 時間配分 I 長文問題(3題) 30分 II 長文並び替え問題 10分 III(A) 空所補充問題 5分 III(B) 段落補充問題 5分 IV(A) 論理問題 8分 IV(B) 数式計算問題 8分 V 単語類推問題 10分 受験生現実的なパターン

理想パターンは、私が受験生で満点をとりに行くならこのような感じになるかな?というイメージのパターンですが、

実際の受験生が行うとすれば、現実的なパターンは下記のようになるでしょう。大問 種類 時間配分 I 長文問題(3題) 45分 II 長文並び替え問題 10分 III(A) 空所補充問題 5分 III(B) 段落補充問題 10分 IV(A) 論理問題 8分 IV(B) 数式計算問題 8分 V 単語類推問題 4分 試験時間ギリギリまで使う- 時間配分の段階でギリギリまで使うのはおすすめしないが、早稲田理工の問題は多くの受験生(特に理工系)の受験生の英語の学力の遥か上のレベルとなっています。

- そのため、長文でできる限り点数をとって残りの時間で文法解ける問題を目指していく形です。この形であれば、なんとか平均点程度の点数を取ることが可能です。

時間配分、解く順番が鍵!

早稲田大学理工学部の問題は、非常に難しく時間配分も厳しいです。

長文に時間を取られるだけになって、

割と簡単に解ける文法問題や計算問題で点数が取れなくなるのは、もったいないです。

そのため、解く順番は、

- 問2→4までを解いて、問1→余った時間で問5

という感じでやっていくのが良いでしょう。

早稲田理工問題の読解の仕方、問題の対策

ここからは、早稲田理工学部の長文問題の読解、

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-schedule/"]

それぞれの問題に対しての対策をお伝えいたします。

理系志望の場合は英語を苦手にしている場合も多いので、

英語が苦手だ!という学生はまずは、こちらの英語の勉強法の概論からお読みください。長文問題(大問1)

1つのテーマに対して、3つの英文を使ってそれぞれの視点から考える問題です。

それぞれの英文の長さは、1000字、300字、200字程度です。

3つの長文の役割を理解しよう

3つの長文の役割は、1つめの文章(長め)理論説明→別の具体例説明といった形式になっていることが多いです。

とりわけ、1つ目の長文において、キーワードの定義が説明されることになりますので、

定義を見落とさないようにしてください。また設問の出題傾向ですが、それぞれの理論の内容説明、また対立理論との違い、同じ点が問われています。

各長文における、理論はメモを取るなどまとめながら答えると良いでしょう。定義の部分の見分け方

英文を全て同じ役割で解いていては、定義の部分を理解をするのが難しいです。

下記の部分は線を引くなどして特に注意して読み進めてみると良いでしょう。

- 理論名+be動詞の部分, 理論名+ , (カンマ)で結ばれている同格の部分

上記は定義となる可能性が高く、無視してはいけません。

Check◽︎理論名 + be動詞の部分:”Quantum mechanics is….” 、”Cell theory is….”

◽︎理論名 + , (カンマ)で結ばれている同格の部分:”Quantum mechanics, a fundamental theory in physics that describes the physical properties of nature at small scales,”、”Cell theory, a scientific theory which describes the properties and organization of cells,”

難単語の意味推定問題の対策とは?

早稲田大学の理工学部では、

例年、長文の中に出てくる単語に下線が引いてあってこの単語の意味は

どういう意味か?という設問が出題されています。この設問の出題者の意図は、

受験生が文章を、文脈を踏まえて読むことができるかどうかを聞いています。

ただの単語テストではないので、注意してください。単語の意味をパラグラフ内で取るようにできるようにしてください。過去の早稲田大学理工学部の長文テーマ一覧

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2018年「人口移動の理論 と研究」

2017年「人はどのように して道徳的な判 断を行うのか 」

2016年「法廷で用いる測定 と測定量の問題点」

2015年「性格分類と,SNS 利用及び職業 満足度の相関」

2014年「進化論から見た老化と死についての仮説」

2013年「学 習 障 害 (LD) の定義と実例」

2012年「文化集団の分類と定義 」

2011年「科学におけるモデルとはなにか 」

2010年「人間の生存における基本的必要の充足学習過程」[/su_spoiler]自然科学の学説を元にした論説文からの出題が多いですね。

早稲田大学理工学部の長文の傾向として専門用語が注釈で説明されません。ですから、専門用語にある程度なれるという意味でも過去問以外にも少し難し目の文章を読んでみることをおすすめします。

大問2|整序問題

苦手な学生の多い、文整序問題です。

難解な文法項目というよりは、基本的な文法を使った組み合わせが多くなっています。

ただgreenhouse gasesといった知らないとわからない連語もあったりするので、

組み合わせがわからないなと思った場合は、すぐに次の問題に移りましょう。苦手な学生は下記の点を注意してみましょう。

1,文法的な塊(熟語、文法的に繋がるなど)を作る

2,該当する1文の文構造を考えて、整序部分で何を作る必要があるのかを考える早稲田理工特有の整序考え方- 早稲田理工の整序問題は実は、完璧に解ける必要はありません。選択肢をうまく活用して、解けるようにしてみましょう。

大問3|空欄補充,段落整序問題

2つのセクションがあり、1つ目が空欄補充、2つ目が段落整序問題となっています。空欄補充については、冠詞、代名詞、接続詞、熟語、前置詞を4つの選択肢から1つを選ぶ形式となっています。

段落整序については、

パラグラフ内の文章を考える問題と、

パラグラフ全体の並び方を考える問題になっています。段落整序については、あまり類問がありません。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/bunko/wasedabunko-bunsonyu/"]

理工学部の問題を解いてしまった場合は、早稲田文化構想学部の整序や、かつての政治経済学部の問題をやってみるとよいでしょう。大問4|論理、計算問題

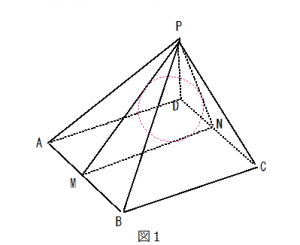

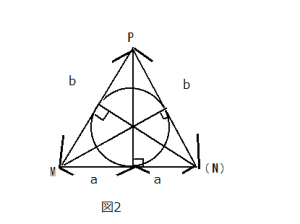

理工学部特有の計算問題やグラフからわかることから答えを導出する問題です。理工学部生として生活していくための基本的な考え方が問われています。

例年、長文が2題出題されていて、

ここ数年は1は論理学に関しての出題が続いています。2は、グラフの読み取りに関しての問題となっています。

グラフの読み取りの問題は問題の慣れが必要な部分がありますので、

何度か過去問を実施する必要があるでしょう。問題自体は難しくありません。

1は文章の理解に時間を要する場合もあります。時間配分を考えてとくようにしてきましょう。

出題歴

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2018年 and or notの論理回路、銀行の金利の算出

2017年 論理的思考における前提,基本的なグラフの読み方(文字情報からグラフを考えられるか)

2016年 論理学、論理の展開とは、グラフの読み取り

2015年 論理学の入門的知識、経営コストグラフの読み取り

2014年 学術的用語の定義、グラフの読み取り[/su_spoiler]大問5|語彙問題

大問5についてですが、

2つのヒントから単語の意味を当てるもので、

選択肢の単語の長さや最初の文字も役立ちます。正解になる単語は簡単なものばかりで、落ち着いて考えれば分かります。

しかし、時間は限られていて、15問を10分で解くのが理想です。

10分たったら、分からない問題は先に進むことが大事です。

すぐに答えられる問題だけ先に解き、難しいものは後で考えていってください。

早稲田理工特有の文章になれる対策は?

早稲田大学理工学部の英語は基本的に出典が明記(場合によっては、

インターネットのリンクも)されています。

理工学部の過去問を解いていくというのも良いですが、

同じサイトの違う文章を読んで、理系の文章になれる必要があるでしょう。その際に大事なのは、ただ読むだけではなく、

その文章を読む際に前提条件としてどのようなことが必要なのか?ということを調べてみると良いでしょう。

単純な英語の知識ではなく、理系の知識を英語と紐づけていくというのは重要な作業になるでしょう。早稲田大学理工学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として理工学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学理工学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

- 英語が苦手だけど、半分なら取れるかもしれない・・と思っている人も多いかもしれませんが、、、

とすると、

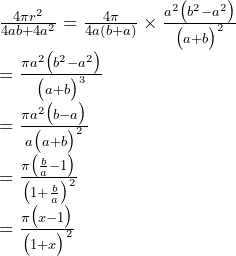

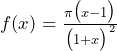

とすると、