ページ目次高2!夏休みからの早慶逆転合格の鍵は?なぜ高2の夏から受験勉強を始めるべきか?早慶合格への高2最短ルート!科目別学習法夏休み明け以降の学習計画を立てる!HIRO ACADEMIA があなたの早慶合格をサポートします! 高2!夏休みからの早慶逆転合格の鍵は? 高校2年生の皆さん、夏休みの計画

- …続きを読む

-

高2!夏休みからの早慶逆転合格の鍵は?

高校2年生の皆さん、夏休みの計画は決まっていますか?

楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。

受験勉強は、気づけばもう目の前…なんてことにならないように、

早慶合格を目指すなら今この瞬間から準備を始めましょう!「高2の夏休みから受験勉強なんてまだ早いんじゃないの…?」

そう思った人もいるかもしれません。

しかし、断言します。

早慶合格を目指すなら、高2の夏休みから始めるのは当たり前!

むしろ、遅いくらいです!

[toc]なぜ高2の夏から受験勉強を始めるべきか?

早慶合格を勝ち取るために、高2の夏休みがいかに重要であるか、その理由を3つお伝えします。

1. ライバルに差をつける圧倒的な学習量

受験は、限られた時間の中でどれだけ効率的に学習できるかの勝負です。

高3になってから焦って勉強を始めても、時間不足に陥り、思うような結果が出せない可能性も…。

高2の夏からスタートダッシュを切ることで、ライバルがまだ遊びに夢中になっている間に、圧倒的な学習量を確保できます。

これは、他の受験生と比べて大きなアドバンテージになります。

2. 基礎固めに最適な期間

早慶レベルの問題を解けるようになるには、揺るぎない基礎力が不可欠です。

高2の夏休みは、まとまった時間が取れる貴重な期間。この期間に、英語・数学を中心に基礎を徹底的に固めることで、高3になってからの応用学習がスムーズに進みます。

基礎がしっかりしていれば、応用問題にも対応できるようになり、学習効率も飛躍的に向上します。

3. 余裕を持った過去問対策

早慶合格のカギを握るのが、過去問演習による傾向分析と対策です。

しかし、基礎が固まっていない状態で過去問に取り組んでも、効果は半減してしまいます…。

高2の夏から基礎固めを着実に進め、高3の夏には過去問演習に突入できるように計画を立てましょう。過去問演習に十分な時間を割くことで、志望校の出題傾向を深く理解し、

合格答案作成能力を効果的に高めることができます。

早慶合格への高2最短ルート!科目別学習法

文系理系で高校2年生の段階でどんなことをしたら良いのかを確認していきましょう。

文系志望ならとにかく「英語」が最優先!

文系志望で早慶を目指すなら、英語で高得点を取ることが合格への必須条件です。

目標:英検準1級レベルの英語力習得

単語・熟語:

早慶レベルの単語帳(システム英単語、ターゲット1900など)を1冊完璧にマスターしましょう!

単語帳は、1周するだけでなく、何度も繰り返し学習することが重要です。

忘れた単語は、ノートに書き出して、集中的に復習しましょう。さらに、英検準1級の単語帳にも取り組み、語彙力アップを目指しましょう。

英検対策をすることで、語彙力だけでなく、読解力やリスニング力も向上させることができます。英文法:

『ポラリス1』『大岩のいちばんはじめの英文法』で、英文法の基礎を固め、読解力向上につなげましょう。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/oiwaeibunpo/"]

英文法は、ただ暗記するのではなく、例文を通して理解することが重要です。

問題集を解くだけでなく、解説をよく読み、なぜ間違えたのかを分析しましょう。英文解釈:

『肘井学の読解のための英文法が面白いほどわかる本』レベルの内容を確実にマスターしましょう。

簡単!と思えるレベルの教材を瞬時にかつ説明ができるレベルで行えるようにしていきましょう。

学んだ知識を活かし、英文解釈の練習問題に取り組みましょう。

英文解釈は、英文を正確に理解する上で非常に重要なスキルです。1文ずつ丁寧に分析し、構造を理解しながら読み進める練習をしましょう。

わからない箇所は、先生や参考書に頼り、徹底的に理解するように努めましょう。

長文読解:

基礎が固まったら、早慶レベルの長文読解問題集に取り組みましょう。

最初は時間制限を設けずに、じっくりと内容を理解することに重点を置きましょう。

徐々に時間制限を設け、本番を想定した練習を行いましょう。おすすめの教材は、

『The Rules1』や『ぐんぐん伸びる英語長文 Basic』をやってみると良いでしょう。【新定番】ぐんぐん読める英語長文の使い方

【The Rules】早慶必須の英語長文問題集理系志望なら「数学」が最優先!

理系志望で早慶を目指すなら、数学で高得点を取ることが合格への必須条件です。

数学は、得意不得意が大きく分かれる科目であり、

理系であっても苦手意識を持つ人も多いでしょう。

しかし、正しい学習方法で着実に取り組めば、必ず克服できます。

目標:数学Ⅲまでの基礎力習得、得意分野を作る

高2の夏休みの数学学習は、大きく分けて2つの段階に分けられます。

第一段階:数学ⅠA・ⅡBの基礎固め(7月)

徹底的な基礎力強化

まずは、数学ⅠA・ⅡBの基礎を徹底的に固めることから始めましょう。

基礎がしっかりしていないと、数学Ⅲの学習にスムーズに移行できません。

教科書レベルの問題を確実に解けるようにすることが重要です。数学基礎力強化におすすめ参考書

『数学Ⅰ・A 入門問題精講』:基礎力不足を感じている人に最適な問題集です。丁寧な解説で、基本的な解法をしっかりと身につけることができます。

『文系の数学 重要事項完全習得編』:重要事項をコンパクトにまとめた参考書です。短期間で基礎を復習したい人におすすめです。ただし、入門問題精講レベルができてないと難しいです。

『合格る計算 数学I・A・II・B』:計算力は数学の基礎体力です。この問題集で、正確かつスピーディーな計算力を養いましょう。これらの参考書を徹底的にやり込み、基礎を完璧にしましょう!

【使い方】数学Ⅰ・A 入門問題精講

【神書】文系の数学 重要事項完全習得編

【使い方】合格る計算ⅠAⅡB・Ⅲ/合格る確率第二段階:数学Ⅲの導入と得意分野作り(8月)

数学Ⅲの基礎学習

数学Ⅲは、微積分など、新しい概念が多く登場し、難易度も高くなります。

焦らず、一つずつ丁寧に理解していくことが重要です。

まずは、教科書や『数学Ⅲ 入門問題精講』を用いて、基本的な概念と解法を理解しましょう。得意分野を作る

数学Ⅲは範囲が広く、全てを完璧にするのは難しいです。

自分の得意分野を作り、そこで確実に得点できるようにすることが戦略的に重要です。

例えば、微積分が得意なら、積分分野の問題を重点的に練習する、といった具合です。

得意分野を作ることで、自信を持って試験に臨むことができます。応用問題への挑戦

基礎が固まってきたら、『基礎問題精講』や『チャート式』などの応用問題集にも挑戦してみましょう。

難しい問題に取り組むことで、思考力や応用力を鍛えることができます。

ただし、無理のない範囲で進めることが大切です。他の科目もしっかり対策!

英語や数学だけでなく、国語、社会、理科といった共通科目の対策も怠らないようにしましょう。

国語

現代文は、解答根拠を文章中から見つける練習を積み重ねましょう。文章をただ読むだけでなく、筆者の主張や論理展開を意識しながら読み進めることが重要です。

古文・漢文は、基本文法と単語をマスターしましょう。

苦手であれば、ちゃんとやりきれるように一つずつマスターしていきましょう。

古文単語・漢文単語帳を活用し、効率的に語彙力を高めましょう。社会

入試科目が決まっている場合は、基本用語の暗記から始めましょう。

歴史用語や地理用語は、単語帳や一問一答形式の問題集を活用すると効果的に覚えられます。

世界史・日本史は、歴史の流れを掴むことが重要です。年表や地図を活用し、歴史的事件や地理的位置関係を視覚的に理解しましょう。

地理は、地図帳と統計データを用いて、世界の地理的特徴を理解しましょう。

理科

入試科目が決まっている場合は、その科目の基礎固めから始めましょう。

物理は、公式の理解と応用が重要です。基本的な問題を繰り返し解き、公式を使いこなせるようにしましょう。

化学は、理論化学・無機化学・有機化学の基礎をバランス良く学習しましょう。構造式や化学反応式を理解することも大切です。

生物は、用語の暗記と、生命現象のメカニズムを理解することが重要です。図表やグラフを効果的に活用しましょう。

勉強時間を最大限に活かす!夏休みの過ごし方

高2の夏休みは、受験勉強を本格化する前の最後の長期休暇です。

この貴重な期間を無駄にせず、早慶合格へ向けて最高のスタートダッシュを切りましょう!

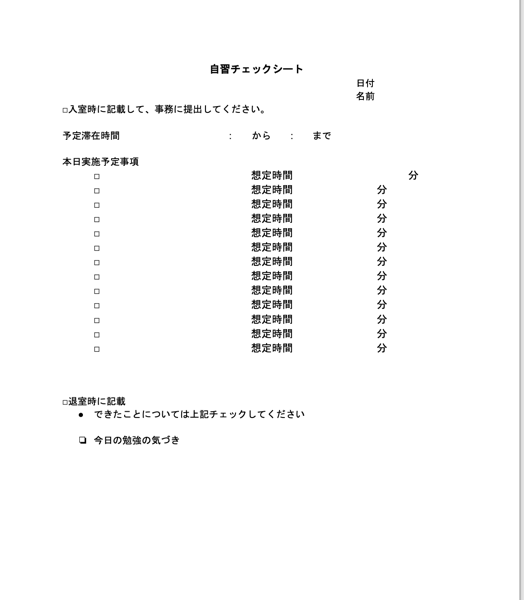

1. 毎日の学習習慣を確立!

毎日コツコツと勉強を続けるためには、1日4~6時間を目安に学習時間を確保することが重要です。集中力を維持するために、タイマーを使って時間を区切りながら、適度に休憩を取り入れると効果的です。高3を見据えて、長時間の学習に耐えられる体力を養うことも忘れずに。さらに、午前、午後、夕食後など、時間帯を区切って勉強することで、集中力をアップさせることができます。

2. 志望校を具体的にイメージ!

大学のHPやパンフレット、受験情報誌などを活用して情報を収集しましょう。また、オープンキャンパスに積極的に参加し、大学の雰囲気を体感することも大切です。現状の学力にとらわれず、「本当に学びたいこと」や「将来なりたい自分」を追求し、憧れの大学を見つけましょう。早い段階で志望校を明確にすることで、モチベーションが上がり、学習効率も向上します。

3. 模試を活用して現状の実力を把握!

– 過去の模試結果を分析し、弱点や課題を明確にしましょう。

– 夏休み明けの模試で、成果を確認できるよう、計画的に学習を進めましょう。

– 模試は、自分の実力を客観的に測るための有効なツールです。結果に一喜一憂するのではなく、分析結果を参考に、今後の学習計画に活かすことが重要です。

夏休み明け以降の学習計画を立てる!

どの時期に、どの科目/教材を、どのレベルまで仕上げるのか、具体的な計画を立てましょう。

特に、理科・社会の先取り学習計画も忘れずに!

長期的な視点を持ち、年間計画を立てることで、学習のペース配分がしやすくなります。HIRO ACADEMIA があなたの早慶合格をサポートします!

「一人では計画的に学習を進める自信がない…」

「自分に合った学習方法がわからない…」

そんな悩みをお持ちのあなたは、早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAにご相談ください!生徒一人ひとりの状況に合わせた、最適な学習計画を作成

日々の学習管理を通して、モチベーション維持をサポート

早慶合格に精通した講師陣による質の高い個別指導を行いますあなただけの最短ルートで、早慶合格へと導きます!

後悔しない夏にしよう!

高校2年生の夏休みは、早慶合格に向けた最大のチャンスです!

この夏を遊びだけで終わらせるか、それとも未来への投資にするか。

その選択が、あなたの未来を大きく左右します。

HIRO ACADEMIAは、皆さんの早慶合格を全力で応援しています!