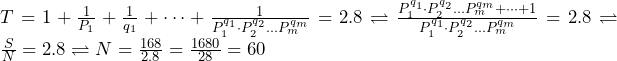

まず、N=24について考えてみます。 N=24=で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,12,24}で約数の個数は、8コで約数すべての和は60です。 次に、N=24・3=72について考えてみます。 N=で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,7

- …続きを読む

- まず、N=24について考えてみます。

N=24=

で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,12,24}で約数の個数は、8コで約数すべての和は60です。

で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,12,24}で約数の個数は、8コで約数すべての和は60です。次に、N=24・3=72について考えてみます。

N=

で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}で約数の個数は、12コで、約数のすべての和は195です。

で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}で約数の個数は、12コで、約数のすべての和は195です。これら3つから、約数の個数と約数のすべての和について考えてみます。

・N=24のとき、{1,2,3,

,

, ,

, ,

, ,

, }で、

}で、 は、1,3

は、1,3 は2,

は2,

は

は ,

,

は

は ,

, に含まれていることが分かります。

に含まれていることが分かります。つまり、

(0≦k≦3)は3の約数(1,3)とすべてかけられています。

(0≦k≦3)は3の約数(1,3)とすべてかけられています。逆に、

は1,2,

は1,2, ,

,

は3,

は3, ,

, ,

, に含まれていますから、

に含まれていますから、 (0≦l≦1)は2の約数(1,2,

(0≦l≦1)は2の約数(1,2, ,

, )とすべてかけられています。

)とすべてかけられています。以上から約数の個数はN=

のべき乗部分に注目して、(1+3)(1+1)=4・2=8コと求められます。

のべき乗部分に注目して、(1+3)(1+1)=4・2=8コと求められます。和は、

となります。

となります。・N=72=

のとき、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}

のとき、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}つまり、{1,2,3,

}

}_(傍線部)はN=24に含まれなかった約数です。_(傍線部)も

すべてかけられているので先程と同様に考えると、(1+3)(1+1+1)=(1+3)(1+2)=4・3=12コで、和は です。

です。■JMO(日本数学オリンピック)の予選の問題ですが、約数の個数という面で楽しんで頂けないでしょうか?

結局、

をm=10,

をm=10, (1≦i≦m)として、重複を2で割ったのが本問でした。

(1≦i≦m)として、重複を2で割ったのが本問でした。ここまでくれば、アルゴリズムが見えてきますね。

(1≦k≦m)を素数として、

(1≦k≦m)を素数として、 と表されたNの約数の個数は、

と表されたNの約数の個数は、

約数の総和は、

と一般化できます。

と一般化できます。さて、小手調べに以下の問題にとりくんでみよう!

▶問1

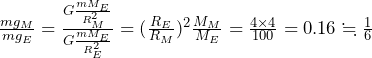

ある整数の約数をすべて足すと168になり、約数の逆数をすべて足すと、2.8になる整数を求めよ。(有名問題)

解

とする。

とする。

∴N=60…(答え)

■多項式と関係が深いです

ただの丸暗記だと、上の式変形は難しいかもしれませんが、この記事を読んだ皆さんなら、簡単に解けたのではないでしょうか?

▶問2

正の整数の組み(a,b)であって、a<b,ab=29!を満たし、かつaとbが互いに素であるようなものはいくつあるか。(2017JMO 予選2)

解 29以下の素数は、{1,2,3,5,7,11,13,17,23,29}の10コである。

まず、a=bと仮定すると,ab=29!⇄

=29!=28!・29で、29の要素は1つしかなく、平方数にならない。よって、a≠bである。

=29!=28!・29で、29の要素は1つしかなく、平方数にならない。よって、a≠bである。29!=

とする。

とする。 =x+y(1≦i≦10)、(1≦x≦

=x+y(1≦i≦10)、(1≦x≦ )として、たとえばaが

)として、たとえばaが 、bが

、bが を因数にもって、aとbが互いに素に矛盾するから、aとbは一方が

を因数にもって、aとbが互いに素に矛盾するから、aとbは一方が をもつかどうかしかありえず、これは2通りである。

をもつかどうかしかありえず、これは2通りである。各

(1≦i≦10)について同じことがいえるので、

(1≦i≦10)について同じことがいえるので、 通りだが、これにはa>bも含まれている。

通りだが、これにはa>bも含まれている。対称性(aとbをいれかえても変わらない)より、a<bとa>bの個数は同じだから求める個数は

通り…(答)

通り…(答)

図2

図2