ページ目次参考書の特色使い方この参考書によくある質問集 参考書の特色 ▶対象者 英語は模試で偏差値65~70程度はあるけれど、テーマによっては読めなくなってしまう人 長文のテーマ対策をしたい人、SFC受験生でSFCの文章になじめない人 使い方 ▶完成までの期間目安 3,4

- …続きを読む

- [toc]

参考書の特色

▶対象者

英語は模試で偏差値65~70程度はあるけれど、テーマによっては読めなくなってしまう人

長文のテーマ対策をしたい人、SFC受験生でSFCの文章になじめない人使い方

▶完成までの期間目安

3,4週間程度日本語部分の長文の背景知識の部分を読み、英語の長文を読み進めてください。日本語の説明部分を読む際にわからない部分や興味の薄い部分は違う文献を参照にしてみてください。

教材データ

入試頻出の10テーマから難関大学の入試問題を読む上で、知っていることで理解を深めることができる内容を紹介しています。100長文程度含まれているので読解の練習にも使えます。

おすすめの文献

以下ではリンガメタリカでのそれぞれのテーマに対して参考になりそうな文献をご紹介していきます。まだまだ受験までに時間のある学生や、勉強に余裕のある浪人生は読んでみてください。新書や高校生にも理解しやすいものを選んでおります。

▶学校では教えない「社会人のための現代史」 池上彰教授の東工大講義 国際篇 (文春文庫)

▶緒方貞子―難民支援の現場から (集英社新書)”]

学校では教えない「社会人のための現代史」 池上彰教授の東工大講義 国際篇では、戦後の世界がアメリカを中心にしてどのように構成されていったのかをわかりやすく説明しています。資本主義って何?、ソ連って何?ってレベルの人でもこの本を読むことで現在の世界がどのように構成されていったのかが理解できます。緒方貞子さんの本では難民に興味があれば緒方さんの本も読んで見てもいいと思います。▶カリスマ受験講師細野真宏の経済のニュースがよくわかる本 日本経済編、カリスマ受験講師細野真宏の経済のニュースがよくわかる本 世界経済編

「円安、円高、インフレ、デフレ」って何?というレベルの人でも読み進めることができる戦後の経済がどのように進んだか理解できる本です。経済学の本ではないので、理論の説明はないですが、お金の変動がどのように世界に影響を及ぼしているのかを理解することができます。理論をもっと詳しく学びたい!という方はこちらの新書を読んでみましょう。数学を勉強していない人には関数の概念を理解するのが難しいかもしれませんが。。。▶高校生のための経済学入門 (ちくま新書)

▶落ちこぼれでもわかるマクロ経済学の本―初心者のための入門書の入門

▶落ちこぼれでもわかるミクロ経済学の本―初心者のための入門書の入門

テレビで話題の木暮さんの書いている「落ちこぼれシリーズ」もわかりやすくてオススメです。高校レベルの数学が基本的に理解できていれば問題なく理解ができるかと思います。▶これからの日本の論点 日経大予測2016

▶大前研一 日本の論点2016〜17

現在の日本(2015年)において、どのような問題を抱えていて、有識者がどのような意見を持っているのかをまとめています。

特に大前さんの教材は独特の視点なので高校生が読んでみても面白いかと思います。▶インターネット (岩波新書)

SFC教授の村井先生の本です。インターネットとしての価値が何なのか?を再定義できるかと思います。

▶歴史でわかる科学入門 (ヒストリカル・スタディーズ08)

時系列にそって、科学史を理解していきます。科学が苦手な人であっても歴史というストーリーの観点から読むことで理解がし易いです。この参考書の後は?

この教材を終えている段階だと長文の練習は済んでいると思うので、各大学の過去問をやるのが最大の演習です。志望校の過去問を行いながら、これまでの読解のどこが間違っていたのかを確認していきましょう。

この参考書によくある質問集

ここではこの参考書によく当塾に寄せられる質問をQ&A形式でお答えします。

解答はプラトン先生にお答えいただきます。

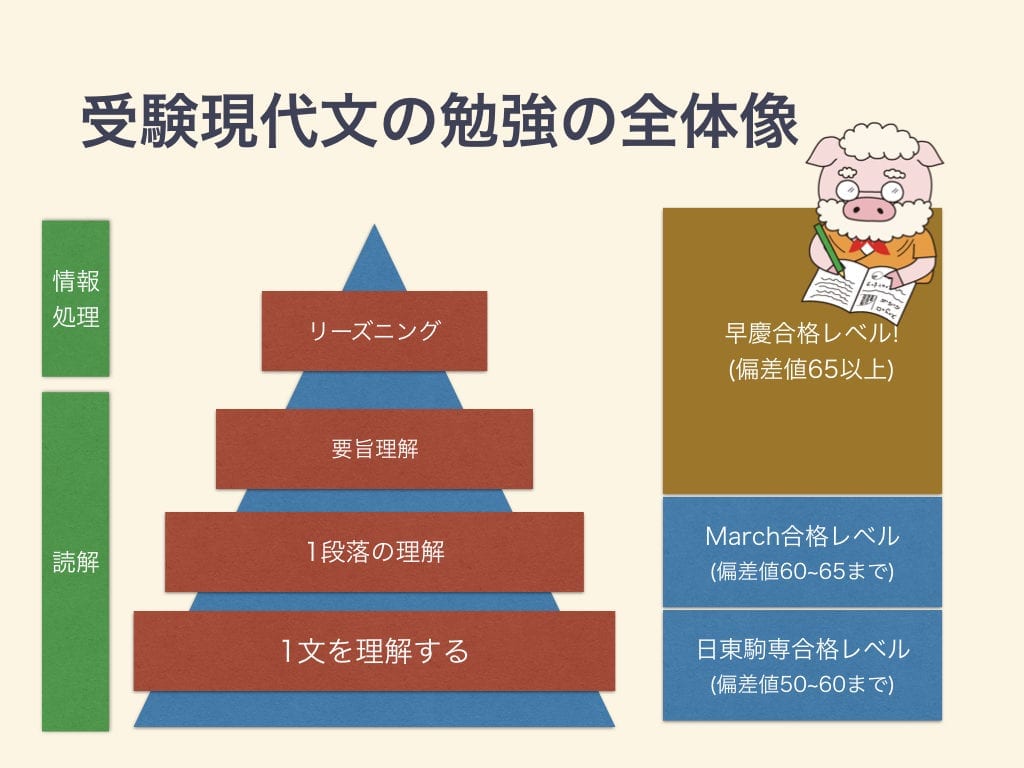

解答はプラトン先生にお答えいただきます。[speech_bubble type="ln-flat" subtype="L1" icon="seitom1.gif" name="質問1"]今リンガメタリカをやってるのですが難しくてキツいです。各パート読んでなにが言いたいのか読み解く練習してるんですけど日本語に訳せてもなに言ってんだろうって思うことが多いです!どうすれば読解力上がりますか? マーチ志望です。[/speech_bubble]

[speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="platon1.jpg" name="プラトン先生"]MARCHレベルを志望しているのであれば、この教材を行う必要はないです。MARCHレベルの問題は比較的読みやすい問題が多いので、この教材を行うよりも過去問を行うのが良いでしょう。また読解力については、外国語の要素としての読解力なのか、そもそも日本語レベルで内容が理解できるかどうか、という点で変わってきます。構文解釈や文法に不安がある場合はまずは知識面を頑張るのが良いでしょう。特にMARCHレベルくらいですと、こうした知識で差がつくことがほとんどです。難しいことを行う前に基礎を固めてください。[/speech_bubble][speech_bubble type="ln-flat" subtype="L1" icon="seitow4.gif" name="質問2"]速読英単語(上級編)とこの教材であればどちらが良いですか?[/speech_bubble][speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="platon1.jpg" name="プラトン先生"]どちらも使う目的は異なります。速読英単語は難関レベルの単語を長文を使って覚えるという目的で使用する一方で、リンガメタリカは長文の背景を入れるために使用します。目的に合わせて使用しましょう。[/speech_bubble]

解答はプラトン先生にお答えいただきます。

解答はプラトン先生にお答えいただきます。

[/su_box]

[/su_box]

解答は

解答は