早慶・難関国立・難関私立大学を目指している受験生が当塾でどのように最速で小論文を学んでいるのか、その勉強方法をお伝えします。勉強はただやみくもに時間ばかりかけても成績は上がりません!適切な勉強方法、計画を建てて何をいつまでに行うのか?を決めておく必要があります。当塾で指導している最速で効率的に数学の

- …続きを読む

- 早慶・難関国立・難関私立大学を目指している受験生が当塾でどのように最速で小論文を学んでいるのか、その勉強方法をお伝えします。勉強はただやみくもに時間ばかりかけても成績は上がりません!適切な勉強方法、計画を建てて何をいつまでに行うのか?を決めておく必要があります。当塾で指導している最速で効率的に数学の成績をあげる勉強方法の一部をお伝えいたします

[toc]

段階1: 小論文の初歩

小論文を書くための初歩としてまず知っておきたいことをここでは紹介します。

小論文=自分の意見を書く = 好き放題書いていいというわけではありません。

意見を書くにもルールがあります。ここでは小論文を書く上でのルールをお教えしていきます。小論文と作文の違いとは何か?

まず、小論文とは「小」論文とあるように、小さいながらも論文であることを意識してください。

論文とは、根拠に基づいて自身の意見を主張することです。一方、作文の目的は、自分の感性をもとに読むまたは見たものに対しての感想を加えること、または自らの体験談を書くことになります。

つまり、以上をまとめると、個人の体験・感想等を基に豊かな感性をアピールするほうが作文で、意見を提示し説得力を持って納得させることを主な目的としている方が小論文と言えるでしょう。

まずは、この小論文と作文は違う!ということを理解して下さい。

用紙の使い方を覚える

続いて原稿用紙の使い方を覚えましょう。

当然ですが、書き出しや段落の始めのときには1マス空けなければいけません。なお要約の場合には、1マス開ける必要はないことにも注意してください。次に、「、」や「。」の句読点そして「 )」や「 」」などの閉じカッコは行の最初に置いてはいけません。

その場合には、前行の最後のマスに一緒に入れることが求められます。

(1つ補足しますが、具体例の際に「私は違う。」などと言ったように会話文を盛り込む可能性があります。その際には、。と」を違うマスに書いても良いですが、同じマスに入れても良いでしょう。)上に関連して、上記の記号は文字と同じマスで記述しなければいけませんが、小文字「っ」や「ょ」などは行の始めに来ても何ら問題はないです。逆に、行の最後に文字と同じマスに書くことは認められていません。

次に、英数字の扱いについてです。

まず縦書きの原稿用紙の場合は、漢数字(一、二、三…)を使うことが求められ、横書きの場合には算用数字(1,2,3…)を使う必要があります。なお横書きの際は、1マスに2文字の数字を入れます。

更に付け加えると、熟語やことわざに用いられる数字は、原稿用紙の縦書き横書きにかかわらず常に漢数字で書く必要があります(十人十色や石の上にも三年など)

(例:World、Organization)英字の場合は、常に横書きである事が必要です。

しかし、NPOやWHO、UNHCR、TPPなどの社会学の小論文で頻繁に目にする略称に関しては、縦書きの原稿用紙の場合には縦書きにしても問題ありません。

※略称でない小文字の英字を多用することは文章として読みづらいため、余りおすすめできません。誤った日本語を使わない

誤った日本語は、採点者に対して悪い印象を与えるばかりか小論文の内容にまで悪影響を与えてしまいます。

ここで一例を紹介していきます。

▶「〜たり」

たりは単体では使えず、「〜したり〜したり〜」と言った形でのみ使えます。

しかし、口語的として使われることが多いため、小論文内で使用することはおすすめできません。▶「なので」

文頭で「なので」を用いることはできません。「〜であるので〜」という用い方は可能です。段階2:文章を読解する

小論文を書く上でまずは文章を読解できるようになる必要があります。読解力が貧困なままでは、課題文で問われていることが理解できません。

読解力の向上

読解力とは、簡単に述べると、文章内容を理解することです。この部分が小論文において非常に重要になってきます。

まず、読解力が高いと文章を読み取る速度が上がります。それにより、文章を読む時間を短縮する一方で、小論文を書く時間を増加させることができます。

つまり、自らの意見を高い精度で論じることが可能になるということです。次に、高い読解力は課題文において与えられる問題点を理解することにつながります。

課題文で与えられる問題点に対しては、自分が書く小論文に流用して解決方法を提示することができます。

これは、課題文を単に読むことでなく利用しているため、良い小論文を書く上で非常に重要ともいえます。最後に、単純でありながらいちばん重要なことがあります。

それは、読解力は国語や小論文だけでなく、他の科目にも役立つということです。例えば、試験などで世界史や国語などでひっかけ問題が合ったとしても、読解力があればそれを読み取ることが可能で点数を落とすことを回避できるでしょう。

また、難しい数学の問題であったとしても問題の構造等を理解しさえすれば間違えて回答することを防ぐことができるでしょう。日本語の語彙を増やす

より良い小論文とは、多彩な表現を用いながら自分の意見や問題提起を補強しているものです。

小学生、中学生がつかうような語彙でひたすら主張をされても、その主張がどれだけ良くても、その主張に賛成しようとは思わないでしょう。

論理的に考えることは直ぐにできることではありませんが、語彙力を増やすことであればすぐに取り組むこともできますし、覚えたか覚えてないかで成果の判断ができるのでモチベーションも湧きやすいかと思います。豊富な語彙を使えることは、難解な文章を理解することにつながるのはさることながら自分の主張を効果的に補強することができるようになります。

もちろん、ここで注意したいことは、、

難しい語句を使おうとする余り、漢字を間違えることや用いるべきでない文脈で用いてしまうなどの誤用をしてしまうといったことです。

これらの誤りは、先でも述べたとおり小論文の採点に多大な悪影響を与えるために、絶対に起こしてはいけません。そのために、日頃から語彙を使う練習をしておくことが重要です。

例えば、新聞を読んだり、本を読む際に、内容だけでなくどのような語彙の使われ方をしているのか?という点に注意してみると良いでしょう。特に、進みたい学部に関連する本を読むことは、学部への理解を深めると同時に関連する語句を学べ、更には読解力や語彙力の向上も図ることができます。

段階3: 小論文を書いてみる

上記のことを理解した上で実際に小論文を書いてみましょう。実際に書いてみないとどの程度書くことができるのか?書くことができないのか?ということがわかりません。

また添削を受けることができる環境下であれば添削を受けてみることをオススメいたします。文章の論理性を考える

文章が論理的であるかどうかは、その小論文自体に説得力があるかどうかということです。

大学受験の小論文で問われるのは、これまで誰も論じたことのない”素晴らしい意見”を述べることではありません。

自分の意見を論理的に説明できるかどうか?という点です。

相手がどれだけ納得感を持って小論文を読むことができるのか?この一点のみです。説得力があるかないかは、自分のしたい主張に根拠をしっかりと付けられているかどうかや主張に対する理由付けが正当であるかどうかが関係してきます。

自分の主張を論理の矛盾なく補強できているか否かが重要だといえるでしょう。*論理性があるかどうか?と言うのは相対的な感覚なので、一般的な高校生が独学で身につけるのは不可能でしょう。高校の先生など信頼のおける人にみてもらうのが良いでしょう。当塾でも小論文の指導はしております。お気軽にご連絡下さい。こちらから相談が可能です。

接続詞の重要性

接続詞を使いこなせていることは、現代文や英語同様に小論文において小論文の内容と同程度に重要と言えます。

なぜならば、小論文において接続詞とは自らの意見に対する論理性を示すものであり、これがなければ如何に内容が優れていても読みづらい上に、意味を理解することができなくなってしまいます。

接続詞は、文章に論理性を与え、かつ文章全体の流れや自分の本当に言いたいことがわかりやすくなります。ですが、使いすぎると非常にくどい文章になってしまいますので使い方には十分に注意しましょう。〜接続詞の例〜

*順接や逆説といった言葉の意味がそもそもわからない(具体例をもって人に説明できないレベルであるならばまずは、辞典でそれぞれの言葉の意味を調べよう)

順接:だから、故に、それ故、したがって(NG:「だから」を乱用することは文章を幼稚に見せてしまう。)

逆説:しかし、だが、しかし、しかしながら、ところが、それでも、(NG:「だけど」や「が」は少し幼稚に見えてしまう。)

並立:そして、また、かつ(注意:「かつまた」という接続詞もあるが、少し堅苦しい表現であるために使用には気をつけるべき)

添加:更に、その上、加えて

説明:ただし、もっとも、なお、つまり、なぜならば

対比:その反面、または、あるいは 、ないしは

転換:ところで、さて、言い換えると、換言すると

以上は一例であるので、自分で調べつつ用いる練習を常日頃から行うべきである。

そうすれば、接続詞を文意に沿って用いることができるようになり、接続詞を上手に使えることは読解力を上げることにもつながってきます。

小論文の型を意識する

序論、本論、結論の3つが基本的な型です。

*しかし、文章量によって結論を落とすことや序論①、本論①、根拠①&序論②、本論②、根拠②、結論といった変則的な型にすることもあるので注意。①序論→序論とは小論文において、その後のあらかたの道筋を表すものです。

そのため、まず「論ずるテーマ」を述べた後にこの小論文で何を追求するかの「問い」を述べた上で「結論への道筋」を表すことが求められます。

問題例:

法とは何かを特徴と道徳や正義等の社会的規範の違いを明らかにした上で、論述せよ。解答例(序論):初めに、法が現在の人びとに信じられている理由は何であろうか。思うに、法は現代の人びとを縛る最も強いものである。しかしながら、それにもかかわらず我々の多くは法に抵抗することなく甘受している。私は、法が人びとになぜ信じられているのか加えて、法が我々を縛る根源にあるものは何なのかについて検討することが、法とは何かを論述する上で必要と考え、以下に論じる。(以下略)

これは、参考例であるため資料や課題文のない小論文の形になっているが、資料等がある場合には初めに文章全体の三割程度の要約を加えた上で、自らの主張を行っても良いでしょう。

②本論→本論は自分が主張していることへの根拠付けを行い、より論理的で説得力のある文章にすることが目的です。

本論では、自分の主張をより強固にする必要があるため、自らの体験や具体例及び具体的なデータを出すことが求められます。

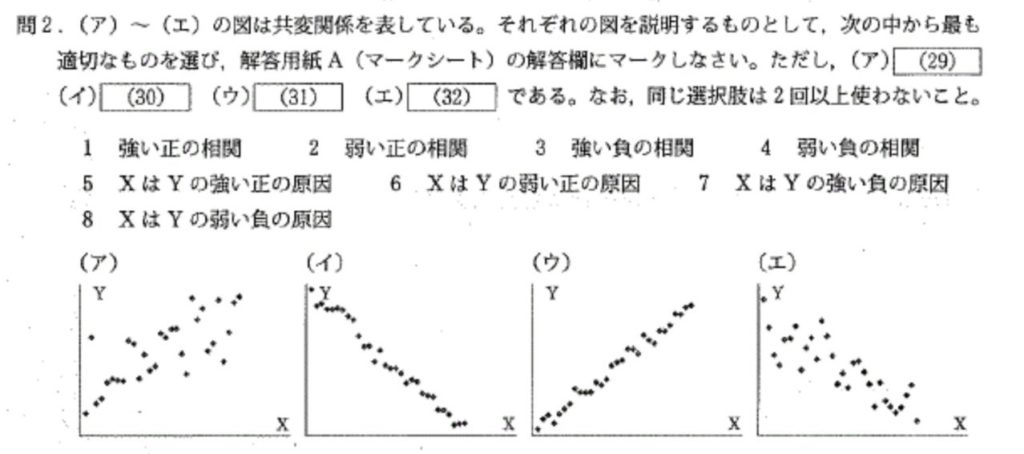

資料や図表の使い方

慶應義塾大学総合政策学部のような、資料や図表がある小論文においては、与えられているそれら資料をまとめることが求められるケースが多くなっています。

その場合には、一般的な文章の要約と同じく勝手な付け加えをしてはいけないことに注意してください。①全体像をつかむ→全体像とは、グラフや資料から読み取れる大まかな傾向のことです。

グラフや図表における全体的な傾向をつかむことは、それらの分析によって背景にある社会情勢などを読み取ることができます。②異常な点を見つける→今回は便宜的に「異常」と表現しているが、つまりは突出したおかしな点・特徴的な点を見つけた上でそこに言及することが必要であるということです。

突如として増加している場合または、減少している場合には何らかの理由があって起きているものだ。

そのため、年度が付けられているグラフは特徴的な数値の年に何がおきているのか、また年齢が付いているグラフにおいては特徴的な数値を叩き出している年齢の特徴とグラフの趣旨を絡み合わせて考えることが必要です。以上2つを基に要約であれば要約を行うことが求められます。

更に自ら主張を行う場合には、それらの数値を利用して文章を作ることで与えられた図表を理解していることを表せる上に、説得力のある(上記で言えば、「自分の主張について根拠がある」)主張に仕立て上げることできます。

※注意すべきだが、図表やグラフ型の小論文で「図表やグラフを基に自らの意見を述べよ。」といったような、自らの意見を論述させる問題に於いては図表やグラフの特徴を述べるだけではもちろん不十分です。

グラフや図表の読み取りは、自分の意見に対して副次的なものであることを忘れてはいけない。だが、副次的であるからと言ってないがしろにしてはいけません。

そのため、「グラフによると〜、」や「〜とグラフから読み取れる。」とグラフをまとめた上で、「以上を踏まえると〜」や「それらを踏まえて〜と私は考える。」と自分の考えを論述することが(一例であるが、)必要です。

参考文献について

小論文をするというと参考文献を読む必要があります。ですが、志望大学、学部によってどのような書籍を読めば良いのか?というのは変わってきます。

当塾では小論文についても読解力をつける最初の段階から指導をしております。こちらからお気軽にお問い合わせ下さい。

解答は

解答は