ページ目次【英文解釈】「透視図」と「ポレポレ」どっち?「英文読解の透視図」と「ポレポレ」の概要「英文読解の透視図」と「ポレポレ」の比較「透視図」と「ポレポレ」どちらもやるべき?「英文読解の透視図」がおすすめの人「ポレポレ」がおすすめの人「英文読解の透視図」と「ポレポレ」の比較まとめこの後の英語長文は

「英文読解の透視図」と「ポレポレ英文読解プロセス50」は、難関大学生の必読書として知られる英文解釈の名著です。

どちらを選ぶか迷う受験生も多いでしょう。

この記事では、両者の特徴をレベル、量、網羅性、解説、語彙・文法解説、反復性などの観点から比較し、

自分の学習スタイルと目的に合った一冊を選ぶことの重要性を解説します。

英文読解の透視図」と「ポレポレ英文読解プロセス50」は、

ともに最難関レベルの英文解釈書として知られています。

この2冊は長年にわたり難関大学生の必読書として定評があり、英文読解力を高めるための代表的な参考書です。

どちらも英文法や構文の分析手法を体系的に解説しており、これらの書籍をマスターすれば、たとえ複雑で入り組んだ英文でも正確に解釈できる実力が身につきます。

文脈を捉えながら論理的に文章を読む訓練をすることを目的とした書籍です。

長文の例題を用いて、複雑な構文解析の方法を学ぶことができます。

英文読解の透視図の詳しい使い方についてはこちらの記事でわかりやすく説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/toushizu/"]

短い英文を用いつつ、効率的な読解プロセスを学習することに重点が置かれています。

英文を左から右へ読み進めるときの思考法が詳細に解説されており、ネイティブの読み方に近づけることを目指しています。

ポレポレ英文読解プロセス50の詳しい使い方についてはこちらの記事でわかりやすく説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/porepore/"]

| 項目 | ポレポレ | 透視図 |

|---|---|---|

| レベル | ○(短文、基本的) | ○(長文、高度な構文) |

| 量 | △(200ページ、B6判) | ○(500ページ、B5版) |

| 網羅性 | ○(各分野、バランス) | △(特定の分野集中) |

| 解説 | ○(視覚的、赤文字) | ○(文章解説スタイル) |

| 語彙・文法解説 | ×(解説なし) | ○(巻末に語彙集、文法) |

| 反復 | ○(繰り返し学習しやすい) | △(ゆっくり進める) |

「英文読解の透視図」の例題は、長さが平均して400字程度と長文が中心です。一方、「ポレポレ」は100-200字程度の比較的短い英文が用いられています。「透視図」は文脈を意識しつつ、複雑な構文を正確に解釈する能力が求められます。「ポレポレ」はより簡潔な英文で読解プロセスの習得に重点が置かれています。

「英文読解の透視図」はB5版の大判で、総ページ数は500ページ近くにおよびます。

一方「ポレポレ」は手軽なB6判サイズで、200ページ程度とコンパクトな分量です。

「英文読解の透視図」は問題数が100題前後と多く、様々な題材や構文が網羅されています。

ただし、受験生の苦手な分野(「仮定法」「比較」「省略」「倒置」など)に集中しているので、

全ての分野にバランスよくという感じではありません。

そのため、必ず透視図の前に基本的な教材を行った方が良いです。

「ポレポレ」は50題程度ですが、各分野からバランスよく網羅されています。

特に名詞構文の説明が詳しく説明している参考書はあまりないのでその点で、

ポレポレの方が評価できます。

「ポレポレ」では主語や目的語に赤文字で印をつけるなど、視覚的な解説手法が用いられています。

「透視図」は文法の説明などを詳述する文章解説スタイルです。

「英文読解の透視図」には巻末に語彙集が付属しており、例題に出てきた英単語の意味が解説されています。

また文法項目も解説されています。

「ポレポレ」にはこのような解説はありません。

「ポレポレ」は分量が少ないため、繰り返し学習しやすい特徴があります。

「透視図」は周回は難しく、ゆっくり進める必要があります。

このように両者にはそれぞれの特長があり、自分の学習スタイルに合った参考書を選択することが大切です。

徹底的にマスターすることが英文読解力向上の鍵となります。

「英文読解の透視図」と「ポレポレ英文読解プロセス50」はどちらも難関大学合格レベルの英文読解力を養成する優れた参考書ですが、

必ずしも両方やる必要はありません。

どちらか1冊をしっかりマスターすることで、十分な読解力は身につきます。

むしろ、1冊に集中する方が効率的で効果的です。

「英文読解の透視図」は長文読解力、「ポレポレ」は効率的読解プロセスの習得に重点が置かれています。

自分の弱点を考え、それを補強する参考書1冊に絞るのがポイントです。

もし時間に余裕があれば、両方をやることで論理的読解力と効率的読解力の両方を磨くことができるでしょう。

しかし、時間に制約がある場合は1冊に集中した方が実力は付きやすいと考えられます。

「英文読解の透視図」には、100問以上の例題が用意されています。文章類型だけでなく、条件法、比較構文、関係代名詞、倒置構文など、英文読解に必要な文法事項が網羅的にカバーされています。また、社説、小説、エッセイなど様々なジャンルの文章が取り上げられているのが特徴です。

「英文読解の透視図」は一冊のページ数が300ページ以上と分量が多く、1題あたりの解説も詳細です。1日1題から2題程度のスローペースで取り組むのが適切で、ゆっくり進展させながら英文を丁寧に味わいたい人に向いています。

「英文読解の透視図」では、各例題の解説が2ページ以上に及ぶこともあり、文法や構文の解説が詳細に記されています。例題の繰り返し学習よりも、解説部分に時間をかけて英文法を学びたい人におすすめです。

社説や論文からの引用が例題となっているため、多少難解な語彙が含まれています。日常的に英語に触れる機会が多く、ある程度の語彙力が身についている人向けの参考書といえます。

一冊学習するのに2~3ヶ月程度の時間を要するので、焦らず長期的に取り組める人に向いています。余裕のあるスケジュールで、のんびり進められる人におすすめです。

「ポレポレ」には全部で50題の例題しかありません。1題当たりの分量も1ページ程度とコンパクト。

1回の学習時間は30分程度で済むので、効率的に回数を重ねられます。例題集のように同じ題材を繰り返し学習したい人に適しています。

「ポレポレ」では、まず始めに主語と動詞を見つけ、その後に目的語等を確認するという、英文を順序立てて読み進める考え方が示されています。

この「プロセス」を習得すれば、英文を直線的に追う読み方ができるようになります。

「ポレポレ」の例題には、主語、動詞、目的語などにそれぞれ印が付されています。

また、文の構成要素ごとにカッコで囲んで示されているので、視覚的に構造を捉えられます。視覚的な示唆による学習型の人に向いています。

「ポレポレ」では文法事項の解説はほとんどありません。例題の英文構造に注目するスタイルなので、ある程度の文法基礎が前提として求められます。

「ポレポレ」1冊の学習時間は20時間程度で充分肝心なポイントを習得できます。目標を定めて効率的に短期間で英文読解力を高めたい人に最適です。

このように、「ポレポレ」は簡潔ながら効果的な学習スタイルが特徴です。効率を重視する人に強くおすすめしたい参考書といえます。

「英文読解の透視図」と「ポレポレ」は、ともに難関大学合格レベルの英文読解力を養成するための名著ですが、アプローチの仕方に違いがあります。

英文読解力は、どのような文章にも対応できる汎用的な能力です。

自分の学習スタイルと目的に合った1冊を選択し、徹底的に学習することで大きく力がつくはずです。

自分にあった参考書の選び方が成功のカギとなります。

この参考書が完全に理解できている状態であれば大学受験で構文で困ることは基本的にはないでしょう。

その場合は、文法的な側面ではなく、長文を読んで、論理展開といった内容面を重視して問題を解いていきましょう。

長文の論理展開、文章のパラグラフの構造を理解する教材としては、下記のような教材が良いでしょう。

英文読解の着眼点: 言い換えと対比で解く

英文精読へのアプローチ ミクロとマクロの視点から

ぐんぐん読める英語長文:Standard→Advanced

レベル別英語長文レベル5

その他英語の勉強法については、こちらの記事で説明しているのでこちらを確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-schedule/"]

早慶レベルの英語の構文は他にどんなものを使用したらよいのかはこちらの記事で説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokei-englishinterpretation/"]

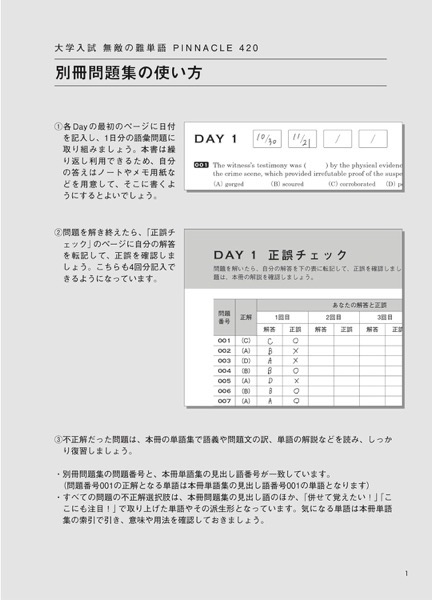

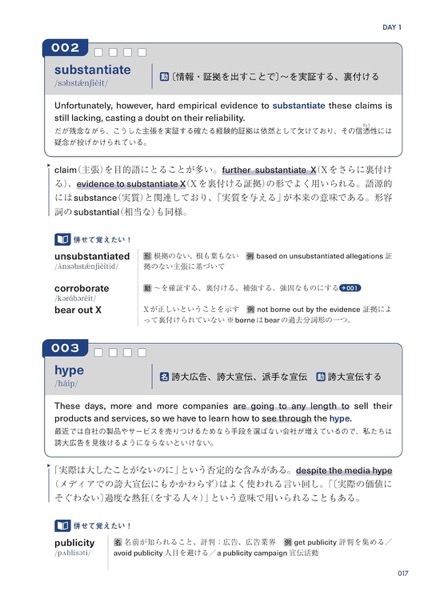

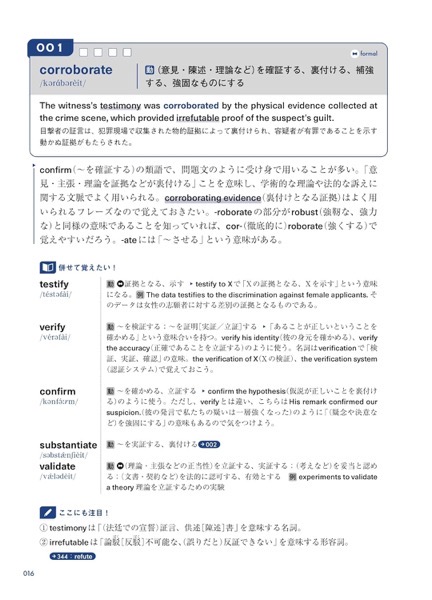

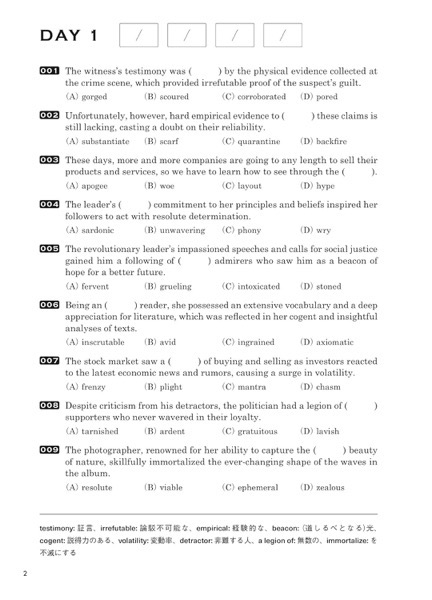

ページ目次「無敵の難単語PINNACLE(ピナクル) 420」の使い方と特徴を生かす学習術無敵の難単語PINNACLE 420の特徴無敵の難単語PINNACLE 420に向いている人無敵の難単語PINNACLE 420のレベル無敵の難単語PINNACLE 420の使い方PINNACLE(ピナクル)

早慶向けの大学受験単語帳がついに出ました!

![]()

単語帳なのに420個しか入ってないじゃん・・・

少ないと思っている人もいるかもしれないですが、実際は逆です。

このレベルの単語はかなり難しく覚えるのも大変です。

この420個に絞って確実に覚えていくことで、早慶向けの難単語を覚えることができます。

1級用の単語帳を1度やってみるとわかりますが、単語と意味の結びつきを1対1で考えるのが非常に難しく覚えるのが大変です。意識しなかったり、語源を覚えて紐付けが見つからなかったら全然覚えることができません。

早慶向けの最強の英単語になりそうなPinnacleの特徴を見ていきましょう。

この単語集では、過去に出題された大学入試の英語の語彙問題を分析し、頻出する難語をピックアップしています。

分析の結果、早稲田大学や慶應義塾大学などの難関私立大の入試では、英検1級レベルの語彙が頻繁に出題されていることが分かりました。

また、英字新聞や経済誌などの文章からの出題が多い傾向にあるため、こうした媒体で実際に使われているアカデミックな語彙に着目しています。

この厳選された420語をマスターすることで、実際の入試で出てくる可能性が高い難語に対応できるようになり、語彙力を効率的に強化できます。

過去問分析に基づいた語彙選定がこの単語集の大きな特徴といえます。

これまで英検1級の単語帳や3000語くらいの難単語帳を覚えなくてはいけなかったのですが、この単語帳であれば420個なので覚えやすいです

![]()

この単語集には420語の難語が収録されていますが、

1日30語のペースで学習していけば、約2週間で全ての単語を習得できるように設計されています。

具体的には、単語集の中で1日分の学習内容が30語に分けられていて、毎日これを1セットとして学習していきます。

30語という量は、多すぎず少なすぎずちょうどいい量で、1日の学習に必要な時間も約30分程度で済みます。14日間の学習スパンは、入試直前の残された時間に合わせて決められています。

Crackdown,backfire,meticulous,invigorateなど英検1級レベルの難単語がですが、

早慶に頻出の英単語がでてきています。

基本英単語帳は下記が当てはまります。

使い方を詳しく説明しているので確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/osusumeeitangotyou/"]その後には、EXを使って、この単語帳を実施すると良いでしょう。

早慶に行くために4冊単語帳を行うことを考えると、少なくとも高校2年生には英単語の勉強をしていかなくてはいけなそうですね。

![]()

他にもは難単語帳はありますので、余裕がある人は他の単語帳も見てみても良いです。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/syagaku/waseda-syagaku-english-tangocho/"]レベルは単語水準が12000語水準で、英検1級レベルの単語帳を濃縮しています。

早慶の単語が難しい学部を受ける生徒以外は不要です。

逆にいうと早稲田社学のような英単語がものすごい難しい学部の場合は、絶対やったほうが良いです。

社学を受ける生徒は必須です。

下記で具体的な使い方を見ていきましょう。

この単語集の大きな特徴は、各単語に実際の英文からの例文が多数掲載されていることです。

例えば「dwindle」の項目では、次のような例文が示されています。

As the population of the endangered species dwindles, efforts to preserve its

natural habitat and prevent poaching become increasingly urgent.

例文を通して、実際の使われ方をイメージできます。

加えて、この単語集では例文の下に「dwindleは『動①だんだん減少[低下]する ②衰える、弱まる③~をだ

んだん減少させる、小さくする』の意味」といった使い方の解説も記載されています。

例文以外にも前置詞との使い方も多数記載されています。

例文と解説を併用することで、単語の意味だけでなく、実際の使い方まで深く理解することができるのです。

単語の定着には非常に効果的な学習方法といえます。

例えば「dwindle」の項目では、「abate」「ebb」「wane」といった関連語が示されています。

これにより、単に「dwindle」だけを覚えるのではなく、意味の近い英単語を効率的に拡充することができます。

また、各単語の例文は実際の英文誌や新聞からの引用です。

この単語集の大きなメリットは、掲載されている例文が実際の長文から抜粋したものだという点です。

実際の長文中での使われ方を確認することは、英語のニュアンスをつかむ上で非常に重要です。

本書の学習では、まず例文から単語の基本的な意味を掴み、

次に実際の英文脈での使われ方のイメージを膨らませる、という学習プロセスがおすすめです。

写真のような感じで4択での問題集が付属して、理解度を確認することができます。

このように問題集を解くことで、単語の意味が正確に理解できているか確認できます。

また、解けなかった問題は復習し直すことで、弱点の単語力を効果的に強化できます。

学習とテストを繰り返すことで、単語の知識が定着するため、非常に重要な要素といえます。

EconomistやForeign Affairsといった政治経済系の新聞雑誌から

今後も出題されることを考えると、これまで以上に難単語対策が必要になるのは間違いありません。

早慶受験を考えている人はぜひやってみてください。

ページ目次【英検2級】スピーキング対策!プロが指導する合格する勉強法【英検2級スピーキング】試験の概要【英検2級スピーキング】試験の流れ【英検2級スピーキング】問題別対策【英検2級スピーキング】直前対策諦めずにとにかく最後まで話す対策でお困りの場合はヒロアカへ 【英検2級】スピーキング対策!プロが指

英検2級のスピーキングは対策さえしっかりできれば合格するのは難しくありません、

本ブログ記事ではどのように対策をしたら良いのかを0からプロ目線でお伝えしていきます。

英検2級の試験は、一次試験と二次試験の2つから構成されています。

一次試験は筆記試験で、

読解力、文法力、リスニング、ライティング能力を確認する試験です。

二次試験は面接形式で行われるスピーキング試験です。このスピーキング試験では、実際に英語を話す能力が試されます。

面接は個人面接で、面接官は1人です。面接時間は約7分間で、この間に音読や質疑応答など、決まった形式の出題が行われます。

つまり、英検2級の二次試験は、筆記試験では測れない英語のスピーキング能力を評価する試験なのです。

英語を話す力が問われる重要な位置付けにある試験といえます。

| 形式 | 配点 | 目標点 |

|---|---|---|

| 音読(パッセージの音読) | 5 | 3 |

| No.1(パッセージの質問) | 5 | 3 |

| No.2(3コマイラストの説明) | 10 | 6 |

| No.3(Q&A) | 5 | 3 |

| No.4(Q&A) | 5 | 3 |

| アティテュード | 3 | 2 |

| 合計 | 33 | 20 |

英検2級のスピーキング試験では、発音、語彙力、文法、論理的思考力などの言語能力が評価されます。

単語の発音が正確で、文法を正しく用いることはもちろん、自分の意見を論理的に説明できるかどうかも重要視されます。

また、答えに必要な情報量を適切に提供できているかどうかも評価の対象となります。情報が不足していたり、答えがぼんやりしていると減点の要因となります。

加えて、コミュニケーション態度も評価されます。

面接官の目を見て答える、相づちをうつ、質問を適切に繰り返すなど、円滑なコミュニケーションが取れているかがチェックされます。

これらのコミュニケーション態度は「アティチュード」と呼ばれ、採点の対象となっています。

さらに、アイコンタクト、姿勢、反応の適切さなど、非言語的な要素も評価対象となります。

相手の反応に応じて適切に反応できるかどうかがチェックされるのです。

このように、英検2級のスピーキング試験は、言語能力だけでなくコミュニケーション能力全般を多角的に評価するものといえます。

言語面と非言語面の両方の能力が問われる難易度の高い試験だといえます。

英検2級のスピーキング試験の配点は33点満点で、合格ラインは19点以上です。

つまり、33点の6割以上を取れば合格となります。

過去の合格率は約8割程度です。

一次試験を突破できた方の英語力は十分あると考えられるので、二次試験も合格できる可能性は高いといえます。

一次試験に合格した方のほとんどは、十分な対策をすれば二次試験も突破できる実力があると言えます。

まずは、2級スピーキングの全体的な試験の流れを見ていきましょう。

英検2級のスピーキング試験は、入室から退室まで以下の流れで進行します。

入室時には、

May I come in?

といって、入室をしてください。

面接カードを渡し、着席してから面接官と簡単な挨拶を交わします。

その後、問題カードを受け取って試験が開始されます。

面接中は常にアイコンタクトを意識するなど、コミュニケーション態度にも注意が必要です。

退室時には問題カードを返却した上で、簡単な挨拶をして面接室を後にします。

英検2級のスピーキング試験では、まず最初にパッセージの音読が課されます。

このパッセージは60語程度の短い英文で、20秒の黙読の後に音読する形式です。

音読の際は、英文の内容を正確に伝えることが大切です。

そのためには、単語の発音に注意を払う必要があります。

日本語のカタカナ発音とは異なる単語があるので、事前に発音を確認しておきましょう。

英検2級の面接試験では最初にパッセージの音読が課されます。

この時、正しい発音と適切な抑揚が大切なポイントとなります。

まず発音については、日本語の発音とは異なる英単語が多数あるので、

事前によくでてくる発音記号を確認しておく必要があります。

母音や子音の発音に加えて、単語アクセントも正しく置くことが求められます。

発音を誤ると言葉の意味が伝わりにくくなるため、練習は欠かせません。

次に抑揚について

内容語(名詞・形容詞・副詞)は強く、機能語(前置詞・代名詞・助動詞など)は弱く発音するなど、

意味に応じた抑揚をつけることが求められます。

また文末の上昇下降調子にも注意し、疑問文は上げ調子、

断定文は下げ調子で読むなど、抑揚にメリハリをつけることが必要です。

適切な発音と抑揚で音読できれば、聞き手に内容が正確に伝わるだけでなく、評価も高くなります。

この点を意識して繰り返し練習することが合格への近道となるでしょう。

音読の後、面接官からパッセージの内容に関する質問が1問出題されます。

この質問は「How」か「Why」から始まることがほとんどです。

「How」から始まる質問の場合、パッセージ中の「方法」に関する部分から答えを導き出します。

「in this way」や「by doing」といった表現のある文がヒントになります。

一方、「Why」から始まる質問の場合は、「理由」に関する部分を探します。

「because」や「therefore」といった接続詞が手がかりとなります。

パッセージを参照しながら、指示語を具体的な内容に置き換えたり、文型を変えたりして、適切な文で答えを構築する必要があります。

事前にパッセージの内容把握と要約力を鍛えておくこと、そして質問の形式に慣れておくことが対策のポイントです。

限られた時間で的確に答えを導き出せる読解力が求められる問題といえます。

英検2級の面接試験では、パッセージに関する質問や意見を問う質問などで、

的確に答えるために質問のキーワードをつかむことが重要です。

例えば、パッセージに関する質問では「How」か「Why」から始まることが多く、

「How」なら方法、「Why」なら理由に関するキーワードを探すことがポイントになります。

また、意見を問う質問では、最初に提示される一般的な意見の内容を確実に捉える必要があります。

これらのキーワードをつかむためには、

質問された直後にキーワードを聞き取る「聞く力」と、そのキーワードから意味を推察する「思考力」が求められます。

質問の主旨を的確につかむ力はスピーキングテストで最も重要な能力の一つです。

日頃の英語学習でも、要点を捉える訓練を心がけることが大切です。

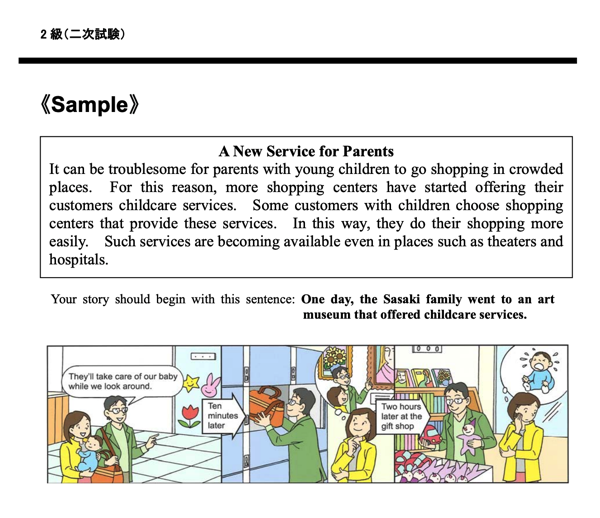

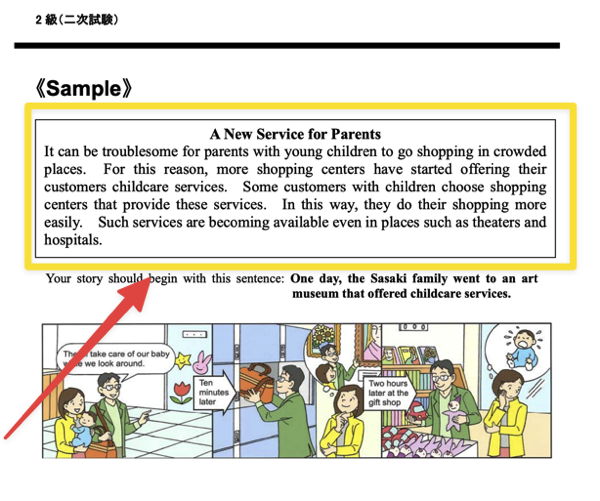

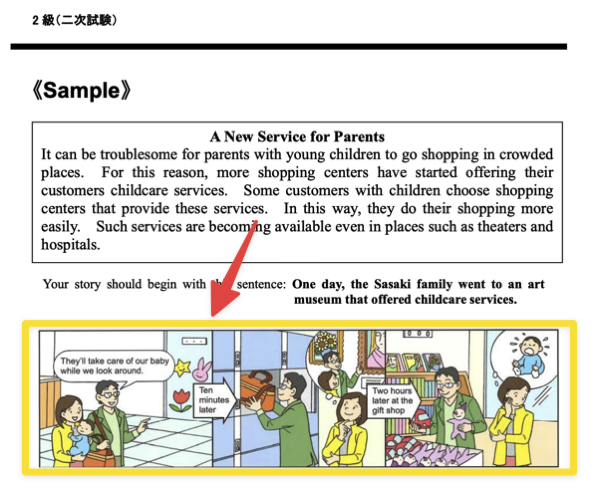

英検2級の面接では、3コマのイラストを用いて状況を説明する問題が出題されます。この問題では、まず最初に20秒間の検討時間が与えられます。

この間に、イラストの3コマを見て状況を把握し、簡潔に説明するためのキーワードを選び出します。冒頭の1文は問題カードに印刷されているので、その文を入れることを忘れないようにします。

説明では、まず各コマの場面を時系列で描写します。

登場人物の行動や台詞を過去形で表現します。

次に、人物の心情や考え(lookes surprisedなど)を1文で付け加えると説明がわかりやすくなります。

1コマにつき2文程度で説明するのが標準的です。

ここが10点あるのでできるかどうかが合否を大きく握っています。また、この部分は練習次第で点数を大きく伸ばせるのでやっていくと良いでしょう。この問題のポイントは、簡潔かつ正確に状況を描写できるかどうかです。

限られた時間でイラストからキーワードを抽出し、適切な過去形や言い回しを使ってスムーズに説明できるスキルが求められます。事前のイラスト描写練習が効果的です。

ポイントを見て、下記の模範解答を見てみてください。

One day, the Sasaki family went to an art museum that offered childcare services. Mr. Sasaki said to his wife, “They’l take care of our baby while we look around ”

Ten minutes later,Mr. Sasaki was putting his bag into a locker. Mrs. Sasaki was looking forward to seeing the paintings with her husband.

Two hours later at the gift shop, Mr. Sasaki was choosing a toy for their baby. Mrs. Sasaki

was worried that their baby might be crying.

出典:公益財団法人日本英語検定協会公式HP|英検2級二次試験問題サンプル

英検2級の面接試験でイラストの状況を説明する場面では、簡潔な説明が求められます。

具体的には、各コマの状況を2文程度で表現するのが適切な量です。

1文目で場面を描写し、2文目で人物の心情を付け加える、という形が標準的です。

限られた時間の中で的確に状況を説明するには、簡潔な表現を使うことが重要だからです。

また、イラスト内の文章を使いまわすのも簡潔な説明に有効です。

イラストの描写はコメントがない場合の部分が苦手な人が多いので例題でやってみましょう。

3コマのイラストで、

1コマ目が「男の子が掃除機で部屋の掃除をしている様子」、

2コマ目が「掃除機から火花が出ている様子」、

3コマ目が「男の子が驚いた表情で立っている様子」

簡潔な英文例:

要点を絞った表現で、核心をつかむのがこの問題の要諦です。

漫然とした説明より、簡潔な説明の方が高得点につながります。

英検2級の面接試験では、受験者自身の意見を問う質問が2問あります。

1問目は問題カードの内容に関連した話題で、「Some people say that~」の形式で一般的な意見が提示された後、「What do you think about that?」と自分の意見を問われます。ここでは「I agree.」「I disagree.」といったように、はっきりと自分の立場を示した上で、理由を2文程度で説明するのがポイントです。

2問目は日常の話題で、社会情勢についての説明後、「Do you think~?」のYes/Noで答える問いかけに続いて、「Why?」「Why not?」とフォローアップの質問が来ます。こちらも理由を2文程度で明確に説明することが大切です。

これらの設問では、下記が問われます。

日頃から意見文の構成を練習しておくことが対策の核となります。

「Some people say that doctors give too many types of medicine to their patients. What do you think about that?」

この質問は、医師が患者に余分な種類の薬を出す傾向がある、という一般的な意見が提示されています。受験者はこの意見に対する自分の見解を求められます。

「Today, some schools tell their students not to bring cell phones to school. Do you think it is a good idea?」

この質問は、最近一部の学校で携帯電話の持ち込みを禁止する動きがあることを紹介し、受験者にその意見を求めています。Yes/Noで答えた後、理由を求められます。

「Some people say that people in Japan don’t work too hard anymore. What do you think about that?」

この質問は、日本人の勤勉さが失われつつある、という意見があることを提示し、受験者の考えを問うています。

このように、実際の試験では受験者の意見を問う質問が具体的な社会的な話題と関連づけられて出題されます。

事前にこのような質問に慣れておくことが大切です。

英検2級の面接試験では、自分の意見を2問にわたって問われます。

これに対してスムーズに答えるには、意見表明時の構成をある程度決めておくとよいでしょう。

例えば、まず最初に「I agree.」「I disagree.」といったように、賛成か反対かの立場を明確に示すことから始めるのが効果的です。

次に、理由を2文程度で説明します。

理由としては、根拠を2つあげるパターンと、1つの理由を掘り下げるパターンが考えられます。

このように構成を決めておけば、本番で迷うことなくスムーズに意見を展開できるはずです。

あらかじめ決めた構成に沿って練習を重ねることで、本番での回答力が向上するでしょう。

意見表明時の論理的な構成力は面接試験で重視されるポイントです。

事前に構成を考え抜くことが合格への近道だと言えるでしょう。

英検のスピーキングは、直前でも成績を上げることが可能です。

それでは直前でどのように対策をしたら良いのかを見ていきましょう。

下記のような教材が適しています。

[itemlink post_id="23481"] [itemlink post_id="23483"] [itemlink post_id="23484"]このような教材を使って何度も繰り返して練習をしてみましょう。

過去問集を1次試験の際に使用していますので、使ってみると良いでしょう。

[itemlink post_id="23485"]スマートフォンなどを使って、面接練習時の自分の発音を録音すると、

誤った発音に気づきやすくなります。

聞き返して発音の弱点を分析し、意識して直していきましょう。

英検対策に優れた塾に通うのも一つの手です。

当塾でも英検の対策を行なっています。

面接試験では、途中で諦めて答えを切り上げてしまうと大きな点数を失ってしまいます。

たとえ上手く答えられない質問が出たとしても、諦めることなくとにかく最後まで話し続けることが肝心です。

「Well」「Let me see」などの間投詞を使い、できる限りの英語で繋ぎながら回答を尽くすことが大切です。

完璧な回答は難しくても、意欲と積極性を示すことでアティチュードの評価を高めることができます。

諦めずに最後まで諦めずに回答することを強く意識しましょう。それが合格への確実な近道となるはずです。

ヒロアカでは英検・英語指導のプロである塾長が0から英検の対策を指導していきます。

お気軽にご相談ください。

[eiken-counseling]

ページ目次【GMARCH】英語の難易度はどれくらい【GMARCH】英語と早慶の英語の違い【GMARCH】英語難易度ランキングMARCH英語が読めない3つの理由GMARCH英語対策におすすめの参考書 【GMARCH】英語の難易度はどれくらい GMARCHの英語の難易度はどれくらいなのか、下記の観点から

GMARCHの英語の難易度はどれくらいなのか、下記の観点から確認していきます。

GMARCHの英単語・英熟語のレベルは基礎から標準です。

具体的には、一般的な6000語程度の語彙数で構いません。

ここで注意してほしいのが完璧の定義です。

受検生の多くは「英単語帳、完璧にした!」といいつつも、実際に使えるレベルに達していません。

完璧というのは英単語を見て一秒以内に日本語訳が出る状態のこと。

例えば、英語の本文を読んでいるときに、10秒かけてやっと訳が出てきても、時間内にとき終わらないですよね。

GMARCHの英単語・英熟語のレベルは基礎から標準ですが、

すぐに日本語訳が出てくるレベルでないといけないということは忘れないようにしましょう。

英文法の難易度は標準。一部、難しい問題がでますが、その問題を正解しなくても合格点が取れます。

受験はすべての問題を解ける必要はありません。

そのため標準を完璧にし、難問はできるだけ取るという方針がおすすめ。

具体的には網羅系の参考書(有名どころだと『ヴィンテージ』『アップグレード』などを一冊やり、

その後は過去問を使い、知識を補強していきましょう。

GMARCHの英語長文の難易度は標準~やや難です。

とはいえ、GMARCHの問題形式はそこまで凝ってないので、

基礎学力がある人は対策を積むことで確実に成績を上げることができます。

もちろん、標準レベルの文章をいかに正確に速く読めるかも重要です。

昨今の入試では、長文が大量に出ますのでいかに速く正確に読めるかを意識して学習してください。

また単に速く読むだけではなく一文を正確に読めるようする精読も重要です。

精読と速読は精読を先にやった方が良いのは間違いないのですが、

どちらも適切な訓練をして学習をしてください。どちらかに偏ってもダメです。

上述したようにGMARCHと早慶の文章は根本的に違うのですが、

昨今の入試だと大きく別れるのが語彙です。

早慶の上位レベルだと、12000語程度語彙がないとよくはなしがわからない、

答えの選択肢が選べないこともあります。

早慶とGMARCHの違いについてはこちらの英語の勉強法でもお伝えしています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/english-benkyo/"]

【GMARCH】の英語難易度をランキング形式で見ていくと、以下のようになります。

GMACHの中で難しいのは青山学院大学文学部の英米になるでしょう。

入試改革の影響で青山学院大学は、総合問題にシフトをしましたが、

文学部だけは以前の入試と同じような問題が出題されます。

青山学院大学文学部の英語入試には、長文読解問題が主要な特徴となっています。

試験では、長文読解、空欄補充、語句整序、自由英作文、幅広い問題が出題されます。

全体的に英文量が多く、長文の比率が高いため、速読の練習や語彙力、構文解釈力を高めることが重要です。

英文学科はリスニングが出題されます。リスニングの難易度は大学受験の中でも高いです。

効果的なリスニング対策としては、過去問を活用することが困難であるため、英検やTOEICなどの教材を使うことが推奨されています。

また、多く聴くだけではなく、実際に問題を解くときのように集中して聴くことで、耳が英語に慣れ、聞き取りやすくなることが期待できます。

リスニング力を向上させるためには、継続的なトレーニングが重要です。

こちらの記事で詳しく対策をお伝えしています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/aoyama/aobun/aobun-english/"]

続いて、法政大学がランクインしました。

法政大学の英語入試では、長文問題が中心となっています。

試験問題の大部分は長文を扱ったもので、読解問題、同意表現、文法や発音・アクセントを問うものなど、

様々な設問が組み込まれています。

また、一部の大問の設問文が英語で書かれているため、英語での設問文に慣れることが重要です。

入試レベルとしては、早慶に近い難しい語句が出題されることも特徴的です。

学習院大学の英語入試は、バラエティに富んだ入試形式になっており、

記述も多いためこのランクとなりました。

学習院大学の英語入試では、自由英作文や記述式の読解の要約問題が出題されます。

これらの問題では、日本語で考えた後に英文に訳すという作業が必要となりますが、

日本語通りの表現にこだわりすぎると不自然な英語になりがちです。

そのため、できるだけ平易な単語や構文を使うことが推奨されています

文法・語彙問題では、空所補充による短文の完成問題や短文中の4つの下線から誤りを指摘する問題が出題されます。

読解問題では、社会、言語などをはじめ、さまざまなテーマの英文が出題され、

全体の概要を問うというよりは、文章中の一部分について問う問題が多く、精読が必要とされるのが特徴です

和文英訳問題では書き出し、または書き終わりが指定されるものが出題され、基本的な構文で書ける標準問題が多いです

中央大学の英語入試の特徴は、語彙・文法問題の出題が全体の半分を占める点にあります。

これは他の上位私立大学の英語入試が長文読解中心であるのとは対照的です。

また、中央大学の英語入試は「知識重視」であり、語彙・文法・語法・構文の知識を問う問題が多く出題されます。

具体的には、法学部、経済学部、商学部などの学部において、長文読解以外の問題の配点が5割を超えています。

特に法学部では、語法・文法力を要する誤箇所指摘問題も出題されます。

しかし、長文読解を軽視することはできません。

経済学部・法学部の長文読解量は1500語を大きく上回り、ボリュームがあります。

さらに、法学部では試験時間が短縮されたため、速読力が求められる試験となっています。

また、法学部の英語入試では、私立では慶應義塾大学や青山学院大学に次ぐ記述問題の多さが特徴となっています。

法学部の英語の試験は150点満点で、記述問題の配点が計80点と半分以上を占めています。

ただし、記述のウエイトは学部によって差があります。経済・商・文・理工学部の場合、記述式は全体の2割程度です。

明治大学の英語入試の特徴は、長文読解問題が中心ですが、ほとんどが語彙力、コロケーション、熟語勝負になります。

長文が非常に長く、英文和訳や和文英訳も含まれることがあります。

また、文法・語彙問題が独立した大問として出題されることは少ないものの、

長文読解問題の中に文法・語彙知識が求められることがあります。

立教大学の英語は、文学部をのぞいて英語の外部試験に移行しました。

そのため、今回は圏外扱いとしました。

英検の対策についてはこちらの記事をご覧ください。

【英検が微妙】・・入試までの別の外部試験はIELTSがおすすめ!

英検2級に1ヶ月で合格する最強の勉強戦略

【英検準1級】最速で合格する勉強法と学習計画と難易度

1,単語力が不足している

GMARCHで出題される単語は、英検2級~準1級レベルの一般的な単語が主です。しかしこれらの単語をすべてマスターしていないと、文章の意味が正確に理解できません。「単語の意味がわからない」が最も大きな理由です。

2,文法理解が不十分

文法項目自体は高校レベルですが、文法を正確に理解しないと構文の意味関係が把握できません。「文法が分からない」が2番目に大きな理由です。

3,解き方が確立してない

GMARCHの英語には、早慶では通用しないGMARCHの解き方があります。

早慶レベルでは通用しないのですが、GMARCHを解く人は注意して過去問に望んでください。

GMARCHに合格するためには下記の教材と過去問で十分合格水準に達します。

さらに詳しく参考書を知りたい方はこちらから詳しく見ることができます。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-schedule/"]

英検2級を中学生が受験する意義は大きい。高校受験での加点に加え、英語学習の動機付けにもなるからです。 しかし合格の道のりは険しく、勉強法を戦略的に立てる必要があります。 今回は中学生におすすめの英検2級の勉強法を具体的に解説していきます。 この記事の結論 中学生でも英検2級は合格可能 対策の仕方が重

しかし合格の道のりは険しく、勉強法を戦略的に立てる必要があります。

今回は中学生におすすめの英検2級の勉強法を具体的に解説していきます。

英検2級は高校卒業程度の英語力が求められます。社会的な話題も出題されるので、難易度は高いです。

英検2級は高校卒業程度の英語力が求められる試験です。

レベル的には中学生には非常にハードルが高く、社会的な内容の長文読解や、自分の意見を英文で記述するライティングなどが課題となります。

受験するにあたっては、中学の授業の範囲を超えた学習が必要不可欠で、単語力強化や過去問を解き込むなどの努力が必要です。

決して簡単に合格できる試験ではありませんが、効率の良い学習法を身につけて粘り強く取り組めば、中学生での合格は決して不可能ではありません。

中学生にとっては難易度は高いものの、合格すれば大きな達成感と自信につながります。

英検2級と準2級の違いは、主に出題される内容の難易度にあります。

準2級の出題範囲は「日常生活」に関する題材が中心です。

食事、家族、学校生活、旅行等の身近な話題が取り上げられます。

一方、2級では「社会生活」に必要な内容が出題されます。

政治、経済、医療、科学技術等の社会的な話題が含まれ、準2級に比べて高度な内容が問われます。

文章の長さにおいても、2級の方が長文量が多く設定されています。

設問形式で見ると、準2級には2級にはない「会話文の空所補充」がある一方、2級では準2級にはない「写真の説明」が課されます。

英検準2級で必要とされる語彙数は約3,500語です。

これは英検3級の約2,000語から1,500語ほど増えた量です。

一方、英検2級では約5,500語の語彙力が求められます。2級と準2級の差は約2,000語となります。

この2,000語の違いは大きく、例えば1日10語ずつ覚えたとしても200日以上の暗記が必要になります。

また、2級では準2級にはない高度な語彙が要求されるため、単なる語彙量の差というだけでなく、

難易度の高い語彙を習得しなければなりません。

このため、2級の語彙力は準2級に比べて飛躍的に高く、単語力の差が2級と準2級の大きな違いの一つであるといえます。

語彙量の差は看過できないほどに大きなギャップがあると言えるでしょう。

英検2級を早い段階で合格しておくことのメリットは多くあります。

英検2級以上の級を取得していると、多くの高校の入試では実際の得点にポイントを加えてくれます。

例えば国語100点・数学80点・英語70点で合計250点だった場合、2級を取得済みなら英語点数に10点加点され、合計260点となります。

この加点によって順位が上がったり、第一希望の高校に受かりやすくなったりするメリットがあります。

英検2級に合格していれば、入試当日は自信を持って試験に臨めます。

英語の得点がイマイチでも、加点によってカバーできる安心感が得られます。

得点に自信がない場合でも、合格ラインまでは加点で補えるので心理的なプレッシャーが軽減されます。

英検2級というハイレベルな試験に挑戦する過程で、英語学習時間が増え、

より高度な学習内容をマスターすることになります。

試験に向けた学習は集中力が持続しやすく、毎日の英語学習への意欲が高まる効果があります。

難関な試験への挑戦は英語力向上に大きな動機づけとなるのです。

中高一貫では高校受験がないので気が緩みがちです。

もちろん、進路がものすごく早くて置いて行かれてしまう人も多いです。

そのような人が再度やり直ししつつ、大学受験のための目標達成の道具として使うのは非常に良いです。

こちらの記事で中高一貫生が落ちこぼれてしまった場合にどうしたら良いのかお伝えしています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/genekisei/chukoikkan-english/"]

ここまでいろいろと述べてきましたが、

中学生で英検2級の合格は決して難しくありません。

具体的にどのように対策をしたら良いのかを見ていきましょう。

英検2級は4技能ありますが、優先することは2つだけです。

単語を覚えることとライティング

仮定法や複合関係詞といった高校英文法がまだまだ終わってない人も多いと思います。その場合は、並行して高校英文法の勉強をした方が良いです。

最優先事項を極端に絞って1ヶ月で合格する方法についてもこちらで紹介しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/kentei/eigokentei/grade2/eiken2-1month/"]英検2級では約5,500語の英単語をマスターする必要があります。しかし一度に大量の英単語を暗記するのは非常に困難です。

そこで、英検2級に特化した単語帳を利用し、1日に決まった量、例えば50語程度を設定して、その数だけ毎日欠かさず単語を暗記していきます。

単語帳の場合、英語→日本語の意味、また日本語→英語の表現活用がセットになっているので、繰り返し学習しやすい構成になっています。

単語帳には、出題頻度の高い単語が分類されて掲載されているものがおすすめです。重要単語を効率的にマスターできます。

[itemlink post_id="23415"]毎日コツコツと単語を暗記することで、徐々に語彙力が増強されていきます。

単語力は英語力向上に不可欠な要素ですので、この時期にしっかり身につける必要があります。

英単語学習は退屈なイメージがありますが、毎日欠かさずコツコツ取り組むことが大切です。

この積み重ねが英検2級合格の近道となります。

単語を覚えるためのオススメの参考書としては、『パス単』と

英検2級の文法は、中学で学習する範囲を超えた高度な内容が出題されます。

そのため、文法書を片手に最初から順番に勉強していっても、効率が悪くて時間がかかってしまいます。

まずは、過去問を実際に解き、どの文法が自分にとって難しいのか、わからないのかを確認することが重要です。

過去問で出題ミスをしたり、自信が持てなかった文法項目をメモしておきます。

その後、文法書や参考書を利用して、わからなかった文法を重点的に学習していきます。

この「過去問先行 → わからない点の特定 → 参考書で学習」というサイクルを繰り返すことで、文法学習の効率が飛躍的に向上します。

自分に必要な文法を絞り込んで学習できるので時間の節約にもなり、文法力強化におすすめの方法です。

中学生で英検2級となると、

まだ高校レベルの英文法が終わってない場合も多いでしょう。

その場合は『大岩の一番はじめの英文法』や

『土岐田のここからはじめる英文法ドリル』といった基本教材で高校英文法の基礎をやっていくと良いでしょう。

1ヶ月もあれば英文法の全体像を掴むことができるでしょう。

英検2級のライティングでは、与えられたテーマに対して80-100語程度で意見文を書く力が求められます。

ここでのポイントは、テンプレートを使った文章構成を身に付けることです。

英検は機械採点なので、ある程度型にはまってないと評価されません。そのため型を覚えるというのが最優先事項となります。

具体的には、冒頭で意見を明確に述べ、その後に2つの理由を述べ、最後に再度意見を繰り返す、という型式が基本形です。

これをマスターしたうえで、過去の高得点答案を参考に、冒頭と結論の文や、理由を説明する接続詞の使い方などの細かいテクニックを学び取ることが大切です。

過去問の模範解答を書き写すことで型の定着が図れ、

実際の試験でも手本となる文章を思い浮かべながら解答できるようになります。

ライティング力は毎日書く訓練によって鍛えられます。

型を覚えたうえで、常に過去の優れた答案を意識しながら実践を重ねることが合格への近道です。

英検2級のリスニングは、日常会話から講義、解説、討論まで幅広い聴解力が必要です。

毎日英語を聞く訓練を欠かさないことが重要です。

英語の速さに慣れ、内容を正確に聞き取る力を鍛えましょう。継続することで聴解力は確実に向上します。

リスニングの根本的な学習法についてはこちらで記載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/kentei/eigokentei/eiken-listening-effective/"]

過去問を複数回解くことで、出題傾向をつかみやすくなります。

2回目以降は時間を意識して解き、試験と同じ条件で実践することが大切です。

回を重ねるごとに解き方がより効率的になるはずです。最低2周は必ず解き、得意・不得意を分析しましょう。

まず、長文読解の訓練には過去問を活用することをおすすめします。

過去問の長文問題は実際の試験と同レベルの文章で、速読力と正確性を高める練習に最適です。

長文読解の練習では、次の2点に注意しながら、過去問を繰り返し解くことが大切です。

1つ目は、時間を意識して解くこと。試験と同じ時間制限を設け、時間内に解き切れる速度を身に付けることが重要です。

2つ目は、内容を正確に把握すること。文章の大意をつかむだけでなく、細部の情報まで正しく読み取れるようにすることが必要です。

この2点を意識しつつ、過去問をこまめに解き直すことで、効果的に読解スピードと理解力が高められます。

時間と正確性の両方を確保できる読解力が、長文問題対策のカギとなります。

2級レベルの長文集となると、文で覚える単熟語 2級編が読みやすいのでおすすめです。

[itemlink post_id="23418"] [itemlink post_id="23417"]

中学生で英検2級に合格したとなると、次は英検準1級となります。

ですが、多くの場合は大学受験もセットになりますので、

大学受験ではほとんど小手先のテクニックは使えなくなります。

ちゃんと英語が読めないと難関大学に合格することは不可能です。

なんとなく、英語が読めるというレベル感でも4技能があるので英検は合格することは可能ですが、

大学受験ではかなり細かく読めないと難関大学に合格することは不可能です。

そうしたことも目先の結果だけを考えずに、

先を見据えた学習をしておいた方が良いでしょう。

当塾では英検の対策はもちろんのこと、大学受験まで考えたレベルの高い英語の学習を行うことが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

[eiken-counseling]

英検2級合格を目指すあなたに朗報です。わずか1ヶ月で合格できる特効勉強法があります。 英検2級には、リーディング、ライティング、リスニングと4技能があります。 しかし、すべてに時間をかける必要はありません。得意分野に集中し、他は合格ラインに達することを目指せば十分合格できます。 本記事では、この「得

しかし、すべてに時間をかける必要はありません。得意分野に集中し、他は合格ラインに達することを目指せば十分合格できます。

本記事では、この「得意分野に特化する勉強法」を詳しく解説します。辛抱強く勉強してきたあなたを、最短距離で英検2級合格へ導きます。ぜひ参考にしてください。

[toc]

まずは英検2級がどのような試験なのかついて簡単に確認していきます。

ここでは、下記3点について確認していきます。

英検2級のレベルは「高校卒業程度」と位置付けられています。

高校卒業レベルの文法事項が出題され、語彙数は約5,000語が要求されるレベルです。

具体的には、英検準2級までに習得した英語力を、実社会でも使える実用的な英語力へと発展させることが求められます。

日常会話文からより複雑な内容の文章への対応力が問われるようになります。

リスニングの速度も準2級より速くなるため、音声への慣れが必要となります。

英検2級の試験は、一次試験と二次試験からなります。

一次試験は、リーディング、ライティング、リスニングの3技能が出題される紙筆テストです。

所要時間は筆記試験が85分、リスニングテストが約25分です。

二次試験は、面接官との英語による面接試験で、スピーキング能力が評価されます。

試験時間は約7分です。

それぞれについてこちらで記載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/kentei/eigokentei/grade2/eiken-2/"]

英検2級の一次試験の合格点は1,520点(満点1,950点)、二次試験は460点(満点650点)です。

合格率は近年公表されていませんが、過去のデータから25%前後とされています。

難関な資格ではありますが、しっかりした対策を行えば、合格できる可能性は十分にあります。

それではここから具体的に英検2級に1ヶ月で合格するための勉強計画を見ていきます。

英検2級に合格という目標だけにしぼれば合格は難しくありません。

![]()

英検2級を短期間で取るために最優先事項は英単語と作文です。

この2技能は比較的短期間で鍛え上げることができるため、

この2つを極めることで合格レベルまで持っていくことができます。

大学受験では、長文の方がもちろん配点が高いので、たとえ合格してもその後に長文の勉強をしてください。

英検2級合格を目指す1ヶ月の具体的なスケジュールは以下の通りです。

1週目:英単語と熟語の学習・文章を読む

「パス単」を使用し、毎日決められた量をこなす。

『英検分野別ターゲット英検2級単語・熟語問題』も余裕があれば覚えてください。

2週目:基本的な文法事項の復習と作文・リスニング過去問

動詞の活用、冠詞、助動詞などの基礎的な文法項目を確認する。

過去問題で弱点があれば注意して復習する。

3週目:読解の過去問題を解き知識の定着

過去問題集を解き、文章内容の理解力や正確な解答力を養う。分からない問題は必ず復習する。

4週目:これまでの復習

過去問をもう一度解いて、単語、作文でどんな問題が出ても対応できるようにしてください。

1週間の具体的な勉強計画の例は以下の通りです。

1週間計:24時間の勉強時間

平日は仕事や学校があるため深夜に勉強時間を確保。

休日に集中して長時間勉強をすることで、1週間で20~30時間の学習時間を持続できます。

勉強時間を確保するコツは以下の通りです。

ここからは各技能をどのような点を意識して学習をしたら良いのか?、勉強法や

おすすめの参考書をお伝えしていきます。

英単語の勉強では、単語帳を活用し、毎日20-30語ずつ復習することをおすすめします。

新しい単語を少しずつでもコツコツ学習することが大切です。

発音記号も必ず確認し、実際に声に出して言うことで記憶に残りやすくなります。

単語の意味は、和訳だけでなく、例文や英語での説明文でも理解を深めましょう。

視覚的なイメージを手がかりにするため、単語の画像カードを自作するのも効果的です。

頻出する重要単語は、単語帳で色分けしたり位置を変えたりすることで、復習時に強調して学習できます。

このように、学習法を工夫することで、効率的に単語力を高めることができます。

単語帳は、『パス単』と『英検分野別ターゲット英検2級単語・熟語問題』をひたすらおこなってください。

[itemlink post_id="23415"] [itemlink post_id="23417"]余裕ある人は『文で覚える単熟語』をやってみてください。

[itemlink post_id="23418"]2級の英単語の覚え方はこちらの記事でも解説しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/kentei/eigokentei/grade2/eiken-word-howtostudy/"]熟語を暗記する時は、その熟語が実際に文章の中でどのような場面で使われるのかをイメージしながら学習しましょう。

熟語が使われる場面を思い浮かべることで、その熟語の意味と使い方を理解しやすくなります。

例えば、「get up」は「起きる」という場面、「look after」は「面倒を見る」という場面をイメージします。

このように、熟語の意味を単に訳すのではなく、それが使われる実際の状況を頭に浮かべることで、熟語のニュアンスまで理解しやすくなります。

会話表現は、実際にその場面で使えるようになることが大切です。

例えば、「Nice to meet you.」は初対面の人に挨拶する場面、「Could you repeat that?」は聞き返す場面などを想定します。

このように、熟語も会話表現も覚える際は、単に訳だけでなく使用場面を意識することがポイントです。

そのためには、会話表現を繰り返し音読したり、シャドーイングすることが効果的です。

また、ノートに新しく習った熟語や会話表現を毎日5つずつ書き写すのも覚えるコツの一つです。

同じ種類の熟語はまとめて学習すると効率的です。

熟語を暗記する時は、その熟語が実際に文章の中でどのような場面で使われるのかをイメージしながら学習しましょう。

文法の学習は基礎から応用までを段階的に進めましょう。

基本は過去問を解いて『大岩の英文法』などのわかりやすい英文法の教材を使って確認するのが良いでしょう。

時間のない人は単語だけでOKで、作文を優先してください。

長文読解では、まず文章の構成を把握します。

例えば以下の英文の場合、「はじめにスマートフォンの普及について──次に依存症の現状──そして最後に解決法の提案」といった流れになっています。

In recent years, smartphones have become an essential part of our lives. Over 70% of people now own one. However, overuse of smartphones can lead to addiction. According to a survey, 20% of smartphone users check their phones more than 50 times a day. This dependence on smartphones is becoming a serious social issue. Experts suggest that users should track their usage time and limit it. Also, they recommend turning off notifications and avoiding use before bedtime. With proper management, we can use smartphones wisely.

次に段落ごとに要点をまとめていきます。第一段落は「スマートフォンの普及」、第二段落は「依存症の実態」、第三段落は「解決法の提案」と、各段落のテーマをつかみます。

このように、英文の構成と段落の役割を理解することが基本的な読み方となります。

速読力は、この読み方を身につけるとともに、英文を音読する訓練で鍛えられます。

通勤電車で英文の音読をするなど、実践を重ねることが重要です。

参考書では、『英検2級 長文読解問題集』(旺文社)がオススメです。多数の長文読解問題を解くことで、読解力と速読力が向上します。

このように読み方を意識し、実践を積むことで長文読解力が確実に高まります。

どれくらい勉強時間を取れるかによります。

1ヶ月だとコスパがあまり良くないので後回しが基本。ちゃんと聞こえるようになるには3,4ヶ月は少なくてもかかります。

リスニング力を高めるには、まず毎日15-20分は英語の音声教材を聞く習慣をつけることが大切です。

継続的に英語を聞くことで、自然と聞き取り能力が向上します。

過去問を使って音読やシャドーウィングをやってみましょう。

![]()

こうしたインプットとアウトプットをバランスよく行うことが、リスニング力アップの近道です。

シャドーウィングって何?という人はこちらの記事で詳しく説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/kentei/eigokentei/eiken-listening-effective/"]最優先!テンプレートに当てはめて何度も書くことで点数を稼ぐことができます。

ライティングで点数を取るには、まず問題文のキーワードを確認し、自分の意見をまとめることが大切です。

理由は2つ考えて説得力を高めましょう。

データや具体例を用いるとさらに説得力が増します。定型の構成(意見→理由1→理由2…)も点数アップにつながります。

例えば、以下のような問題の場合、キーワードは「スマートフォン」「依存症」「規制」です。

Should the excessive use of smartphones be regulated?

次に、これらのキーワードを使って自分の意見を明確にまとめます。

I agree that the excessive use of smartphones should be regulated.

その後、理由を2つ以上示します。データや事例を用いることで説得力が増します。

First, 20% of people check phones more than 50 times a day, which leads to addiction. Second, smartphone overuse is related to sleep disorders and depression according to research.

最後に定型の構成として、意見と理由をまとめて文章を終えます。

For these reasons, I believe smartphone overuse needs to be addressed by regulations.

使える単語や熟語を意識的に取り入れることもポイント。最後に文法やスペルのチェックを怠らないことが合格への近道です。これらのポイントを押さえることで高得点が狙えます。

このようにキーワードの確認、意見の明確化、理由の説明、定型構成を使うことがライティングの得点アップにつながります。

もう少し詳しく英検2級のライティングについてこちらの記事で記載しています。

英語検定2級ライティング楽して一発合格するためのテンプレ公開

英検2級ライティング 練習問題3題1

英検2級ライティング 練習問題3題2

英検2級ライティング 練習問題4題

英検2級最短で合格するためには過去問の使い方がものすごく重要です。

![]()

過去問をどのように使うかで合格するかしないかがかかっているので、しっかりとやりこんでください。

過去問題を解く際は、まず時間を計って解答することが大切です。

実際の試験と同じ時間制限で解くことで、時間配分の感覚が身につきます。

過去問には模範解答が用意されているので、自分の解答と比較し、得点差が生じるポイントを洗い出しましょう。

模範解答の解き方も参考になります。

過去問題を解説を読んで終わりにするのはもったいません。必ず「答え合わせ」を行うことがポイントです。分からなかった単語や文法事項を徹底的に調べ直し、知識を定着させることが大切です。リスニングも音声を繰り返し聞き、完全に文本文が聞き取れるように復習しましょう。

同じ問題が出題されることもありますので何度も行って、やりこむようにしてください。単語は問題を解くことで定着していきます。

過去問は、最初は週に1回ずつ解き、徐々に頻度をあげていくと効果的です。

試験直前には毎日解くことをおすすめします。

合計で過去6回分は最低2周、できれば3周するのが理想的です。

繰り返し解くことで、傾向をつかみやすくなります。

英検の面接、スピーキングの対策についてここから記載していきます。

SCBTなのか、会場形式なのかによって準備期間が異なります。

スピーキング対策は単純です。

英検2級面接合格のカギは、英語での応答力にかかっています。

特に面接官の質問に対して最後まで黙ることなく流暢に応えられるかが大切です。

極端な例でいうと、、

面接官「What is your name?」

生徒「My name is…」

生徒「…」(答えられずに黙ってしまう)

このように面接で詰まって沈黙してしまうと、瞬時に採点が下がってしまいます。

事前の練習でスムーズに応答できるようにしておくことが合格への近道です。2

英語で最後まで会話を続けられる実戦力が求められます。

またいろいろと問題はありますが、最初の3コマ漫画の対策が最も重要です。

結論から言えば、独学でも2級レベルは十分に合格可能です。

ただし英検専門のスクールを使った方がモチベーションを保って、

効果的に効率的に合格することは可能です。

1ヶ月という短期間で合格を目指す場合、塾やスクールを活用するのが効果的です。

教師のアドバイスを受けながら計画的に学習できます。

合格実績のある塾であれば、限られた時間の中で指導ノウハウが活きます。

もちろん、当塾でも英検専門の対策を行っています。

詳しくは下記にてご覧ください。

独学で対策する場合は、学習計画を立て、進捗管理を徹底することが肝心です。

勉強時間の確保も必須で、平日の睡眠時間を削ってでも時間を割く覚悟が必要です。

添削指導が受けられないため、答案の傾向分析や弱点克服が難しい点にも留意が必要です。

時間と気持ちに余裕があるなら独学も可能ですが、

余裕がない場合は指導力の高い塾の活用が现実的といえます。

体調管理にも気を付けながら頑張りましょう。

英検2級に1ヶ月で合格するには、限られた時間の中で効率的に勉強する必要があります。

基礎的な英語力があれば独学でも可能ですが、学習計画の立案と管理が欠かせません。

英単語、熟語、文法事項の習得から、過去問題を用いた演習、そして面接対策まで、バランスよく取り組むことが大切です。

特に力を入れたいのは、得点源となる単語とライティングです。

単語と作文力が高いレベルに達していれば、リスニングがやや苦手でも合格できる可能性が高くなります。

過去問題は繰り返し解き、得点力を高めることが肝心です。

時間に余裕がない場合は、塾やスクールの活用も検討しましょう。

限られた期間で効率よく勉強し、英検2級に合格を掴み取りましょう。

中学時代に学習した英語の基礎は、その後の英語学習において非常に重要な役割を果たします。 中学で身につけた英文法や語彙、読解力は、高校や大学での上級英語学習の土台となるからです。 しかしながら、入試英語に慣れていない段階では、中学で学んだ基礎的な英語力不足によりつまずきがちです。 そこで、中学英語の徹

しかしながら、入試英語に慣れていない段階では、中学で学んだ基礎的な英語力不足によりつまずきがちです。

そこで、中学英語の徹底的な復習と基礎固めが欠かせません。

本記事では、英文読解力向上に結びつく中学英語の効果的な学習方法を具体的に解説します。

中学時代の英語力が高得点を収める近道であることを踏まえ、

基礎からしっかり起ち上げるためのアドバイスを参考に、中学英語をマスターしていきましょう。

中学英語の基礎は、英語学習の土台となる大切な要素です。中学で学ぶ英単語や文法は、高校以降の英語学習の土台となる大切な内容です。

しかし、入試英語に慣れていない段階では、中学レベルの英単語や文法でつまずいてしまうことが少なくありません。

例えば、be動詞の過去形や過去分詞、不規則変化の動詞、5文型などの

基本的な文法事項を理解していないと、その後の英文読解は難しく感じられます。

また、中学レベルの基本的な英単語がイマイチ定着していないと、英文を読んでいて意味が掴めない場面に遭遇することになります。

そのため、英文読解力を着実に伸ばしていくには、

中学で学んだ英単語や文法を徹底的に復習し、英語の基礎力を固めることが欠かせません。

このような基礎が固まっていれば、その後の英文読解の勉強もよりスムーズに進めることが可能です。

英語学習の基礎からしっかり起ち上げることが、英文読解力を高める近道なのです。

「英語が苦手・・・」と感じたのであれば、早い段階から中学英語の復習に取り組むことをおすすめします。

大学受験の英語で高得点を取るには、中学レベルの基礎がしっかり身に付いていることが不可欠です。

中学で習う内容は単語・熟語、文法、読解力の基礎となるものばかり。

これらをちゃんとマスターすれば、入試範囲の上級レベルの英語もスムーズに習得できます。

具体的には、中学レベルの基本動詞の活用、be動詞、助動詞、動名詞、比較級、関係代名詞などの文法を完全に理解しておくことが必要不可欠です。

また、頻出する中学レベルの基本単語や熟語をしっかり記憶することも大切です。

これらの単語・熟語は日常的に使われるものが中心なので、堅苦しい難語ではありません。

ゆっくりコツコツと暗記していけば覚えられます。

そして、中学レベルの短文を正確に読解できる力もつけておきましょう。

英文を正しく読み取る訓練は上級レベルに進むための良い下地となります。

このように、中学の英語を確実にマスターすれば、高校レベルの英語へステップアップする準備が整います。

その上で、演習を重ねれば偏差値60近くまでは到達できるはずです。

中学で学ぶ英単語や文法をしっかり復習し、英語の基礎力を高めましょう。

大学入試の英語を高得点で突破するには、中学レベルの英語力が欠かせません。

中学レベルの基本的な英単語をしっかりマスターしておくことが大切です。

中学の英単語は、数こそ多くはありませんが、そのほとんどが日常的に頻出する基本単語です。

これらの単語を完璧に使いこなせるようになることが、英文読解の基礎となります。

例えば、中学レベルの英単語には、time, day, year, people, make, give, takeなどの身近な単語が多数含まれています。

これらの単語の意味が分からないと、英文の意味はほとんどわかりません・・・

![]()

中学レベルの単語帳もいろいろありますが、おすすめは、システム英単語Basic、短文で覚える中学英単語1900です。

苦手な人は中学英単語1900から行ってください。

単語の選定: システム英単語Basicは、

高校英語の基礎レベルから標準的な大学入試レベルの単語を網羅しています。

まずは、自分がまだ覚えていない単語を洗い出しましょう。

10単語1セットで学習: 知らない単語を10単語ずつ1セットに分けて勉強しましょう。

これにより、集中力を維持しながら効率的に学習できます。

ミニマルフレーズの活用: システム英単語Basicでは、単語を含むシンプルな例文「ミニマルフレーズ」が紹介されています。

これらのフレーズを使って、単語の意味や使い方を理解しましょう。

繰り返し学習: 単語を定着させるためには、繰り返し学習が重要です。同じ単語に何度も触れることで、記憶に定着させましょう。

『短文で覚える英単語1900』は、中学英語の基礎固めに最適な参考書です。こ

の参考書の特徴は、1つの例文で平均5つの英単語・熟語を、使い方まで含めて学習できる点です。

また、文法項目別に4段階のレベル構成があり、

中学での学習順に各文法項目別の例文を易から難の流れに沿って配列しています。

この参考書の効果的な使い方は以下の通りです。

2回目以降

このステップを8回くらい繰り返すと、単語や例文が頭にしっかり入ってくるでしょう。

英文を正確に読み取る力を養うには、文法力が欠かせません。

中学で学ぶ文法項目は英文読解の基礎となる大切な要素です。

中学の文法項目には、be動詞の過去形、過去分詞、助動詞の用法、動詞の時制と法、名詞と代名詞、冠詞、形容詞と副詞、比較級と最上級、5文型などがあります。

これらの文法事項をしっかり理解していないと、英文の構造を正しく読み取ることが困難になります。

例えば、動詞の過去形を理解していないと、英文中の動作の時制が分からず、文章の意味が掴みにくくなってしまいます。

そのため、文法の基礎は参考書や問題集を使って繰り返し勉強し、完全に体に染み込ませる必要があります。

文法事項を机上の知識としてではなく、英文を読むための実践的なスキルとして身につけることが大切です。

文法の基礎が固まれば、複雑な構文の英文でも混乱することなく正確に意味を読み取る力が身についていきます。

それぞれの文法項目でどのようなことが苦手なのかを理解して、

自分が理解ができているかどうかを確認してください。

中学レベルだけでもこんなに実施事項があるんですね〜

![]()

ここからはみんなが苦手な分詞や関係代名詞を深掘りをしてどのような点が苦手なのかを確認してみます。

分詞は、英文法の中でも理解が難しいトピックの1つです。

なぜ分詞が難しいのか、以下の3点から説明します。

分詞には現在分詞(doing)と過去分詞(done)がありますが、ともに動詞の語尾に-ingや-edを加えた形になります。

このため、現在分詞と過去分詞の形の違いが分かりづらく、使い分けが難しいです。

まず形ですが、現在分詞は動詞の末尾に”-ing”を付けるだけです。

例えば、「話す」はspeakなので、現在分詞はspeakingになります。

一方、過去分詞は動詞の末尾に”-ed”を付けるのが基本ルールです。

しかし、不規則動詞の場合は”-en”や変化しないものもあるため、形が一定しません。例えば、「話す」はspeakなので、過去分詞はspokenになります。

つまり、現在分詞は一定のルールで形を作れますが、過去分詞は動詞によって形が変わるため、現在分詞と過去分詞の形の違いが分かりづらいのです。

次に意味ですが、現在分詞は「~している」という進行形の意味を表します。

過去分詞は「~された」という受動の意味を表します。

例えば、「割れた窓」は「割られた窓」という受動の意味ですが、

「割れている窓」は「今、割れている窓」という進行形の意味になります。

つまり、現在分詞と過去分詞は”日本語で考えてしまうと”意味のニュアンスが非常に近いため、

初学者には使い分けが難しいのです。

分詞は動詞的な性質と形容詞的な性質を併せ持っています。

文章の中で分詞が使われたとき、それが動詞なのか形容詞なのか判断しづらい場合があります。

このように、形が似通っている、意味のニュアンスが似通っている、

文法上の性質が曖昧なため、分詞の使い分けは難易度が高いのです。

ただ、繰り返し例文を通して学習すれば、確実に理解が深まっていきます。

ゆっくりと丁寧に学んでいきましょう。

苦手な人が続出する、多くの人が離脱するのが関係代名詞です。

![]()

慣れるまでは全然理解できなかった・・・

関係代名詞にはwho, which, thatなどがありますが、

それぞれの使い方の違いが分かりづらいです。

例えば、whichとthatは多くの場合互換可能で、使い分けが難しいです。

まず、whichとthatの使い分けですが、これは非常に紛らわしい点です。

whichは物を指すのに対し、thatは物でも人でも指せます。

しかし、thatのほうが多目的に使えるため、日常会話ではthatのほうが頻出します。

例えば、「I like the car which/that is red」のように、whichとthatはほぼ置き換え可能です。

![]()

なんでもthatで大丈夫!とやってしまうと、後々thatの識別の際に理解がし難いので、関係代名詞は識別はできるようにしておいてくださいね

関係代名詞という考え方は、日本語には存在しないので最初のうちは全然理解できません。

![]()

最初は全然わからなくても大丈夫!

しかし、英語は関係代名詞で1つの文にまとめなければなりません。

これが英語の基本的な構造なので、最初は違和感があると思います。

ただ、繰り返し例文を通して覚えることで、英語の関係代名詞の使い方に慣れていきましょう。

ゆっくり理解を深めていけば、自然と使えるようになります。

日本語にはない後ろから名詞を修飾するという考え方に慣れる必要があります。

英文法の力を付けるには、単に知識を覚えるだけでなく、実際に演習問題を解くことが欠かせません。

特に重要なのが、ドリル形式の演習です。

英文法の形やルールはどうしても暗記事項が多くなりがちです。

そのため、まずはドリル形式で同じ形式の問題を何度も繰り返し解き、文法事項の形式やパターンを体で覚えていくことが大切です。

例えば、動詞の過去形のドリルをする場合、過去形にルールに沿って動詞を書き換える練習を毎日10問ずつこなしていく。

その上で、4択問題などを通して、文法事項の理解を深めていきます。

ドリルで形式を体に染み込ませた上で、理解力も高めることがポイントです。

文法力は、繰り返し行うドリルと理解の両輪が揃って初めて身に付きます。

ドリルが苦手だと思う人もいるかもしれませんが、英文法を学ぶには欠かせない要素です。

飽きずにコツコツ取り組むことが成績アップにつながります。

よく『英文法は理解をしてから暗記をする』と言われますが、

正直偏差値30から始めていたら最初は、

英文法の用語が多すぎて全部を完璧に理解することはできません。

なので、最初の段階ではとにかく形を覚えるくらいに何度も繰り返してください。

同じものを50回くらい書いていくとだんだんと意味がわかってきて説明まで目がいきます。

『くわしい 中学英文法』で理解をして、

『英文法パターンドリル 中学全範囲』でドリル形式で形を覚えられるように繰り返し行ってください。

英語ができるようになるために重要なのは、

理解ももちろん大事ですが、まずは形を覚える繰り返すというのがあります。

英文を正しく読み取るためには、文の構造を理解することが欠かせません。

その基礎となるのが、5文型です。

5文型とは、英文の基本的な構造を分類したもので、

主語+動詞からなるSV文型、主語+動詞+目的語からなるSVO文型などがあります。

これらの5文型は、ほとんどの英文の基礎を成しており、

文型ごとの働きや特徴を理解しておくことで、英文の構造を把握しやすくなります。

例えば、SVO文型は「主語が目的語に動詞する」という文の基本パターンです。

この文型を理解していれば、英文中に出てきたSVO構造の文を正確に読み取ることができます。

5文型に沿って英文を読んでいく訓練を重ねることで、次第に文構造の理解が深まり、英文の意味を掴み取る力が身についてきます。

英文読解力を上げるには、まず5文型に基づいた文構造の把握から始めるのがコツです。

5文型の理解を通じて、英文を正確かつ深く読む力が培われていきます。

英文読解についてどのように行なったら良いのかについてはこちらの記事で詳しく説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-svoc-structure/"]

特に英語が苦手な人は、まず5文型のうち比較的簡単なSV文型、SVC文型、SVO文型の3文型に取り組みましょう。

この3つの文型をしっかり理解した上で、SVOO文型やSVOC文型に進むのが無理のない学習方法です。

ゆっくり理解を深めながら、最終的には5文型全体を使いこなせるようになりましょう。

中学レベルの単語を覚えるのが最低条件ではありますが、ある程度覚えた上であれば、

『大学入試 肘井学の 読解のための英文法が面白いほどわかる本 必修編』が必須の参考書になるでしょう。

難しい単語を使わないで、英語の構造を理解することができるので何度も何度も行って自分のものにしましょう。

簡単な教材だと思って侮ってはいけない。これ一冊の内容が完璧になっていれば、早慶レベルの英文の理解も捗ります。

上記教材の保管教材として、

『大学入試はじめの英文読解ドリル』『英文法基礎10題ドリル』といったドリル教材を使って形を体で覚えていくようにしてください。

英文読解力をつけるには、単語や文法だけでなく、文章内の文のつながり方を理解する力も必要不可欠です。

そのためには、文構造の読み取りやディスコースマーカーの理解が重要となります。

例えば、2つの文が「and」や「but」といった接続詞でつながれている場合、

前の文と後の文の論理関係を意識して読み取る必要があります。

「and」は前と後ろの文が両方成立するという「追加」の関係、「but」は前と後ろの文が対照的だという「対比」の関係を表しています。

このように接続詞は前後の文の論理を変化させる役割があるため、

接続詞の意味を正確に理解しながら、文章全体の流れを読み取る訓練が必要です。

また、「however」「moreover」「therefore」「consequently」などのディスコースマーカーと呼ばれる接続語は、

文章の論旨展開を明示的に示す指標となります。

これらのディスコースマーカーの使われ方を把握することで、段落間の関係性を理解しやすくなります。

このように、文法や語彙の習得に加え、文章内の文の接続関係や論理的展開を読み取る訓練を重ねることで、

英文を正しく深く読む力が身についていきます。これが英文読解力アップの基礎を築く第一歩なのです。

長文もいろいろとシリーズがありますが、下記2冊をやっているのが良いでしょう。

『速読英単語中学版』を使って単語の抜け漏れを潰していくために使ってもらっても構いません。

その他は『英語L&R レベル別問題集2 初級編』『英語L&Rレベル別問題集3 標準編』をやってください。

中学英文法をマスターするためにどのような心持ちで望めば良いのか、

モチベーションの保ち方、戦略の立て方を詳しくお伝えしていきます。

英語力を高めるには、学習の「継続」が不可欠です。基礎的な知識を身につけるのはもちろん大切ですが、それ以上に必要なのが毎日の学習を長期にわたって続けることです。

例えば、単語力は1日に100語ずつ覚えていけば1ヶ月で3000語覚えられます。しかし、1ヶ月間毎日欠かさず学習し続けることは簡単ではありません。

途中でモチベーションが下がったり多忙になったりすると、つい学習が中断してしまいがちです。

そこで大切なのが、どんなに忙しくても毎日5分でも10分でも英語に触れる時間を確保すること。

少しずつでもコツコツ積み重ねることで、英語力は確実に身についていきます。

英語学習のモチベーションを保つには、段階的な目標を立てるのが有効です。

はじめから高い目標を掲げると挫折しやすくなります。

そこでおすすめなのが、まずは英検準2級合格を最初の目標とすることです。

英検準2級は中学レベルの英語力があれば合格できるレベルです。

英検準2級の学習期間は2~3ヶ月程度で十分です。

この短期の目標をクリアすることで自信がつき、次のステップへのモチベーションアップにつながります。

その次の目標として、英検2級取得を掲げるのが良いでしょう。

2級は高校卒業レベルの英文法力が求められます。

英検準2級取得後、さらに3~6ヶ月程度学習を重ねれば2級取得可能なレベルに上達できるはずです。

段階的な目標設定と達成感の積み重ねが、英語学習継続の動機付けとなります。

小さな目標から始めて、着実にステップアップしていきましょう。

勉強の効率を上げるには、復習が欠かせません。

新しいことを学ぶだけでなく、過去に学習した内容を定期的に復習することが重要なのです。

復習は一見時間の無駄に感じるかもしれません。

しかし知識を完全に保持するには復習が不可欠です。人の記憶というのは、学習後時間が経てば自然と薄れていきます。

そのため、一度学んだ内容を忘れないよう、

スケジュールを組んで計画的に復習することが大切です。

特に英語のように暗記も必要な教科では、定期的な復習が欠かせません。

また、復習の回数を重ねることで学習内容が確実に定着します。

例えば単語を覚える時、初めて目にする単語を5回復習すれば記憶定着率は90%以上になります。

つまり復習は、時間のロスや非効率に感じるかもしれませんが、

むしろ学習効果と定着率を高めるのに最も効率的な手段なのです。計画的に復習しましょう。

中学英語をマスターするためには、効率的な学習計画が必要です。

学習期間は個人差がありますが、目安として3カ月を想定して計画を立てましょう。

文法と基礎単語に集中します。文法は中学レベルの内容を1冊の参考書で学習。

単語は中学レベルの単語帳を選び、毎日20-30語ずつ覚えるペースで学習します。

応用編の単語と熟語、リーディングに取り組みます。難易度が高い単語帳を選び、語彙力強化を図ります。

また、中学レベルの英文を読解する力を養うため、英文読解の入門書に取り組み始めます。

習得した力を使って英文読解とリスニングに集中します。

中学レベルの英文を正確に読めるように訓練を重ね、リスニングも普段からこまめに取り組みます。

このように段階的に学習していけば、3カ月で中学範囲の英語力は確実に定着するはずです。

中学レベルをクリアしたことで、高校レベルの基盤を作ることはできました。

次の段階としては高校レベルも含めた早慶レベルの英語をクリアしていく必要があります。

どのようにしたら良いのか?についてはこちらのブログで説明しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/english-benkyo/"]

偏差値30台からの慶應大学合格は決して夢ではありません! 当校「ヒロアカ」では、偏差値30から早慶に合格者を出しており、この記事では偏差値30代だった「女子高生」と「浪人生」がどのように早慶に合格したのか2人の例を紹介するので、今から早慶を目指す受験生の参考に必ずなるはずです。 そして、慶應合格への

慶應大学は偏差値70以上が必要とされていますが、

実際に過去には偏差値30台の学生が合格しています。

例えば、当塾では高校時代に勉強に全く興味がなく、

偏差値が30台だった女子学生が、

高校2年の夏から慶應合格に向けて勉強を始め、

1年半で見事に現役合格を果たしています。

また、高校時代の成績が良くなく、受験勉強もしてこなかった男子学生が、

浪人1年で偏差値を30台から70台に引き上げ、

慶應経済学部に合格した例もあります。

ヒロアカの授業をきっかけに「勉強って意外と面白い」と気付き、

基礎固めをコツコツ続けることで偏差値30台から慶應合格へ。

高校2年の春~夏前まで、Aさんは部活動や友達との交流が最優先で、家でほとんど勉強をしませんでした。

英語・国語・世界史のいずれも成績は偏差値30台後半。

志望校など深く考えず、「自分がどの大学に行きたいのかもよくわからない」状態でした。

しかし、高2の夏に偶然知人から勧められてヒロアカの授業を体験したところ、

「ここなら自分にも合いそう」と感じたのが大きな転機になります。

授業内で「基礎固め」が重視されており、

Aさん自身も「まだ難しいことはわからないけど、意外と面白いかも」と興味をもち始めました。

Aさんが最初に取り組んだのは、

ヒロアカの授業で推奨された中学レベルの基礎反復でした。

Aさんいわく、「ヒロアカで授業を受けているうちに、数字が伸びていく手応えが面白くなって、そこから本格的に勉強に興味が湧いた」のが大きなポイントだったそうです。

![]()

ヒロアカでは恒例の合宿があり、

朝6時から23時まで勉強をして、どのように学習をしていくのか、

演習も踏まえて0から手取り足取り指導をしていきます。

勉強時間だけでなく、隙間時間の使い方まで指導し、

学習効率の最大化を体感できる合宿です。

高3の秋頃に受けた模試で、

Aさんは慶應第一志望にもかかわらずE判定を出してしまいました。

ショックを受けたものの、

塾長からは「模試と本番は違う。本番で合格点を取ることがゴール」と教えられ、気持ちを切り替えます。

ヒロアカの授業で指示された過去問研究では、他学部の過去問も含め、

最初は全然解けなくても「出題形式のクセを把握」→「自分の弱点補強」に役立てるようにしていきました。

ヒロアカではこんな感じでノートをそれぞれ作成して自身のできた点できなかった点をまとめてもらっています。

![]()

最後まで諦めずに何ができて何が足りないかをリストアップして重点的に対策することで、地道に得点力を高めていきました。

入試直前期は「基礎の反復+過去問演習+解き直し」のサイクルを愚直に継続。

特に英語での高得点が合格の決め手になりました。

「勉強が苦手・興味がなかった私でも、正しい方法と環境(ヒロアカの授業)のおかげでここまで来られた」と本人は語っています。

実際、高2まで赤点ギリギリだったAさんが慶應合格を果たしたのは、「勉強の面白さ」を知ってからの集中力に支えられた成功例です。

![]()

現役時代ほぼノー勉から1年浪人し、徹底的な基礎固め+過去問研究を経て偏差値30台→70台を実現。

本番で高得点を出し慶應に逆転合格。

Bさんは高校時代、バスケ部やイベントに夢中でまともな受験勉強をしないまま卒業。

現役時代に受けた模試も偏差値30台で第一志望(慶應含む)には遠く及ばず、不合格に終わりました。

「やっぱり悔しい。浪人してもう一度チャレンジしたい」と家族に直談判し、

1年間ヒロアカの授業を含む新たな学習環境で浪人生活をスタートします。

浪人初期は「1日10時間以上勉強」と意気込んだものの、

基礎力が無いため英文法や長文読解、日本史の暗記がまったく進まず、模試でD〜E判定を連発。

Bさんいわく、「現役時代のツケが大きすぎて、春〜夏は本当に心が折れかけた」とのこと。周囲が伸びているのに自分だけ30台後半から40台にやっと届く程度で落ち込む日々が続きました。

![]()

塾長から「とにかく基礎を甘く見ない。模試の判定に左右されず本番に照準を合わせよう」と言われ、

Bさんは以下の3点を重点的に実行。

英単語&熟語を徹底暗記し、文法書を一冊仕上げてから長文解釈へ進む。

国語は苦手意識が強かったため、毎日30分でもいいから評論に触れる時間を作り、「読み方の型」を身につけた。

学校の授業ペースよりも早く全範囲を一周し、何度も繰り返して暗記を定着させる。

苦手な時代は図解など多角的にインプットして、歴史の流れを頭に叩き込んだ。

秋以降は過去問中心の演習

慶應をはじめ、早慶・MARCHなど難関大の過去問を大量に解き、試験時間内で解答する練習を繰り返す。

最初は3〜4割しか点が取れなかったものを、解き直し&授業でのフィードバックを経て、徐々に6〜7割へと持っていく。

これらを愚直にこなすうちに夏〜秋の模試で偏差値は急上昇し、冬には70前後という成績を叩き出すまでに成長。「浪人1年でそこまで上がるなんて」と周囲も驚いたそうです。塾での過去問分析力についても驚いていました。

![]()

迎えた入試本番では、英語・日本史ともに高得点を取得。

特に、春先から何度も繰り返した過去問演習が功を奏し、苦手だった記述や長文読解でも落ち着いて対処することができました。

最終的にBさんは慶應大学の第一志望学部経済学部に合格。「心が折れそうでも、毎日ヒロアカで先生に報告・相談して修正を繰り返す中で、

偏差値70台まで来られた」と本人は語っています。

![]()

塾長である私自身も、勉強に全く興味がわかなかったのですが、

効果的な勉強法を実施することで偏差値30もない中で慶應大学に合格することができました。

このように、過去の実績から、偏差値30台であっても、

強い意志と努力を持って臨めば、慶應大学合格は決してムリではありません!

慶應大学に偏差値30から合格するためには、単に勉強するだけでは成績を上げることはできません。

ここからの記事では、以下の3つの観点からこの記事ではどのように合格力をつけたら良いのかをお伝えしていきます。

偏差値30台からの慶應大学合格には、強固な受験マインドが欠かせません。

まず大前提として、合格するという強い意志を持ち続けること。

合格のイメージを明確にし、その実現のためには慶應に入学するしかないと思えるようにすることが重要です。

次に、毎日30分でも良いので確実に勉強する習慣を身に付ける。

小さな習慣から実力は確実についていきます。

さらに、無駄な勉強は排除し、集中力の高い勉強環境を整えること。

これらを意識すれば効率的に実力はついていくはずです。

以上のように、強固な受験マインドの養成が偏差値30台からの逆転合格の要となります。

慶應大学合格には強い意欲が欠かせません。

合格した先の自分の姿を明確な目標として設定し、その目標を達成するためには合格するしかない、諦めないという強い意思を持つことが大切です。

具体的には、合格後に進みたい職業や学部で学びたいことをイメージして、そのためには慶應に進学する必要があると毎日自分に言い聞かせるのが効果的です。

また、慶應のキャンパスに実際に足を運んで、自分がそこで学ぶ姿を想像することも、意欲の維持につながります。

さらに、過去に努力を重ねて慶應合格を果たした人の体験記を読むことで、自分にもできるはずだと前向きな姿勢を保つことができます。

家族に合格すると宣言しておくことで、自分へのプレッシャーと責任感を得る効果も期待できます。

このように、意欲を高める方法は様々ですが、強い思いを持ち続けることが慶應合格への重要なポイントとなります。

慶應大学に合格するためには、最終的に10時間以上は毎日勉強するのが大事ですが、

偏差値30レベルの子がいきなり、10時間も勉強してもすぐに続かなくなるのは目に見えています。

慶應合格を目指すにあたり、毎日継続して勉強する習慣を身に付けることが重要です。

勉強時間が十分に取れない場合でも、毎日30分でも構いません。

大切なのは、決まった時間に必ず勉強するという習慣を身に付けることです。

例えば、毎朝6時に30分だけ机に向かうといった習慣づけをするのがオススメです。朝は集中力が高く、30分ですら効率的に学習できます。

また、朝早くに勉強を済ませておくことで、1日のうちに勉強の時間を確保しやすくなります。

勉強内容は、その日に勉強したい範囲を設定しておき、計画的に進めましょう。

30分で終わる範囲にしぼって取り組むことで、達成感も得られます。

継続は力なり。毎日30分の勉強を続けることで、徐々に学力が付いていきます。

まずは小さな習慣から始めて、自分のペースで確実に実力を伸ばしていきましょう。

![]()

慶應合格に向けて効率的に勉強するには、無駄な勉強を省くことが重要です。

たとえば慶應の入試範囲外の内容を学習することや、

単に教科書や参考書を繰り返し読むだけで理解できていないにも関わらず机に向かうこと等が該当します。

無駄な勉強をやめるためには、まず慶應が求める学力と問題形式を理解し、入試対策に特化した学習計画を立てる必要があります。

計画に沿って勉強していても、内容の定着が感じられない場合は復習の方法を見直すことも重要です。

単に問題集を繰り返しても、レベルの高い問題を無理に解き続けるのは時間の無駄です。

理解できている部分とできていない部分を明確に分けて学習していけば、

時間の無駄遣いを防ぎ、効率的に実力がついていくはずです。

慶應合格には、長時間集中できる力が欠かせません。集中力を高めるためには、勉強環境を整えることが重要です。

自習室や図書館を活用しましょう。これらの場所では周囲が静かで、他の受験生も集中しているため、無意識に自分も集中することができます。

最初のうちでは、カフェで勉強するのも良いでしょう。

スマートフォンは集中力の大敵です。

勉強中はスマホを自習机から離れた場所や、部屋の外に置いておきましょう。

手元にあるとついつい操作してしまうため、手の届かない場所に置くことで集中力が向上します。

長時間の勉強では集中力が低下します。1時間に5分程度の短い休憩時間を設けることで、集中力が持続します。

休憩時間中はスマホを見ないようにしましょう。

音楽を聴いたり、深呼吸をしたりして、脳のリフレッシュをしましょう。

慶應合格を目指すなら、個別指導塾に通うことを強くおすすめします。個別指導塾のメリットは以下の2つです。

個別指導塾では、単に授業を受けるだけでなく、勉強の進め方やコツを直接教えてもらえます。授業外の自習の仕方や、苦手箇所の克服法などをアドバイスしてもらえるため、自分1人では気づきにくい勉強法を学ぶことができます。

個別指導塾では、望む大学・学部、自分の実力を考慮して、合格に必要な学習計画を立ててもらえます。

どの教科をいつまでに学習すべきか、具体的なスケジュールが提供されるので、計画的に勉強を進められます。

早慶のための塾をどのように考えたら良いのか?については以前に詳しく記事を記載しています。

早慶専門対策で合格するためのオススメの塾8選

早慶合格のための塾の選び方とは?

学習法も計画も自分1人では難しいため、個別指導塾は必須の選択肢といえます。慶應合格に向け、個別指導塾を最大限に活用しましょう。

偏差値30台からの慶應合格には、効果的な勉強戦略がカギとなります。

次に慶應対策に特化した勉強をすること。必要な教科や形式に集中し、慶應向けの教材を利用することがポイント。

加えて、しっかりとした基礎学力を身に付けること。英語の文法力や語彙、歴史の通史理解など、基礎が大切。

最後に、慶應の過去問を活用すること。出題傾向を掴み、解き方を学ぶことが合格の近道となります。

慶應大学は建学の精神としてどの学部も「国際化」を掲げており、英語教育に力を入れていることでも知られています。

実際に慶應の入試では、英語の配点は非常に高く設定されています。例えば経済学部では420点満点中実に200点が英語です。

そのため、高得点が取れる実用英語力が慶應合格には必須条件と言っても過言ではありません。特に長文読解力と豊富な語彙力が求められます。英文法の知識自体はそれほど重視されておらず、

膨大な量の英文を正確かつ速く読み取る力が問われているのです。

英語が苦手な場合、慶應合格は極めて困難と言わざるを得ません。

英語ができない状態では、他の科目でどれだけ点数を稼いでも合格ラインには届きません。

福澤諭吉も英語教育の重要性を唱えているように、慶應において英語は最重要科目なのです。

英語は慶應合格への絶対的な必須条件であり、例外はありません。

早期からの英語学習が不可欠なゆえんです。

![]()

中学レベルからの英語の勉強の仕方・参考書

0から早慶までの英語の勉強法を完全公開

慶應のための英語の勉強法、他との違いについてこちらで記載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/keio-eigo-benkyoho/"]慶應合格には、慶應の入試傾向に合わせた効率的な勉強が欠かせません。

具体的なポイントは以下の3つです。

慶應の入試では、文系は英語・歴史(数学)、小論文、理系は英語、数学、化学、物理です。

この教科を中心に力を入れましょう。

文系なら数学は補助的に、理系なら社会を補完的に学習します。

英語の長文で慶應大学に合格するだけの一般常識があるかどうかも問われているので、他科目を何も知らないというのはNGです。理系でも歴史の英語長文は出ますし、文系でも理科の実験関連の長文は出題されます。

慶應の入試は記述式が多いので、単なる暗記では不十分です。

文章を書く訓練や論述の方法を学ぶことが必要です。

出題形式を知らずに勉強してしまうと非効率な勉強になってしまいます。

![]()

慶應の過去問題集や慶應向けの参考書を使用することで、効率よく実力が付きます。慶應以外のばら撒き勉強は控えめに。

この3点を心がけることで、効率的に慶應合格に必要な力がつきます。

絞り込むことで効果的な学習ができるのです。

慶應合格に向けて勉強を開始する前に大切なことは、まず基礎学力をしっかり身に付けることです。

慶應大学の過去問題集は、合格への近道となる非常に重要な存在です。

過去問題を解くことで、慶應の入試がどのような問題形式で、どんな内容が出題されるのかが明確になります。

また、実際の過去問題を解きながら、時間配分の練習や解答スピードの向上も図ることができます。

慶應の過去問に何度も触れることで、本番でも慌てずに解答できる実力が身についていきます。

過去問の活用法としては、まず大量の過去問を解き、出題傾向を掴んだ上で、苦手分野や得意分野を特定します。

そして、苦手分野はしっかり復習してから再チャレンジ、得意分野はスピード解答力の向上を図る、といった使い分けが重要です。

慶應の過去問は合格への”必修”項目であり、欠かすことのできない合格への近道なのです。

当塾でも慶應の過去問分析は各科目日々行なっております。

こちらでその一部を紹介しています。

文学部徹底対策 | 偏差値30からの勉強方法

【経済学部】 圧勝のための入試傾向と対策

理工学部 | 偏差値30からの徹底対策

環境情報学部 | 偏差値30からの徹底対策

その他早稲田も含めた各科目勉強法をこちらの一覧で紹介しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/sokeitettei/"]

偏差値30台からの慶應合格には、受験戦略も重要です。

このように、穴場学部の活用や学科別対策など、戦略的な受験が偏差値30台からの合格には有効です。

慶應大学に合格しやすい穴場学部として、文学部、経済学部A方式、商学部A方式が知られています。

文学部は偏差値が65と低めなため、

小論文が得意な人にとっては狙い目です。世界史選択であれば、論述の苦手な人でも得点しやすい傾向があります。

数学が得意な人は別ですが、逆転を目指すなら歴史科目を使った勉強をするのが賢明です。

こちらの記事でさらに受かりやすくて、穴場の学部を紹介しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/keio-ukariyasui/"]

慶應大学の各学部・学科では出題傾向が異なります。

例えば、法学部の場合は世界史よりも日本史が出題される傾向にある一方、文学部では逆に世界史の出題が多いといった具合です。

また、商学部A方式と経済学部A方式では文系数学が課されますが、文学部には数学の試験はありません。学科によって必要な教科や難易度が異なるのです。

ここまで、早慶を目指すための11の秘訣を解説しましたが、もし、個別指導や学習塾の利用を考えるなら、早慶専門の学習塾のヒロアカをご検討ください。

ヒロアカの強みは何よりも「早慶合格」に特化した指導にあります。

ヒロアカでは、偏差値30台からスタートして合格した先輩たちのノウハウを蓄積し、

一人ひとりに最適化されたカリキュラムを組むのが特長です。

「勉強が苦手」「続けられるか不安」という方でも安心して学習を進められます。

![]()

慶應合格への道は決して平坦ではありません。

しかし、正しい勉強法と強固なマインド、そして専用カリキュラムに基づく徹底サポートがあれば、

偏差値30台からでも逆転合格は十分に可能です。

ぜひ、早慶専門塾ヒロアカで、

あなたの合格への第一歩を踏み出してください。

ページ目次慶應義塾大学理工学部化学の傾向と対策慶應理工学部【化学】の傾向慶應理工学部【化学】の特徴慶應理工学部化学の時間配分の目安慶應理工学部【化学】への取り組み 慶應義塾大学理工学部化学の傾向と対策 慶應義塾大学理工学部の化学試験は、私立大学入試の最高峰といわれる難関校です。 理論から有機化学まで

慶應義塾大学理工学部の化学試験は、私立大学入試の最高峰といわれる難関校です。

理論から有機化学まで高度な知識が求められ、限られた時間での計算力と迅速な思考が必要とされます。

困難な試験形式に見えますが、傾向と対策さえ押さえれば克服は可能です。

本記事では、慶應義塾大学理工学部化学の具体的な傾向と特徴を分析し、基礎から応用まで段階的に学習していくためのポイントを解説します。

理論、無機、有機と全分野で均衡のとれた化学力が求められます。

まずは出題傾向を把握し、基礎知識を固めることから始めましょう。

その上で計算力、有機化学の実践力を高めることが重要となります。

受験生の皆さんが、化学を強みの学科とするための学習術がこの記事には詰まっています。

ぜひ最後までお読みいただき、慶應義塾大学理工学部合格に向けて一歩踏み出してください。

慶應義塾大学理工学部の化学は、私立大学の中でも最難関の試験です。

理論化学、無機化学、有機化学の3分野すべてにおいて、高度な知識と思考力が必要とされます。

特徴としては、理論化学の比重が大きく、計算を要する問題が多数出題されます。

また、無機化学では理論との融合問題が頻出し、有機化学は構造推定など難易度の高い問題が含まれています。

出題範囲は化学全般にわたっており、個々の単元を網羅的に学習することが求められます。

計算力に優れ、論理的思考力がある学生を選抜することを目的とした、非常に難易度の高い試験形式といえます。

しっかりとした基礎力に加え、応用力と柔軟な思考力が必要となります。

問題の構成は大問3題で、第1問が理論化学、第2問が無機化学、第3問が有機化学となっています。

計算を要する問題が多数を占める一方で、構造推定などの思考力を必要とする設問も含まれるため、迅速かつ正確な解答能力が要求されます。

また、有機化学の問題の難易度が高いことから、時間配分には十分注意が必要不可欠です。

慶應義塾大学理工学部の化学の特徴は以下の3点に集約できます。

まず、理論化学に関しては気体の法則、化学平衡、酸化還元などの計算問題が頻出しています。

無機化学、有機化学と広範囲から出題されるため、理論化学の知識を確実に持っていることが重要です。

理論化学の出題比率が高く、計算問題も多数出題されるのが特徴です。出題範囲は化学の全般にわたっており、反応速度、酸化還元、化学平衡などの計算を要す

次に、無機化学では理論化学の知識を必要とする計算問題が多く出されます。

化学反応の速度方程式やイオン濃度計算など、理論的知識が求められるのが特徴です。

そして、有機化学は構造推定を中心に、反応機構に関する知識が問われます。

脂肪族、芳香族だけでなく高分子に関する出題もあるため、有機化学全般の習熟が欠かせません。

時間配分の目安

慶應義塾大学理工学部の化学の試験では、理科2科目合わせて120分の試験時間が配分されています。

そのため、化学に特化して使える時間は60分程度と限られています。

理論化学の比重が高く、計算を要する問題が多数出題されることから、理論化学には20分程度を充てるのが良いでしょう。

一方、無機化学は知識中心の標準的な問題が主体となるため、15分程度で解答を終えられるように準備しておきましょう。

最も難易度が高くて時間のかかる有機化学には20分ほどを配分し、構造推定などに注力できるようにします。

そして試験の終わりには5分程度を確保し、解答の見直しを行うことをおすすめします。このような時間配分をすることで、理論化学と無機化学が効率的に解答でき、重要な有機化学に集中できるため、慶應義塾大学理工学部の化学試験で合格点を取る可能性が高くなります。

慶應義塾大学理工学部の化学試験に合格するには、以下の3つの取り組みが重要です。

1基礎知識の定着

化学の学習において、まず基礎知識の定着が不可欠です。教科書や基礎的な参考書を繰り返し学習し、理論から有機化学までの基本事項を完全にマスターしましょう。その際、単に暗記するのではなく、なぜその反応が起こるのか、メカニズムの理由など根本的な理解を意識することが大切です。

2応用力の養成

基礎知識が身についたら、次はそれを問題に応用する力を鍛える段階です。応用レベルの問題集に取り組み、複合的な計算力や推理力を高めましょう。間違えた問題は必ずノートにまとめておき、同じ間違いを繰り返さないことが重要です。

3実戦演習の実施

最後に、過去問題や模試を通じて、実際の試験形式での演習を積み重ねることが重要です。時間管理力や解答スピードも合わせて向上させましょう。実戦では自分のパフォーマンスを記録し、弱点を明確化することが大切です。

科学の勉強の仕方についてはこちらの記事で詳しく掲載しています。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/kagaku-benkyo/"]慶應義塾大学理工学部の化学試験で確実に点数を稼ぐには、まず化学の基礎知識を完全に修得することが重要です。

理論化学では原子の構造、周期律、化学反応の速度論などの基本事項をしっかり押さえる必要があります。過去問題では、ラドンの壊変速度の計算などの反応速度論の問題がよく出題されています。また、無機化学ではイオンの性質や金属の化学、化学反応を中心に学習しましょう。過去問題には、イオン濃度の計算や電気分解の知識が問われるものがありました。有機化学も含め、教科書の内容を確実に習得しておきましょう。

教科書を読む際には、以下の基礎知識に着目して学習しましょう。

基礎知識を身につけるためには、教科書の丁寧な読み込みが第一歩です。

読み終わった後は復習を欠かさず、要点ノートを作成する等して知識の定着を図ります。

また、基礎的な参考書や問題集を解き、知識の習熟度を高めていきましょう。「セミナー化学」や「リードα化学」などの入門書がオススメです。

慶應義塾大学理工学部の化学試験では、理論化学と無機化学を中心に複雑な計算問題が多数出題されます。短時間で正確に解答できる計算力が求められています。

理論化学では気体の法則、化学平衡、反応速度論などの計算が必須となります。無機化学でもイオン濃度や電池の電圧計算など、高度な知識が必要とされます。

これらの計算力は、単に公式を暗記するだけではなく、その背後にある原理・理論を深く理解した上で培われるものです。しっかりと理論的に学習した上で、多数の計算例題をこなしていくことが重要です。

また、実際の試験形式で時間を意識しながら演習することも欠かせません。致命的なのは計算ミスや時間超過です。正確な計算力とスピード感を身につける訓練が必要不可欠です。

計算力の徹底的な訓練こそが、慶應義塾大学理工学部化学試験の合格への最短ルートと言えるでしょう。

慶應義塾大学理工学部の化学試験で高得点を狙うには、有機化学の訓練が欠かせません。

有機化学の出題は、構造決定を中心とした推論力・応用力を問うものが多数を占めます。具体的には、質量スペクトルやNMRスペクトルから求められるデータを手がかりに、目的化合物の構造を推定する多段階の設問が出題されることがあります。

また、アルケンやアルキンなどの不飽和炭化水素の合成法に関する知識や、芳香族化合物の反応機構についても出題されることがあります。難易度の高い芳香族化合物の置換反応に関するメカニズムの解釈を必要とする設問も少なくありません。

加えて、官能基変換を含む有機合成路の設計に関する問題や、重合反応によって生成する高分子の推定など、実践的な内容を問う設問も含まれています。

このように、有機化学の出題範囲は広範囲に及び、解答には高度な知識と柔軟な思考力が求められます。強固な有機化学の実力が慶應化学合格の絶対条件と言えます。

慶應義塾大学理工学部の化学試験では、有機化学のうち高分子化合物に関する出題も重要視されています。

高分子化合物に関する出題としては、各種合成高分子の単量体と重合反応、ならびに生成する高分子の構造について問うものが見られます。

具体的には、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリ塩化ビニルなどの代表的な合成高分子における単量体と重合反応、生成高分子の構造に関する知識が必要となります。

また、これらの高分子の合成反応式を化学変化の式として正しく記述できることも要求される重要なポイントです。

教科書レベルの高分子化合物の知識に加え、重合反応と生成高分子の関係を正しく理解し、簡単な合成反応式が記述できる程度の知識が必要となります。

慶應義塾大学理工学部の化学試験対策におすすめの参考書をご紹介します。

●基礎知識定着

* セミナー化学

* エクセル 化学I・II

* 基礎問題精講

●応用力養成

* 重要問題集

●実戦対策

* 化学の新演習

●有機化学

* 有機化学演習

基礎から実戦まで段階的に学習していける参考書を選択することをおすすめします。

有機化学は専用の演習問題集を準備することも大切です。

これらの参考書の組み合わせで、効果的な学習が可能となります。

慶應義塾大学理工学部の化学試験は難関ですが、しっかり戦略を立てて臨めば合格できる可能性は十分にあります。