早慶・難関国立・難関私立大学を目指している受験生が当塾でどのように最速で化学を学んでいるのか、その勉強方法をお伝えします。化学勉強の前に知っておいてほしいこと

化学とは?

自身の身の回りのものがどのような構造でできているのか?、こうした疑問は古代の時代から疑問に抱かれ続けたことです。このような「物質がどのような粒子から成り立っているのか?」といった疑問に答えるのが化学です。自分で勉強する際にも身の回りのものがどのよう構造で成り立っているのか?を考えながら学んでいくと興味深く勉強ができるでしょう。

暗記をしなければ点数が取れない科目?

暗記科目だから化学は苦手・・という人は多くいるかもしれません。もちろん、化学が暗記というのは半分は正解です。無機化学は沈殿物の色を覚えないと解けませんし、有機化学も構造を覚えないと解けません。こうした部分は、いかに工夫して暗記することができるかどうか、という点が大事になってきます。化学は前提として暗記をしなければ点数を飛躍的に上げることはできないけれど、暗記以外にも計算や考える部分も多く存在しており、暗記だけではない科目であるといえます。

単位に注意する

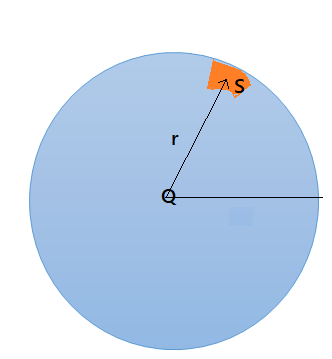

化学は難関大学になればなるほど計算問題が頻出します。初学者がつまづきがちな部分は物理同様、単位でしょう。単位がどのようにできているのか?ということは理解しておいたほうが良いでしょう。

同じ考え方で、

2[mol]=1[mol/L]×A[L] ∴A=2

単位がLなのでmLに直して、2[L]=2000[mL]となります。

上記のように、化学の計算では単位がどのように成り立っているのか?という部分を理解して解いていく必要があります。

【インプット編】化学の概念をつかんでいく

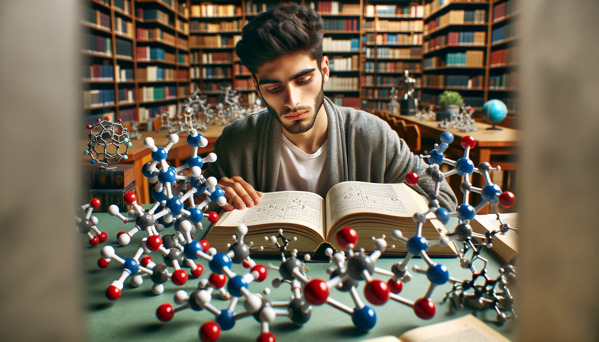

化学の現象をイメージする

化学は、物質の構造をミクロな視点から解析していく科目です。

入試問題を見てみると、数字がたくさん出てきて計算を解いていくという色は強いですが、その意味合いをイメージできてないと、間違えてしまうことが多くなってしまいます。

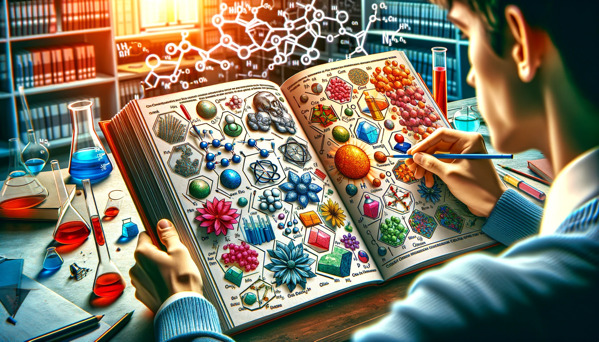

暗記という色が強い無機化学であっても、物体の色とかニオイを自身でイメージしながら理解を進めていくと良いでしょう。

五感をフルに使いましょう。

もちろん、有機化学でも同じ。

物質の立体配置、どこが置換されるのかなど、その構造がどのようになっているのか?を頭でイメージしながら考えていく必要があります。

上記のようにどのように現象が起こっているのか?をイメージしながら覚えていくと格段に定着が早くなります。

もちろん、現象をイメージするのに一番良いのは実験をすることです。

概念、化学用語を日本語で理解する

化学は他の理系科目に比べると暗記の要素が強いですが、ただ丸暗記しているだけではできるようにはなりません。

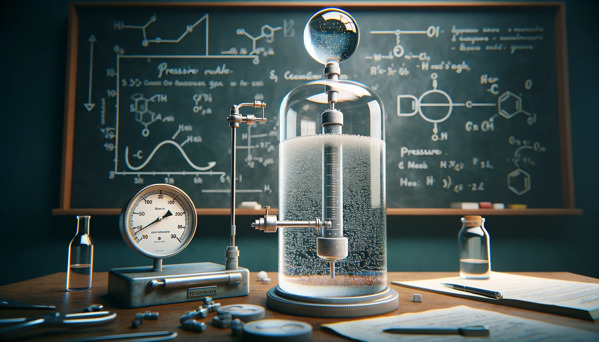

ボイルの法則

融解塩電解

→アルミニウムの工業的製法。アルミナを電気分解してアルミニウムを作りたいが、アルミナの融点は非常に高くそのままでは電気分解しにくい。そこで氷晶石を用いて融点を下げて電気分解を行う。

『宇宙一わかりやすい高校化学』の詳しい使い方はこちら

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/sankosyo/kagaku/uchuichikagaku/"]

各分野での勉強法

理論化学

化学の理論分野は、有機、無機化学すべての分野に通じるため、ただ暗記をするだけではなく、上述した方法を使って深い理解に基づいた上で勉強を勧めていきましょう。

勉強の初期段階では、物質の分類はどのようにわかれているか、原子の構造、イオンとはどのようにできるか、結合の種類(またその構造、成立ちを他の人に説明して納得感のあるレベルでの理解)、周期表を勉強してください。この部分の理解が中途半端だとその他の分野にも大きく影響を与えてしまうので気をつける必要があります。

続いて、物質量の計算・化学反応式の量計算・濃度の計算という計算問題を身に着けていきましょう。指導をしていて多くの人が躓くのが、この分野です。特に医学部再受験生で、「文系なのに化学をしなきゃいけない!」という人は、十中八九躓いてしまいます。molの扱いに慣れずに戸惑う人が多いようです。上でも述べていますが、理科(物理/生物も同じ)の計算問題のポイントは単位の扱いに注意することです。最終生産物の単位を考えることでどのように計算を行ったら良いのか?を問題を見た段階ですぐに計算できるようにしていきましょう。早慶取った難関大学の入試でもこうした計算部分で差がつきます。「できない。苦手だな・・」と思わずに基礎的な計算練習を積んで慣れていきましょう。必ずできるようになります。

有機化学

有機化学とは、「炭素Cを含む化合物」のこと です。1000万種類以上の有機化合物

こうした膨大な数の有機化合物がどのような構造で成り立っているのか?を考えていくのが有機化学の勉強となります。

有機化学のルールを覚える

有機化学の一番はじめに行うことは命名法、官能基、結合の仕方を覚えることでしょう。有機化学ででてくる化合物は数万種類あり、「覚えるのはムリ!」と思った方もいるかもしれません。化合物の名前には「このように命名する」というルール

脂肪族化合物

言葉の定義をきちんと覚えることが重要

油脂

油脂は苦手な方が多い単元

芳香族化合物

様々な付加生成物の製法を覚えることが重要です。ベンゼンスルホン酸、塩化ベンゼン、フェノールなどを反応させ、相互に変換していく問題が基本になります。そのため、反応前と反応後の物質が整理されていないと効率的に問題を解くことはできません。

高分子化合物

高分子は苦手な生徒が多いですが、これはたぶん計算問題の解き方がわからないからであることが多いです。高分子でも計算問題は特有の扱い方があります。重合度を含め化学反応を書いて、モル数で勝負すれば大丈夫

糖類、タンパク質

糖類は、グルコースの構造式はα-, β-とも書けるようにしましょう。逆に言えばこれさえしっかり覚えておけば、後はグルコースとの比較や組み合わせで覚えて行けます。タンパク質については、アミノ酸の平衡のルールを理解した上で書けるようにしておきましょう。中性アミノ酸が基本ですが、国公立大学や早慶、医学部などを目指す人は酸性アミノ酸、塩基性アミノ酸についても書けるようにしておくとよいでしょう。

無機化学

無機化学は暗記ばかりでつまらない、とにかく覚えることと言われていて大変な分野ですが、以下の点に気をつけると覚えやすくなります。

身の回りのものでどのようなものがあるかを見ていく

化学のできごとを「教科書の中だけで起こっていること」と捉えていてはいけません。

図説を使って実験での反応、色、形を確認する

反応式の仕組みを理解する。

無機化学で登場する主に登場する反応式は、酸・塩基の式と酸化還元反応式

例えば、“ 酢酸ナトリウムに希塩酸を加える ” 場合を考えます。この反応は強酸とは電離度が大きく、弱酸は小さいことから、『強酸は H+ を放出したいが、弱酸は H +を放出したくないし、放出した H +は取り戻したい』 ことが原因です。これが『弱酸遊離反応』 です。なので、強酸 (HCl) から弱酸 (CH3COONa) のイオン (CH3COO– ) に H+ が渡されます 。

CH3 COO– + HCl → CH3 COOH+Cl–

両辺に陽イオンであるNa+ を足して考えると

CH3 COONa + HCl →CH3 COOH + NaCl

丸暗記する必要はありません。 式を見れば、『弱塩基遊離反応』 も同様だとわかるはず です。これが理解できていれば、「 塩化アンモニウム 」 と「 水酸化ナトリウム 」 のように違う物質であっても、基本が理解できていれば同じ考え方 で解くことができるのです。

また上記の覚え方に加えて、無機化学はどこまでを覚えるのか?を決めて覚える必要があるでしょう。何を覚えて、何を覚えなくてよいのか?を明確にしておくことは、時間の限られた入試においては非常に重要です。

参照教材について

化学で難関大学を目指す人は辞書代わりの参照教材として、「化学の新研究」を手元に置いてください。特に勉強初期段階だと単純暗記になっているため、知識と知識のリンクが不十分なことが多くなってしまいます。そのような場合に「化学の新研究」を利用して自身の知識をアップデート

▶化学の新研究について詳しい使い方はこちらから

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/sankosyo/kagaku/sinkenkyuensyu/"]

【アウトプット編】

化学は暗記科目の要素が強い分野だが、だからこそ問題を解くことで知識の定着を図る必要があります 。

問題文から読み取れることを図に描く

酸化還元滴定や気体計算など、問題文が長くなりやすい単元は、自分で書いた図にどんどん情報を書き込んでいきましょう。難関大学では計算させる問題が多いです。与えられているもの、求めたいものがしっかり図の中で理解できれば、求めるために必要なものが自ずと分かってくるはずです。必要な図は問題によって変わってきます。とはいっても分野ごとで使う図はだいたい似てくるので、参考書や問題集の解説を使って自分で図を描く練習をしてみてください。

計算練習で気をつけること

難関大学の化学の入試問題は、計算の割合が高いです。この計算分野は普段から意識して学習をしていないと間違えてしまうことが多くなってしまいます。数学が得意だから化学の計算は別途で練習する必要はない

問題演習

水100gにグルコース1.80gを溶かした時、大気圧下における沸点が0.0515k上昇した。水500gに硫酸ナトリウム7.10gを溶かすと、沸点は何K上昇するか答えよ。

グルコースの分子量180より、1.80[g]÷180[g/mol]=0.0100[mol]

水0.1kgに溶けているので、グルコースの質量モル濃度は0.100[mol/kg]

この時沸点が0.0515k上昇したこと、グルコースが電離しないことより、問題の条件でのモル沸点上昇は0.515[K・kg/mol]

水500gに硫酸ナトリウム7.10gを溶かすと質量モル濃度は

7.10[g]÷142[g/mol]÷0.5[kg]=0.100[mol/kg]

電離して溶質粒子が三倍になる硫酸ナトリウムの場合、沸点上昇は問題文から有効数字3桁で答えて

このように、単位や有効数字の計算が重要なので、 1.8÷180が簡単だからといって侮ってはならないのです。

坂田アキラ先生の教材は数学同様に式の飛躍がないため、なぜこの数字、単位になるのか?に適切に答えてくれます。クセのある教材のため、合わない人がいる可能性はありますが、化学計算が苦手な人は一度使ってみると良いでしょう。

▶坂田アキラの化学が面白いほど分かる本の使い方はこちらから

過去問対策

共通試験

共通試験の特徴としては、化学の用語の定義や物質の性質が問われる 計算問題を選択肢の中から選ぶというのが挙げられます。ですが、上述の勉強法を行っていれば特にセンターだから・・・ということはありません。化学用語を自身の言葉や図や表を使って深く理解していく、計算問題は意味を理解して実際に手を動かして勉強していくとういことを行っていれば、難しくはありません。逆にこのような理解、方法で勉強をしていないと難関大学の合格は不可能でしょう。

早慶の過去問について

早慶の過去問についてですが、過去問を行う際には点数に一喜一憂するのではなく、できないことを発見しながら課題意識を持ってっていきましょう。問題ができた際には、何故できたのか?、自身が考えた解法ではどうして問題にたどり着くことができないのか?という点を考えていく必要があります。具体的な早慶の過去問対策は以下から御覧ください。こちら までご連絡ください。

Q&A

ここでは入試レベルの化学の問題について当塾に寄せられる質問をQ&A形式でお答えします。プラトン先生 にお答えいただきます。

化学の苦手で全然できません。やはり、数学ができないと化学の計算はできないのでしょうか?

化学ができるようになるのに必要なのは、数学ができるようになることではありません。化学で使用していることは数学というよりも、算数のの四則演算です。単位が複雑なので、この部分でつまずく人がいるかもしれません。化学の計算ができない場合は、自分が何をしているのか?がわかっていない場合があります。計算をする前に、言葉で自分が何をしているのか?を説明できるレベルに持っていきましょう。

化学反応式が覚えられません。。私は頭が悪いのでしょうか?

頭が悪いというのは関係がありません。化学反応式=暗記というイメージが強いため覚えられないと、才能がないのではないか?と感じてしまうのかもしれません。例えば、2Cu+O2 →2CuOという化学反応式があった場合、この式を丸暗記しようとしていないでしょうか?それではいけません。「赤色をした銅(Cu)を空気中で加熱すると、酸素O2と反応して、黒色の酸化銅(Ⅱ)Cuoになる。Cuのように酸素原子Oを得たとき、その物質は酸化された」 というように文章で考える癖をつけていきましょう。さらにどのような状況なのか?というイメージも大事です。上で述べたように、図説を見ながら勉強していきましょう。

合格までのスケジュール例を見てみよう!

現状と入試までの期間を踏まえてスケジュールを立ててみましょう。当塾のこれまでの相談を元にスケジュール例をご紹介いたします。

【理想的!】高2夏から始めるパターン

■<高2>7月後半 〜 8月上旬 『とってもやさしい化学基礎』を始める<高2>8月上旬 〜 8月下旬 『とってもやさしい化学基礎』を復習<高2>9月上旬 〜 10月下旬 『宇宙一わかりやすい高校化学(理論化学編)』<高2>11月上旬 〜 12月下旬 『化学基礎問題精講』理論部分を始める■<高2>1月上旬 〜 3月下旬 『化学基礎問題精講』理論部分<高3>4月上旬〜5月下旬 『化学重要問題集』A問題理論部分を始める<高3>6月上旬〜7月下旬 『化学重要問題集』の復習&B問題を始める<高3>夏休み中 <高3>8月半以降

高3から始めたい

この時期から化学を始めるのは覚えることが多い化学においては、工夫した覚え方が必要となるでしょう。どのようにすすめていくかはカウンセリングはこちらから行っております。

大雑把にスケジュールをあげてみました。特に高2からはじめるスケジュールは簡単そうに見えて実はとても大変です。それまで持っている力によっても違いますし、他の科目とのバランスも考えながら進めなければなりません。当塾では、それぞれの生徒さんの実情に合わせてスケジュールを組んでまいります。お気軽にご連絡ください。

→物質量と温度が一定のとき、圧力と体積が反比例する。

→物質量と温度が一定のとき、圧力と体積が反比例する。

脂肪族の問題では、複数の異性体の可能性がある中から問題中の実験結果を使い1つの構造に同定させる問題が一般的です。こういった問題を解く上で、「現在の条件下で考えられる異性体を全て挙げる」というのは前提となる最も基本的な条件です。問題を解いていくには、まず

脂肪族の問題では、複数の異性体の可能性がある中から問題中の実験結果を使い1つの構造に同定させる問題が一般的です。こういった問題を解く上で、「現在の条件下で考えられる異性体を全て挙げる」というのは前提となる最も基本的な条件です。問題を解いていくには、まず

解答は

解答は