早稲田大学法学部の英語の対策

このブログでは、早稲田大学法学部の英語に関する入試対策(出題傾向と勉強法)をご紹介していきます。

基礎知識0の状態から合格するためには何をどのようにしたら良いのかを参考書の使い方まで徹底解説!

[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]早稲田の中でも難関と言われる法学部ですが具体的にどのように合格水準に持っていくのかをお伝えしますね![/word_balloon]

[toc]

早稲田大学法学部の英語全体概観

早稲田の中では設問のバランスが良く、

英語を普段から本質的に勉強している学生であれば難なく高得点を取れる学部です。

英作文対策をしていなかったり、

長文を論理的に読む練習をしていなかったりなど、

どこか1つでも適当に勉強していると途端に難しく感じられてしまいます。

普段の勉強では英語力全体を高めていくことを意識した勉強が必要です。

| 大問 |

種類 |

語数 |

| 1と2 |

長文問題 |

各約1000Words |

| 3 |

文法句動詞問題 |

– |

| 4 |

表読み取り or

4択文法 |

– |

| 5 |

正誤問題 |

– |

| 6 |

4択空所文法 |

– |

| 6 |

英作文(グラフ、Email) |

– |

| 7 |

英作文(描写、解釈) |

– |

長文読解2題、文法・語彙問題・発音、和文英訳、自由英作文といったバラエティに富んだ問題がが出題されます。

注意して!

- 大問数は年によって、減ったり増えたりするので、本番では解く前に必ず全体像を把握しましょう!

法学部の問題は非常に量が多いため「情報処理能力が早く類推力がある人を求めている」問題であることが分かります。

日頃から論理を軽視せずに、

なぜ間違えたのか?なぜこのように言えるのか?となぜを考え、

主張と根拠を意識することに取り組みましょう。

[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]論旨をとるのと細かい情報を即座に判断する処理能力が必要です[/word_balloon]

早稲田法の英語は何点取れば良いのか?

早稲田法学部の英語は何点取れば良いのか?というのは皆が気になる話題となります。

合格最低点と平均点から大体どれくらい取れば良いのか?というのは予測することはできます。

早稲田法の合格最低点

早稲田大学法学部の合格最低点は、60%前後になっています。

点数は標準化されていますので、素点計算ではもう少し点数を取る必要があるでしょう。

| 年度 |

配点 |

合格最低点 |

得点率 (%) |

| 2023 |

150 |

90.25 |

60.17 |

| 2022 |

150 |

89.895 |

59.93 |

| 2021 |

150 |

90.295 |

60.20 |

| 2020 |

150 |

90.295 |

60.20 |

| 2019 |

150 |

92.745 |

61.83 |

| 2018 |

150 |

91.745 |

61.16 |

早稲田法の英語の平均点

早稲田法学部の英語の素点ベースでの平均点は50%程度です。

| 年度 |

点数 |

得点率 |

| 2023 |

28.173 |

46.955% |

| 2022 |

26.844 |

44.740% |

| 2021 |

27.987 |

46.645% |

| 2020 |

27.736 |

46.227% |

| 2019 |

30.474 |

50.790% |

| 2018 |

33.338 |

55.563% |

結局何点くらい取れば良いのか?

各科目ごとの点数

- 外国語:60/150点

- 国語:50/150点

- 地歴or数学:40/150点

早稲田法学部の平均点はどの科目も50%くらいが平均です。

早稲田法英語で合格に必要な点数とは

ここまでの内容を考慮すると、42点(70%)程度は素点で取る必要があるでしょう。

早稲田法の英語の大問ごとの配点予想

それでは、設問ごとの早稲田法学部の英語の配点を見ていきましょう。

ただし、ここからは公表されている部分ではないので、

予想になりますので、ご注意ください。

| 大問 |

種類 |

配点 |

難易度 |

| 1 |

長文問題 |

16~18 |

★★★ |

| 2 |

長文問題 |

16~18 |

★★★ |

| 3 |

文法句動詞問題 |

各1点 |

★ |

| 4 |

表読み取り or

4択文法 |

各1点 |

★ |

| 5 |

正誤問題 |

各1点 |

★ |

| 6 |

4択空所文法 |

各1点 |

★★ |

| 7 |

英作文(グラフ、Email) |

3,4点 |

★★ |

| 8 |

英作文(描写、解釈) |

6~8点 |

★★★★ |

早稲田法合格のためには長文と作文が鍵

早稲田大学法学部に合格するためには、長文と作文が合格の鍵になります。

大体その大問だけで50点近くの点数になっています。

ここでの点数がどれだけ取れるかが、合格に大きく関わってきます。

絶対ダメな戦略

- 受験生の中には、長文のどちらからだけ終わればOKと考えてどちらから一つだけ完璧に仕上げる!としてもう一つの点数が悲惨になっても良いと考えている受験生がいるが、それでは合格はかなり難しいので、両方とも点数を取れるようにしてください。

早稲田法英語の時間配分

文法問題は早く正確に解き切れるようになる実力が必要です。

また、早稲田法学部の長文問題を30分以内で読み解けるようになるには、

かなりの速読速解力が必要ですので、

入念に過去問に取り組むようにしてください。

| 大問 |

種類 |

難易度 |

時間 |

| 1 |

長文問題 |

★★★ |

25~8分 |

| 2 |

長文問題 |

★★★ |

25~8分 |

| 3 |

文法句動詞問題 |

★ |

3分 |

| 4 |

表読み取り or

4択文法 |

★ |

3分 |

| 5 |

正誤問題 |

★ |

3分 |

| 6 |

4択空所文法 |

★★ |

5分 |

| 7 |

英作文(グラフ、Email) |

★★ |

10分 |

| 8 |

英作文(描写、解釈) |

★★★ |

10分 |

早稲田法の長文問題の対策

それでは、ここから具体的に早稲田大学法学部の英語の対策を見ていきましょう。

毎年超長文読解問題が2題出題されています。

超長文を読破するためには無闇に多読をするのではなく精読を重視して、文章内の筆者の主張をとる訓練をしてください。

無闇にたくさん読むのはNG

筆者の主張をとるのに1番効果的なのは、パラグラフを要約する訓練です。

残念ながら、たくさん読むだけでは英語はできるようになりません。

パラグラフごとにどのようなことを言っているのかをまとめる訓練をしていきましょう。

当塾では、このような要旨要約問題の訓練をかなり積んでいきます。

そのため、ACADEMIAの塾生はこうした論旨要約問題が大得意です。

また、筆者の主張を問われる問題は、

主張問題は根拠の場所を見つけるだけの単純な内容一致よりも点数が高いです。

そのため、確実に点数を取れるようにしてください。

早稲田長文問題の分類と難易度

早稲田大学法学部の英語の問題の種類は多岐にわたっています。

特に段落要旨問題、内容不一致問題は頻出なので、できるようにしていきましょう。

| 問題形式 |

難易度 |

| 段落要旨問題 |

★★★★ |

| 内容一致 |

★★ |

| 内容不一致 |

★★★★ |

| 語句言い換え |

★ |

| 筆者の主張 |

★★★ |

| 発音 |

★ |

[早稲田法頻出]段落要旨問題の対策

近年は出題がありませんでしたが、例年出題のある形式ですので、必ず対策をしておいてください。

選択肢12個の中から8つが答えになります。この選択肢をどのように選んでいくかが合格点を取るための肝になります。

論旨がとれていれば本文で確認をしなくても間違っている!といえる選択肢も多いので、

筆者の主張をとる訓練をしてください。

具体的な勉強方法として

パラグラフを読む際に、どこが筆者の意見になっているのか?を意識して読むようにしてください。

漠然と読むのではなく、筆者の主張となりやすい下記表現は要注意です。

パラグラフリーディングのストラテジーはパラグラフのルールをわかりやすく伝えてくれているので、

この辺りの知識がない人は、読んでおくと良いでしょう。

[早稲田法頻出]内容一致 and 不一致問題の対策

長文問題の定番問題です。

内容一致問題であれば、すぐ解ける問題ですが、内容不一致問題は処理に時間がかかります。

文章のいろいろなところに、チェックすべき点があるので、それを探して確かめることが大切です。

選択肢はそんなに難しくないのですが、、

どれだけ早く答えを出せるかがポイントです。

ポイント

予め選択肢の固有名詞など読解のヒントになる単語をチェックして、、

本文を読みながらチェックした単語の意味を確認していくように読んでいくのがよいです。

[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]不一致問題は比べる部分が多くなるので、難易度は大きく上がります[/word_balloon]

[早稲田法頻出]語句言い換え問題の対策

単純な単語のテストではありません。

文中に当てはめてみてその単語が持っている意味を優先させて解きましょう。

ただし、英検1級レベルの単語、表現を知っていればかなり有利になることも間違いありません。

余裕のある受験生(偏差値70水準)は、やっておくのをおすすめします。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/syagaku/waseda-syagaku-english-tangocho/"]

[早稲田法頻出]筆者の主張の対策

段落ごとの要旨ではなく、文章全体のパラグラフから筆者の主張をとります。

単純に文章の一部に書いてあったから答えとなるわけではなく、論旨を掴んでいく練習をする必要があります。

[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]苦手な人が多い問題ですが、主張がどのような部分に現れるのかを意識していくことで合格水準まで持っていくことが可能です[/word_balloon]

重要

この問題ができたかどうかで、読みが成功したかどうかがわかります。

問題自体は読めていれば難しくはないのですが、

この問題で迷ってしまう人は、文章を読みながらまとめる癖をつけていきましょう。

発音アクセント問題の対策

発音問題、アクセント問題は、普段から音読を重視した勉強をしているかを問われています。対策はセンター試験のレベル感で問題ありません。

[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]20年以降はアクセントが出ないので別途対策が必要だね![/word_balloon]

過去の早稲田大学法学部の長文テーマ一覧

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2021 オンライン討議を 政策決定に生かす (評論)スポーツにおける 身体検査と性差と いう問題(評論)

2020 「人種意識 と 個人主義 」「鉄道の発達 と環境問題」

2019 「平均値の落と し穴」 「読書 と受刑 者」

2018 「有機農法の 是非」「Can You Keep a Secret?の一節」

2017 「フィンランド刑 務所の特徴」「アメリカにお けるマイノリティ」

2016 Ⅰ.結婚の形態の流動性と今日の変化 Ⅱ.ビデオゲームの教育的効果

2015 Ⅰ.中国のエコシティ計画 Ⅱ.道徳感覚の起源

2014 Ⅰ.動物の権利と人権 Ⅱ.大規模スポーツ大会の功罪

2013 Ⅰ.中国紙幣の歴史 Ⅱ.厳冬シベリア自転車紀行

2012 Ⅰ.欧米諸国の貧富の差 Ⅱ.四角認識とその盲点

2011 Ⅰ.アメリカ食糧事情 Ⅱ.国民携帯電話使用法

2010 Ⅰ.自然とのふれあい 今昔 Ⅱ.表現の自由と規制

[/su_spoiler]

権利と人権、表現の自由と規制、大規模スポーツ大会の功罪など考えさせられる法学的なテーマが多いですね。それ以外ですと、社会論、経済論が頻出です。また、タイトルを見てわかる通り対比が出題されやすい傾向があります。

今と昔などの時間軸での対比、貧富の差、功罪など、対比を使い論を展開していくのでパラグラフ数が増える傾向があります。

1パラグラフ1メッセージのルール

- パラグラフが多いと文章も多くなってしまうので途中で迷ってしまいそうですが、1パラグラフで筆者の主張は1つだけです。

このことを知っているだけでも、パラグラフの問題は非常に解きやすく、次の論を頭の中で展開しながら読めることが可能になります。

長文は長いですが、論理の展開自体は単純です。

早稲田法学部の要注意点

現在では大問1,2とも評論文ですが、

過去には2000wordを超える小説が出題されたこともあるので余裕のある学生は、過去年度に戻って小説の問題をといておいた方がよいでしょう。小説問題と評論問題では読み方が異なるので、その違いに入試当日対応していくのは対策なしでは至難の業です。

国際教養学部の問題も早稲田法学部に非常に似ているので相互交換が可能です。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/kokkyo/wkokkyou-english/"]

早稲田法学部の文法問題の対策

早稲田大学法学部の文法問題は、

聞かれている知識自体はそこまで難しいものではないのですが、

下記のような形式で急に出てきたりなどしますので要注意です。

早稲田法学部正誤問題の対策とは?

正誤問題は、文法の’知識’があるだけでは太刀打ちできません。

正誤問題に焦点をあてた練習を繰り返し経験値を貯めておくことが大事です。

一般の文法書を1冊終えたあとに正誤問題の本を解き、間違えを警戒する力をつけましょう。

選択肢の中にALL CORRECT(間違いなし)が加わっているため難易度が高いです。

自信を持って答えることができないと全問失点ということも考えられますので、

何冊か正誤問題を解いてどのように見たらよいのかを確認しておきましょう。

早稲田の社学と傾向が似ているので、社学を受けない人でも社学の問題を解いてみると良いでしょう。

警告

ただし、難易度は社学の方が高いので、

法学部の過去問手持ちの参考書が一通り終わった人のみでOKです。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/syagaku/wshagaku-english/"]

早稲田法学部4択文法問題の対策とは?

文法選択問題は、4つの選択肢のなかで1つだけ入ることができない選択肢を選ぶ問題です。

文全体の意味や後の形ををみて論理的に解きましょう。

前置詞、副詞補充問題は、100語程度の文中にある空欄に前置詞や副詞をいれる問題です。

正誤問題とも絡んでくる前置詞ですが、

前置詞はイメージで覚えることが大事です。

基本動詞を使った句動詞を覚えたり、前置詞をイメージで覚えておくと、

熟語やイディオムも丸暗記する必要がなく、ここの大問での正解率もグッとあがります。

早稲田法はさまざまな問題形式がでてくるので要注意!

和文英訳が、以前はでていましたが、近年はあまりでていません。

過去年度のは非常に基礎的な問題ですので、早稲田大学法学部を目指す生徒であれば満点は狙いたい問題。

和訳の基本はアウトプットの繰り返しと添削になります。

早稲田法学部では、指定語句がありますのでその場で自分で英訳できる力が求められます。

ここができなければ、次の大問の自由英作文は歯がたちません。

また整序問題も出題される場合があります。日頃から文構造を意識して文章を読むことと、動詞の語法や熟語を知っている必要があります。

早稲田法|英作文の対策

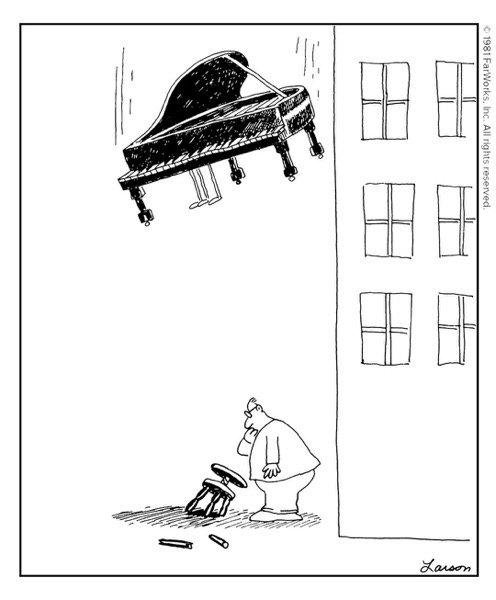

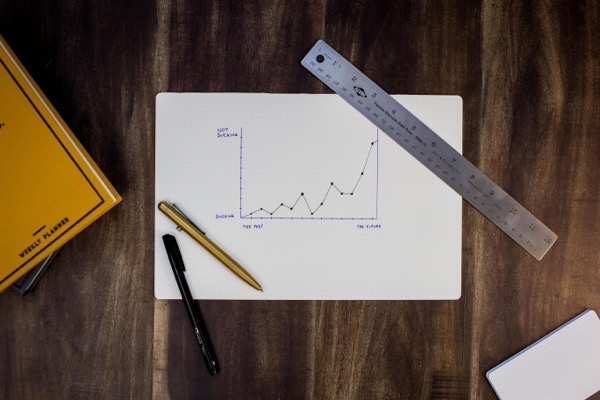

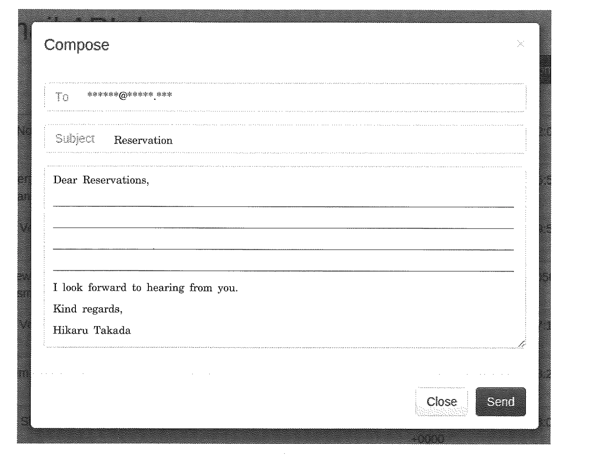

以前は自由作文は80 語程度の自由英作文の問題(与えられたテーマに関して、自分の意見を1~2つの理由を添えて述べる)というのが通例出ていた問題ですが、

ここ数年はイラストの描写をするのが問題となっています。

Write a paragraph in English explaining what this image means to you. というのが設問です。

ポイント

絵の描写だけではなく、解釈もセットで説明ができるかどうかがポイントになります。

どちから一つだけではなく、描写をして、解釈まで描けるように練習をしておくと良いでしょう。

対策の仕方

過去問を解くというのがもちろん最優先。ただ描写するだけでなく、そこから洞察をかけるのか?というのがポイントになります。と東大や一橋でも同じような問題が出ていたことがあるので参考にすると良いでしょう。

また2021年度の出典がまさかのSNSの

Pintarestからでしたので、そこで色々なイラストを見て自分で描写する練習をしても良いと思います。

何個か例をpintarestから引っ張ってくるので、考えてみましょう。

過去の法学部の自由英作文テーマ一覧

[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]

2021 イラスト描写問題

2020 イラスト描写問題

2019 イラスト描写問題

2018 冊子本とデジタル 本

2017 「世界人口の推移 が抱える問題」

2016 身体的暴力が伴う種目をオリンピックで行うことの是非

2015 日本国籍を持たない永住者に選挙権を与えるかどうか

2014 国別収入の男女格差

2013 化粧品、医療品開発における動物実験について

2012 slow is better について

2011 高校生アルバイトの是非

2010 美容整形など身体にメスを入れることの是非

[/su_spoiler]

作文対策第一歩としてなんとしても伝えたいのが’正しい’英文が書けるようになることです。難しい言葉を使う必要はなく、ミスのない中学生レベルの簡単でシンプルな英語で書けるよう練習しておく必要があります。

その他早稲田法学部で出題される作文

早稲田大学法学部では例年自由英作文以外に作文が出題される場合があります。

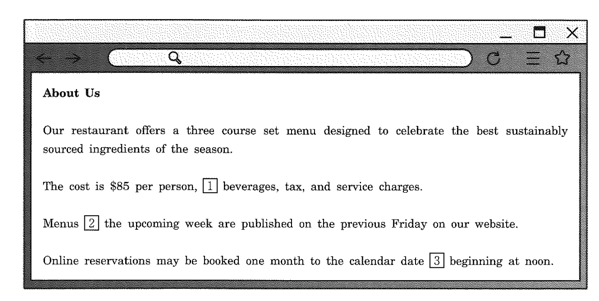

近年だと2017年グラフ説明、2018年グラフ説明、2019年描写説明。特にグラフ説明問題については、1センテンスなので問題のレベルは高くはありませんが、棒グラフや、円グラフなどを読み慣れている必要があるでしょう。

早稲田法学部に合格するための参考書

当塾で使用している早稲田大学法学部に合格へ必要な参考書を紹介します。もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

参考書だけでの独学での合格はかなり難しく、初学者の場合は指導なしでやってしまうと下手な癖が付く可能性が高いです。下手な癖がつくと、その癖を治すのに手一杯で結局志望校に受からないというケースが多くなっています。浪人しても成功しない人はこの辺りに理由があります。

ご心配な方は一度カウンセリングを受けて見ると良いでしょう。カウンセリングはこちらからどうぞ。

当塾で使用している早稲田大学法学部に合格へ必要な参考書を紹介します。

もちろん、当塾の場合は一人一人個別にカリキュラムを作成するため下記のようなカリキュラムは一例となります。

参考書は何をやるかよりも、どのような目的で使用するかというが大事です。

闇雲に行って情報量に圧倒されてしまうのではなく、

1つ1つ目的意識を持って勉強していきましょう。

では、具体的に参考書をみていきましょう。

内容一致対策

下記長文問題集をやっておくと良いでしょう。

The rules4は3よりもやや難しいので、

ある程度長文に慣れた後でThe Rules4やってください。

[itemlink post_id="22240"]

[itemlink post_id="22241"]

長文の練習用としては、下記TopGradeも良いです。

要約問題の練習もできます。

[itemlink post_id="22242"]

その他早稲田レベルの英語長文についてはこちらで解説していますので、確認してください。

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/english-waseda-chobun/"]

早稲田大学法学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!

早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として法学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。

また、早稲田大学法学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

⇒ 早稲田大学法部に合格したい方は、カウンセリングはこちらから

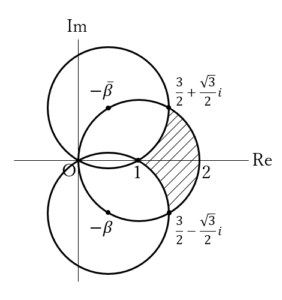

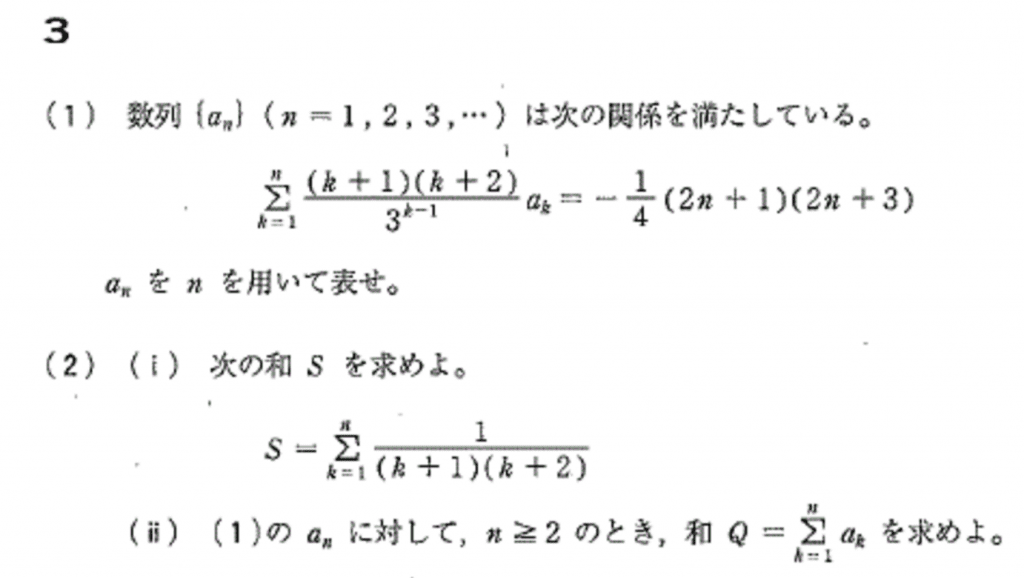

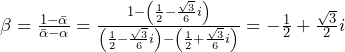

であるが,

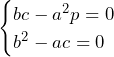

であるが, はPQ上の点を代入することで消滅するため,実質消去すべき文字は

はPQ上の点を代入することで消滅するため,実質消去すべき文字は のみである.そのため,二点を代入して,連立方程式として解けばよいことが分かる.

のみである.そのため,二点を代入して,連立方程式として解けばよいことが分かる. への変換であるため,

への変換であるため, を

を の式に書き直せばよい.

の式に書き直せばよい. PQRの内部を求める問題であるが,

PQRの内部を求める問題であるが, PQRの辺(領域の境界)について考え,その内部と考えればよい.複素共役は複素数平面では実軸対称性を持つことに注意すると,余計な計算をしないで済む.

PQRの辺(領域の境界)について考え,その内部と考えればよい.複素共役は複素数平面では実軸対称性を持つことに注意すると,余計な計算をしないで済む. を通るので,

を通るので,

を通るので,

を通るので,

を削除して,

を削除して, ……(答)

……(答) であるから,(1)のPQの式に代入して,

であるから,(1)のPQの式に代入して,

を中心とする半径1の円……(答)

を中心とする半径1の円……(答) である.

である. を代入すると,

を代入すると,

が動くときの軌跡は,1を中心とする半径1の円.

が動くときの軌跡は,1を中心とする半径1の円. を中心とする半径1の円.

を中心とする半径1の円.

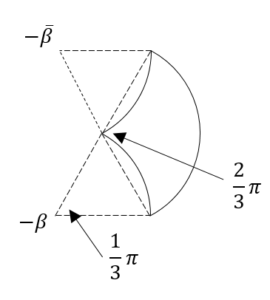

の扇形から,正三角形を取り除いた中心角

の扇形から,正三角形を取り除いた中心角 の扇形を2つ引いた面積と等しくなる(扇形の半径はどれも1)ため,

の扇形を2つ引いた面積と等しくなる(扇形の半径はどれも1)ため, ……(答)

……(答)

……(答)

……(答)