関正生のThe Essentials(ザ・エッセンシャル)シリーズは、読解の核となるポイントを100例文に凝縮した例文集です。The Rulesが「問題集」なのに対し、Essentialsは「教科書」としてインプットに特化しています。 シリーズ構成(全4冊) 英文法 必修英文100(共通テスト5~6

- …続きを読む

-

関正生のThe Essentials(ザ・エッセンシャル)シリーズは、読解の核となるポイントを100例文に凝縮した例文集です。The Rulesが「問題集」なのに対し、Essentialsは「教科書」としてインプットに特化しています。 シリーズ構成(全4冊)

- 英文法 必修英文100(共通テスト5~6割 → 偏差値55程度)

- 語法 必修英文100(高校基礎文法修了 → GMARCHレベル)

- 英語長文 必修英文100(偏差値55程度 → GMARCH合格)

- 最難関レベル 英語長文(早慶合格点ギリギリ → 早慶圧勝合格)

あなたは今、こんな疑問を持っていませんか?

「関正生のThe Essentialsシリーズって、どんな参考書なんだろう?」

「The Rulesシリーズとは何が違うの?」

「自分に合ったレベルや使い方が知りたい!」この記事では、そんなあなたの疑問をすべて解決します。参考書それぞれの特徴やレベル、効果的な使い方から、他のシリーズとの比較、よくある質問まで、The Essentialsシリーズのすべてを徹底的に解説します。

この記事を読めば、あなたに最適な一冊と、合格への最短ルートが見つかるはずです。さあ、一緒にThe Essentialsシリーズの世界へ飛び込みましょう!

関正生のThe Essentialsシリーズとは?全体像を把握しよう

まずは、The Essentialsシリーズがどのような参考書で構成されているのか、全体像を見ていきましょう。シリーズは現在4冊が刊行されており、それぞれが英語学習の異なる側面に焦点を当てています。

◆The Essentials シリーズの比較表

英文法 必修英文100

英文法 必修英文100 語法必修英文100

語法必修英文100 英語長文 必修英文100

英語長文 必修英文100 最難関レベル 英語長文

最難関レベル 英語長文発売日 2023/07/17 2024/03/22 2025/03/26 2025/09/05 対象レベル 共通テスト〜

GMARCH高校基礎〜

GMARCHGMARCH〜

早慶早慶〜

最難関国公立初期段階 共通テスト5,6割 共通テスト8割 偏差値55-60程度 早慶

合格点ギリギリ到達段階 偏差値55程度 GMARCH合格 GMARCH合格

偏差値60程度早慶圧勝合格

偏差値75以上理想の開始時期 高校2年冬〜高校3年春 高校3年夏〜高校3年秋 高校3年夏〜秋 高校3年秋〜直前期 この表からわかるように、The Essentialsシリーズは、「英語長文」「英文法」「語法」という大学受験英語の根幹をなす3つの分野をカバーしています。特に「英語長文」は、標準レベルと最難関レベルの2冊が用意されており、自分のレベルに合わせてステップアップしていくことが可能です。

次章からは、それぞれの参考書について、さらに詳しく掘り下げていきましょう。

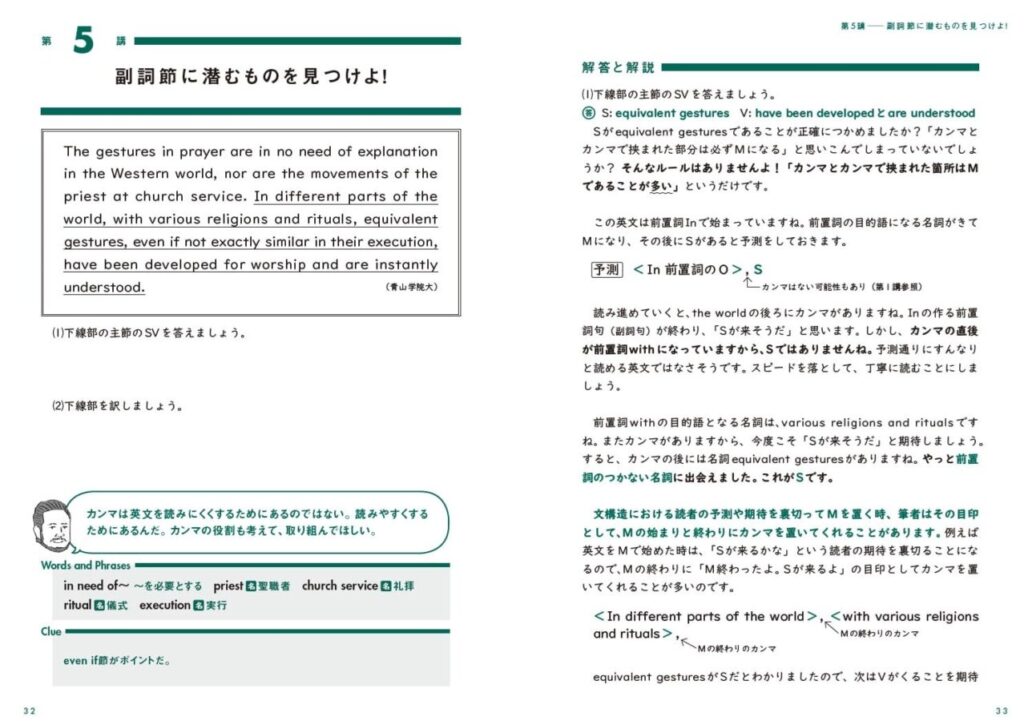

『関正生のThe Essentials英語長文 必修英文100』- 読解の土台を築く

シリーズの記念すべき1冊目、『関正生のThe Essentials英語長文 必修英文100』は、多くの受験生が最初に手に取るであろう参考書です。この1冊がどのような役割を果たすのか、詳しく見ていきましょう。

どんな参考書?

この参考書は、一言で言えば「長文読解のための例文集」です。一般的な長文問題集とは異なり、入試で頻出する読解のポイントを100個厳選し、それぞれを3〜4行の短い例文に凝縮して解説しています。これにより、長文を読む上で不可欠な「読み方のルール」を効率的にインプットすることができます。

英文解釈の参考書に近い性質を持ちながらも、より実践的な長文読解に焦点を当てているのが大きな特徴です。

レベルと対象者

項目 内容 初期段階 偏差値55〜60程度 到達段階 GMARCH合格(偏差値60程度) おすすめの対象者 ・英文法の学習を終え、これから長文読解を本格的に始める人

・長文演習をしているが、いまいち成績が伸び悩んでいる人著者の関先生は「共通テスト〜国公立最難関」まで対応可能としていますが、実際には偏差値55〜60程度の受験生が、次のステップとして取り組むのに最適な一冊と言えるでしょう。『The Rules 2』や『ポラリス 1』と同程度のレベル感です。

特徴とメリット

- 持ち運びやすいコンパクトサイズ: 手のひらサイズで設計されており、通学中の電車やバスの中でも手軽に学習を進められます。

- 音声ダウンロード対応: 付属の音源を使えば、リスニング力強化や音読学習にも活用できます。移動中に音声を聞き流すだけでも効果的です。

- ポイントの凝縮: 100個の重要ポイントに絞られているため、短期間で効率的に読解の基礎を固めることができます。

効果的な使い方

- まずは自力で和訳: 例文を読み、SVOCを振りながら自力で和訳してみましょう。

- 解説を熟読: 自分の解釈と解説を照らし合わせ、読解のポイントを深く理解します。

- 音読とリスニング: 音声を使って何度も音読を繰り返します。シャドーイングやディクテーションも効果的です。

- 定期的な復習: 1周して終わりではなく、何度も繰り返し復習することで、知識が定着し、長文を読むスピードと精度が格段に向上します。

この1冊を完璧にマスターすれば、GMARCHレベルの長文にも対応できる確かな読解力の土台が築けるでしょう。

『関正生のThe Essentials 英文法 必修英文100』- 使える英文法をマスターする

シリーズ2冊目は、英文法に焦点を当てた『関正生のThe Essentials 英文法 必修英文100』です。単なる文法問題対策に留まらない、この参考書の真価に迫ります。

どんな参考書?

この参考書は、「長文読解やリスニングで実際に役立つ英文法」を学ぶための例文集です。4択の文法問題を解くためだけの知識ではなく、英語を正しく、そして深く理解するための「使える英文法」を100の例文を通して習得することを目的としています。

『世界一わかりやすい英文法の特別講座』など、関先生の他の文法書と解説の根幹は同じですが、本書はより実践的なアウトプットを意識した構成になっています。

レベルと対象者

項目 内容 初期段階 共通テスト5〜6割 到達段階 偏差値55程度 おすすめの対象者 ・一通り英文法を学んだが、長文になると活かせない人

・短期間で効率的に英文法の要点を復習したい受験生

・文法問題集に苦手意識がある人高校1年生から受験直前の3年生まで、幅広い層が使用できる一冊です。ただし、全くの初学者がゼロから英文法を学ぶための本ではありません。『大岩のいちばんはじめの英文法』などで基礎を固めた後に取り組むのが理想的です。

特徴とメリット

- 実践的な例文: 入試の長文やリスニングで実際に使われるような、生きた例文が厳選されています。

- 暗記推奨の構成: 例文を丸ごと暗記することで、英作文やスピーキングにも応用できる文法力が身につきます。

- 薄くてコンパクト: 重要なポイントが凝縮されているため、短期間で1周することが可能です。受験直前期の総復習にも最適です。

効果的な使い方

- 例文の構造を理解: まずは例文のSVOCを正確に把握し、なぜその文法が使われているのかを理解します。

- 解説を読み込む: 関先生のわかりやすい解説を読み、文法の本質的な理解を深めます。

- 例文の暗唱: 例文を何も見ずに言えるようになるまで、何度も繰り返し音読・暗唱します。音声も活用しましょう。

- 他の学習と連携: 長文読解や過去問演習で出てきた文法事項を、この参考書に戻って確認することで、知識が体系化されます。

この参考書を使いこなせば、文法はもはや「暗記科目」ではなく、英語を自在に操るための強力な「武器」となるでしょう。

『関正生のThe Essentials 語法 必修英文100』- 読解の精度を上げる

シリーズ第3弾は、受験生が見落としがちな「語法」に特化した画期的な一冊、『関正生のThe Essentials 語法 必修英文100』です。この参考書が、あなたの英語力をどのように引き上げるのかを見ていきましょう。

どんな参考書?

この参考書は、「語法のための例文集」という新しいコンセプトに基づいています。動詞や形容詞が後ろにどのような形(to不定詞、動名詞、that節など)をとるのか、といった「語法」の知識は、英文を正確に読む上で欠かせません。本書は、入試で狙われやすい重要な語法ポイント100個を、例文を通して効率的にマスターすることを目指します。

語法は、文法と比べて軽視されがちですが、長文読解の精度や英作文の自然さを左右する重要な要素です。この1冊で、ライバルに差をつけることができます。

レベルと対象者

項目 内容 初期段階 共通テスト8割 到達段階 GMARCH合格 おすすめの対象者 ・基本的な英文法・構文の学習を終えた人

・長文は読めるが、細部の解釈でミスが多い人

・英作文や自由英作文で、より自然な英語を書きたい人基本的な文法や構文解釈の力が身についていることが前提となります。ある程度長文演習を積んだ上で、読解の精度をさらに高めたい中〜上級者向けの参考書です。

特徴とメリット

- 語法に特化: 類書が少ない「語法」という分野に絞っているため、集中的に学習できます。

- 動詞の型をマスター: 例文を通して動詞の「型」を意識することで、未知の単語が出てきても文構造から意味を推測する力が養われます。

- 英作文にも直結: 正しい語法を身につけることは、そのまま英作文の質の向上に繋がります。

効果的な使い方

- 例文と解説の読み込み: まずは例文を読み、どのような語法が使われているのかを解説で確認します。

- 例文の音読・暗唱: 『英文法編』と同様に、例文を丸ごと覚える勢いで何度も音読します。これにより、語法が感覚的に身につきます。

- 自分で例文を作成: 学んだ語法を使って、自分で簡単な例文を作ってみるのも非常に効果的です。能動的に使うことで、記憶が定着しやすくなります。

- 演習との連携: 長文問題集や過去問で出会った語法を、この参考書で確認する癖をつけましょう。

語法の知識は、あなたの英語力に「深み」を与えてくれます。この1冊で、より精度の高い、盤石な英語力を手に入れましょう。

『関正生のThe Essentials 最難関レベル 英語長文 必修英文100』- 頂点を目指す

そして、シリーズ最新刊にして最高峰に位置するのが、『関正生のThe Essentials 最難関レベル 英語長文 必修英文100』です。早慶や最難関国公立を目指すすべての受験生必見の一冊です。

どんな参考書?

この参考書は、その名の通り「最難関レベルの英語長文」を攻略するための読解ポイントを凝縮した例文集です。

近年の入試で難化が進む「語彙・表現」に焦点を当て、抽象度の高い英文や、複雑な論理構造を持つ英文を読み解くための思考法を学びます。標準レベルの『英語長文 必修英文100』(青色)が「構文」に重点を置いていたのに対し、本書はより高度な「論理読解力」の養成を目的としています。

レベルと対象者

項目 内容 初期段階 早慶合格点ギリギリ 到達段階 早慶圧勝合格(偏差値75以上) おすすめの対象者 ・GMARCHレベルの長文は安定して読めるが、早慶レベルになると歯が立たない人

・抽象的なテーマの英文に苦手意識がある人

・合格点プラスアルファの得点力を身につけたい人『The Essentials 英語長文 必修英文100』(青色)や『The Rules 3』などを終え、GMARCHレベルの長文は問題なく読める受験生が、最後の壁を突破するために使用する参考書です。生半可な実力で手を出すと挫折する可能性もあるため、取り組む時期やレベルは慎重に見極める必要があります。

特徴とメリット

- 最難関大に特化: 早慶や旧帝大などで頻出の、抽象的で難解なテーマの英文を扱います。

- 論理読解力の養成: 対比、因果関係、具体化といった、英文の論理構造を捉える訓練に最適です。

- 「トドメの英文パターン100」: 合否を分けるハイレベルな読解パターンを100個厳選。これをマスターすれば、他の受験生に圧倒的な差をつけることができます。

注意:ほとんどの人には必要ない!!正直言って、かなりレベルの高い教材になります。

この教材をおすすめできる人:

- 英語がものすごく好きで、英語で勝負したい人

- 現在、早慶で合格点は取れているが、さらに点数を伸ばしたい人

- 早慶で英語を得点源にして圧勝合格を狙う人

ほとんどの受験生には不要な理由

- ❌ 多くの受験生はこのレベルに到達しなくても合格可能

- ❌ 現役生は英語だけに時間をかけられる余裕がない

- ❌ 他教科とのバランスを考えると、英語はGMARCHレベルで十分なケースが多い

このような状況を踏まえた上で、本当に必要だと判断した人のみ取り組んでください。

効果的な使い方

- 予習に時間をかける: このレベルの英文は、すぐに解説を読んでも力になりません。まずは時間をかけて、自分なりに文の構造と論理展開を徹底的に分析しましょう。

- 解説と自分の思考を比較: 解説を読み、自分の思考プロセスとどこが違ったのかを明確にします。特に、論理マーカーの捉え方や、抽象→具体の流れを意識することが重要です。

- 要約トレーニング: 読んだ英文の内容を、自分の言葉で短く要約するトレーニングを取り入れると、内容理解の精度がさらに高まります。

- 過去問との往復: この参考書で学んだ読解法を、志望校の過去問で実践し、また本書に戻って確認するというサイクルを繰り返すことで、本番で使える力が身につきます。

この一冊をやり遂げたとき、あなたは最難関大学の英語長文を、自信を持って読み解くことができるようになっているはずです。

The Rulesシリーズの比較と効果的な使い方

ここまで各書籍を詳しく見てきましたが、ここではシリーズ全体を俯瞰し、どのように組み合わせて使えば効果的なのか、そして他の人気シリーズとはどう違うのかを解説します。

シリーズ内でのレベルと順番

The Essentialsシリーズは、以下の順番で進めていくのが最も効果的です。

基礎固め期(高2冬〜高3春)

- 『The Essentials 英文法』(高校2年冬〜高校3年春): 共通テスト5〜6割レベルから偏差値55程度を目指す。英文法の土台を固める。

実力養成期(高3夏〜秋)

- 『The Essentials 英語長文』(高校3年夏〜秋): 偏差値55〜60程度からGMARCH合格レベルへ。読解の基本ルールを学ぶ。

- 『The Essentials 語法』(高校3年夏〜高校3年秋): 共通テスト8割レベルからGMARCH合格を確実に。読解の精度を高め、表現の幅を広げる。

応用・発展期(高3秋〜直前期)

- 『The Essentials 最難関レベル 英語長文』(高校3年秋〜直前期): 早慶合格点ギリギリから早慶圧勝合格(偏差値75以上)へ。論理読解力を完成させる。

もちろん、自分の現在のレベルや志望校に応じて、必要な一冊だけを取り入れるという使い方も有効です。例えば、英文法に自信があるなら『英文法編』を飛ばしたり、GMARCHが第一志望であれば『最難関レベル』は不要かもしれません。

The Rulesシリーズとの違いは?

関先生のもう一つの人気シリーズ『The Rules』との違いに悩む受験生も多いでしょう。以下にその違いをまとめました。

シリーズ The Essentials The Rules コンセプト 読解の「核」となるポイントを学ぶ例文集 実践的な長文問題を解く問題集 役割 インプット(読み方のルールを学ぶ) アウトプット(学んだルールを使って問題を解く) おすすめの併用方法 『The Essentials』で学んだ読解法を、『The Rules』で実践する。同じレベル帯のものを並行して進めるのが理想的。(例:『Essentials 英語長文』と『The Rules 2』) 簡単に言えば、『The Essentials』が教科書で、『The Rules』が問題集の関係にあります。両者をうまく組み合わせることで、インプットとアウトプットのバランスが取れた、非常に効果的な学習サイクルを確立することができます。

Rulesシリーズの詳細な解説と使い方はこちらの記事をチェック

[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/therules-leves/"]よくある質問(Q&A)

Q1. 全くの英語初心者でも使えますか?

A1. いいえ、おすすめしません。The Essentialsシリーズは、ある程度(中学〜高校基礎レベル)の単語・文法の知識があることが前提となっています。初学者の方は、まず『大岩のいちばんはじめの英文法』や、中学レベルの復習から始めることをお勧めします。

Q2. 1冊を終えるのに、どれくらいの期間がかかりますか?

A2. 1日2〜3テーマ進めるペースで、約1ヶ月〜1ヶ月半が目安です。ただし、重要なのは期間ではなく、1つ1つのポイントを確実に自分のものにすることです。焦らず、じっくり取り組みましょう。

Q3. 音声は絶対に使うべきですか?

A3. はい、ぜひ活用してください。近年の大学入試ではリスニングの比重が高まっています。読解の学習と並行して耳を鍛えることで、英語力全体が底上げされます。通学時間などのスキマ時間を有効活用しましょう。

まとめ:The Essentialsで、英語力を次のステージへ

この記事では、関正生のThe Essentialsシリーズについて、その全体像から各書籍の詳細、効果的な使い方までを徹底的に解説しました。

The Essentialsシリーズはこんな人におすすめ!

- 英文法の知識を、実際の長文読解に活かしたい人

- 長文は読めるが、なんとなくでしか読めていない人

- 短期間で効率的に、英語の「核」となる部分を学びたい人

- 志望校合格のために、ライバルと差をつけたい人

The Essentialsシリーズは、あなたの英語学習を根底から変え、合格への道を切り拓く力を持っています。この記事を参考に、あなたに最適な一冊を見つけ、今日から早速取り組んでみてください。あなたの努力が、最高の結果に結びつくことを心から応援しています。