ページ目次『基礎英作文問題精講』の使い方と特徴を徹底解説『基礎英作文問題精講』の特徴とは『基礎英作文問題精講』の対象者『基礎英作文問題精講』のレベル『基礎英作文問題精講』の構成と内容『基礎英作文問題精講』の使い方『基礎英作文問題精講』の復習の仕方『基礎英作文問題精講』の次のステップ『基礎英作文問題精

- …続きを読む

-

『基礎英作文問題精講』の使い方と特徴を徹底解説

大学受験を控えたあなたにとって、英作文の力は必須です。

本番で頭が真っ白になり、何も書けなくなるのは避けたいですよね。

そんな悩みを解決するのが、竹岡広信先生の『基礎英作文問題精講』です。

この参考書は、英文法の基礎から実践的な英作文まで、幅広くカバーしています。

竹岡先生の丁寧な解説と効果的な練習問題で、あなたの英作文の苦手意識は驚くほど早く克服できるはずです。

[toc]『基礎英作文問題精講』の特徴とは

『基礎英作文問題精講』は、英作文力を効果的に向上させるためのユニークな特徴を持っています。

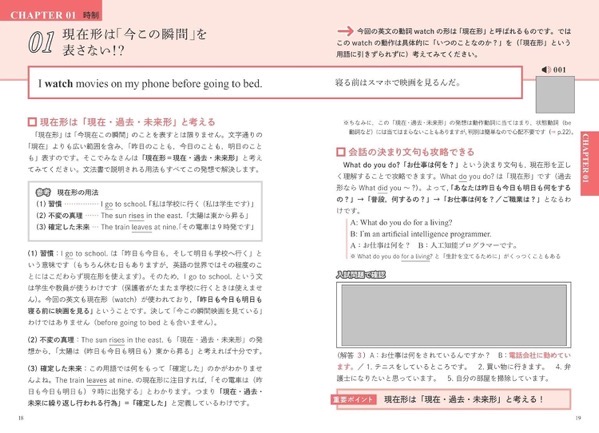

体系的な構成

本書は「基礎構文編」「鉄則・論理表現編」「自由英作文編」の3部構成になっており、基礎から応用まで段階的に学習できます。難関大学の入試で実際に出題されたレベルの問題が多数収録されているため、本番の試験でも通用する実力を養うことができます。50題の自由英作文問題とその解説により、論理的な文章構成力を養うことができます。これは、英検準1級や難関大学の入試で求められる重要なスキルです。

単なる和文英訳だけでなく、論理的思考力や表現力も鍛えられるのが、この参考書の大きな強みですね。

これらの特徴により、『基礎英作文問題精講』は単に英文を書く技術だけでなく、総合的な英語力を向上させることができる、非常に効果的な参考書と言えるでしょう。

『基礎英作文問題精講』の対象者

基本的な英文法、単語の学習を済ませて人が対象です。

英検2級程度の学力があった方がスムーズに進みます。

『基礎英作文問題精講』のレベル

『基礎英作文問題精講』は、基礎とあるものの難関大学入試を見据えた高度な内容となっています。

英作文の文字数は、自由英作文で100~150語程度の問題が多く収録されています。

大学入試や英検準1級でもこの程度の文字数の英作文が出題されることが多いです。この参考書は偏差値60以上の難関大学入試を意識しているので、

早稲田、慶應義塾大学などの難関私大を受験する人にも十分役立ちます。『基礎英作文問題精講』の構成と内容

『基礎英作文問題精講』は、英作文力を体系的に向上させるために綿密に構成されています。本書は大きく分けて3つの章立てになっています。

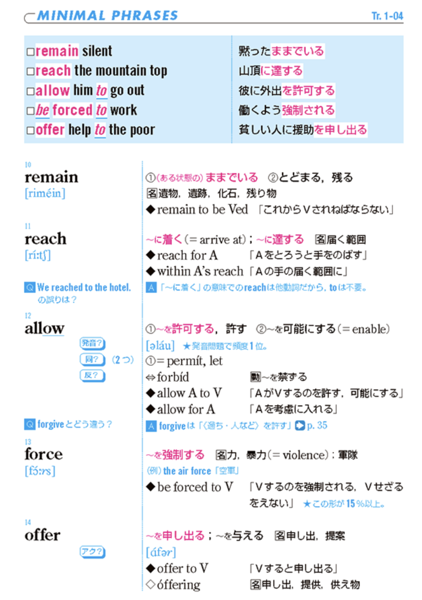

基礎構文編(精講1-100)

100ページにわたり、基本的な英文構造を学びます。

各ページは1つの重要構文に焦点を当て、例題、解説、練習問題で構成されています。

見開き2ページで1つのトピックを完結させる構成で、効率的に学習できます。鉄則・論理表現編(精講101-150)

自由英作文で必要となる論理的な表現力を養います。

鉄則26項目と、11テーマ48本の必須フレーズを紹介しています。『基礎英作文問題精講』の特徴:鉄則・論理表現編

鉄則・論理表現編は、この参考書の中でも特に注目すべき章です。

この章では、単に英文を書く技術だけでなく、論理的な文章構成力を養うことができます。この章で学ぶ論理展開のテクニックは、英検準1級や早慶の入試でも大いに役立ちます。

自由英作文編

50題のテーマ別英作文問題を収録しています。

各問題は見開き2ページ構成で、詳細な解説と複数の解答例を提供しています。『基礎英作文問題精講』の使い方

[ptimeline]

[ti label="STEP1" title="基礎構文編に取り組む"]まずは基礎構文編の問題を解きます。時間を計り、辞書を使わずに自力で和文英訳に挑戦しましょう。入試本番を想定し、制限時間内に書き上げる訓練をします。制限時間を超過した場合は、どれくらい超過したかを記録しておきましょう。[/ti]

[ti label="STEP2" title="解答を確認・添削"]解答が終わったら、別冊の解答例と照らし合わせて自己採点します。間違えた箇所や表現の違いを赤ペンでマークし、どこが弱点かを把握します。[/ti]

[ti label="STEP3" title="解説を熟読"]本冊の解説を丁寧に読み、なぜその英文が正解なのかを理解します。特に、文法ポイントや重要表現には下線を引くなど、復習しやすいようにマーキングしましょう。[/ti]

[ti label="STEP4" title="音声で復習"]付属の音声教材を活用し、正解の英文を何度も聴いて音読練習をします。英文のリズムや発音に慣れることで、書く力だけでなく、話す・聞く力も向上させます。[/ti]

[ti label="STEP5" title="鉄則・論理表現編へ進む"]基礎構文編を一通り終えたら、鉄則・論理表現編に進みます。ここでは論理的な文章構成のコツを学びます。各鉄則を理解し、例文を何度も書いて覚えましょう。[/ti]

[ti label="STEP6" title="自由英作文に挑戦"]最後に自由英作文編に取り組みます。与えられたテーマについて、学んだ構文や表現を使って自由に英文を書く練習をします。書いた後は必ず解答例と比較し、表現の幅を広げていきましょう。[/ti]

[/ptimeline]各ステップを繰り返し行うことで、英作文の基礎から応用まで幅広く学習できます。特に苦手な部分は重点的に復習し、弱点を克服していきましょう。定期的に以前解いた問題に再挑戦することで、自分の成長を実感できます。モチベーション維持にも効果的ですよ。

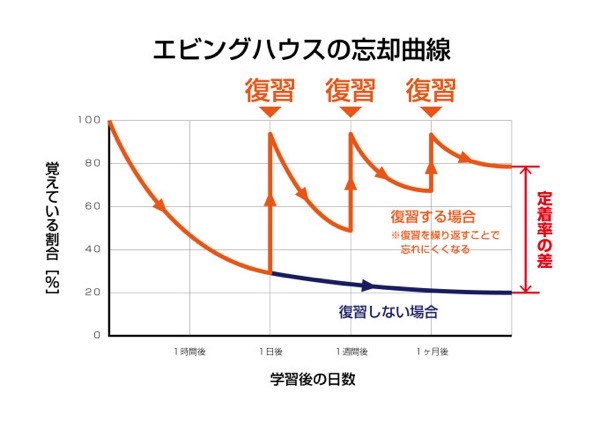

『基礎英作文問題精講』の復習の仕方

英作文の内容や新出単語を定期的に復習することが大切です。まずは1回書いた英作文を1週間後、1ヶ月後に再度書き、理解度を確認しましょう。新出単語は繰り返し暗記し、例文とともに英作文に活用することで定着させます。

解説には模範解答も記載されているので、それを見ないで自力で書けるように訓練するのも良いでしょう。

また、定期的に書いた英文の音読も行い、スムーズな英語力を保つようにします。

何度も何度も復習を行なっていくのが肝心です。

『基礎英作文問題精講』の次のステップ

このレベルをクリアできたら、志望校によっては過去問に移って問題ないでしょう。

多くの場合ここまでやったら時間がなくなるでしょう。

『基礎英作文問題精講』は英検準1級に使える?

『基礎英作文問題精講』は、英検準1級の英作文対策にも非常に有効です。

英検準1級では、120~150語程度の英作文が求められますが、この参考書で扱う問題の多くがこの語数範囲に収まっています。

特に、論理的な文章構成や適切な語彙の使用、文法的正確さなど、英検準1級で求められる要素をしっかりと学べます。

『基礎英作文問題精講』で培った英作文力は、英検準1級の試験で大いに役立つでしょう。『基礎英作文問題精講』を完璧にマスターすれば、英検準1級の英作文パートでも高得点を狙えるレベルに到達できます。ただし、英検特有の出題形式や評価基準にも慣れる必要があるので、『基礎英作文問題精講』と併せて英検準1級用の問題集も活用することをおすすめします。

英検準1級のライティングや要約についてはこちらの記事で説明しています。

英検準1級要約問題対策!プロが教える3ステップ&高得点のコツ

『基礎英作文問題精講』vs ドラゴンイングリッシュ:どちらを選ぶべき?

『基礎英作文問題精講』と「ドラゴンイングリッシュ」は、どちらも竹岡先生で人気の高い英作文教材ですが、特徴や対象レベルが異なります。

項目 『基礎英作文問題精講』 ドラゴンイングリッシュ レベル より高度で、難関大学入試レベル 基礎〜標準レベル 内容の充実度 和文英訳、自由英作文、論理表現など幅広くカバー 基本的な和文英訳が中心 学習時間 じっくり取り組む必要がある 比較的短期間で終えられる 対象者 早慶や難関国公立大を目指す上位層 英作文の基礎を固めたい人、時間のない人 時間に余裕があり、高得点を目指すなら『基礎英作文問題精講』。基礎固めや短期集中なら「ドラゴンイングリッシュ」がおすすめです。

『基礎英作文問題精講』のまとめ

- ・解説が非常に詳細で分かりやすい

- ・収録された英作文問題のレベルはGMARCH程度

- ・英文の構造をしっかり解析→英作文力の向上

- ・単語、熟語、文法事項も詳しく解説

- ・英検準1級の英作文対策にも効果的

以上のように、『基礎英作文問題精講』は、文法構造の理解と英作文力向上を目指す人に最適な英作文参考書といえます。

繰り返し学習すれば、早慶や難関国公立大入試対策、さらには英検準1級対策にも大いに効果がある教材です。

英作文に自信がつき、表現力が豊かになることで、リーディングやリスニングにも良い影響を与えます。総合的な英語力アップを目指すあなたに、ぜひおすすめしたい一冊です。